株式会社北の恵は、北海道富良野市に拠点を置く、昭和53年(1978年)創業の企業である。主に弁当、仕出し、病院や福祉施設への給食受託、在宅高齢者向け配食サービスといった、地域に根差した食のサービスを幅広く提供している。また、学生寮「東川マメゾン」や外食店舗の運営も手がける。さらに、自社製造の加工食品をEC(オンラインショップ)でも販売するなど、多角的に事業を展開している。同社は財団法人北海道学校給食指定工場であり、富良野市の地域防災生活物資の提供など、地域貢献も担っている。

<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>

【産業が直面する最も深刻な課題と時代の変化】

私が社会人になった2000年当時から、団塊世代の引退に伴い人口が減少していくことは予測されていました。当時はまだ若年層が多かったため、人手不足は将来的な懸念にとどまっていましたが、徐々に減少を実感するようになり、特に2015年頃からはその傾向が顕著になりました。特に地方においては、若い人が減少しています。外食産業は、賃金水準が高くない一方で業務負荷が大きい場合が多いです。そのため労働供給が細り、外食事業だけで戦い続けることは難しくなっています。現在は、売上を作る以前に、まず人材を確保することが会社継続の最優先事項になっています。人材がいなければ売上も立てられないからです。

人手不足は飲食に限らず、ほとんどの産業に共通する課題です。コロナ禍以降、不足はさらに深刻化し、「人が今いる」と言い切れる企業はほとんど聞きません。日本全体の人口減少が背景にあります。私の就職活動(1999年頃)は超氷河期で、働き口が少なく企業が選ぶ側でしたが、現在は働く側が会社を選べる時代に変わりました。企業側から見ると、人材獲得の競争になっています。適正な賃金の支払いと休暇の確保など、魅力ある職場づくりが不可欠です。私たちは、人材確保と働きやすい環境づくりを最優先に据えたうえで、売上・利益を高める施策を講じています。

取材担当者(高橋)の感想

私自身、大学時代に飲食のアルバイトをしていた経験から、目の前で「ありがとう」をいただけるやりがいの大きさを感じていました。しかし、地方で若年人口が減り少子高齢化が進むなか、人を集めることが売上よりも優先課題になっている現実に驚きました。ニュースで聞く人口減少が、ここまで具体的な経営課題として表面化していることを肌で感じました。

【難局を乗り越えるための事業構造と二つの成長戦略】

私たちは厳しい事業環境の中で、既存事業に加えて成長分野に注力しています。戦略的な柱は二つあります。第一は加工食品事業です。富良野や北海道の野菜を中心に、工場で手作りの加工食品を製造・販売しています。この部門は受注が大きく伸びており、生産をどう拡大していくかという段階に入っています。

第二の柱は寮・施設関連事業です。老人施設や障害者施設への給食受託に加え、東川町の学生寮の運営を大規模に担っています。東川町には自治体が運営する日本語学校があり、人口8,700人の町に約400人の外国人が暮らすという国際的な環境があります。私たちはこの留学生向けの寮事業を担っており、来年には増築も予定していて、収容人数は約230人規模になる見込みです。

地域ごとに人手不足の度合いには偏りがあります。東川の寮事業は仕事内容の訴求力が比較的高く、隣接する旭川市からも人材が集まりやすい傾向があります。一方、加工食品の拠点である富良野地域は、観光と農業が非常に強い町で、慢性的に人手不足が続いています。観光や農業の需要が高く、時給も道内では高水準ですが、それでも人材は足りていません。このため、私たちは各事業の特性に合わせて人材確保の取り組みを行っています。

取材担当者(高橋)の感想

多角化した各事業が同時にスケールしている点に強みを感じました。特に、東川町における日本語学校との連携による寮運営は、地域課題である人手不足に対し、事業のユニークさと地域連携で人を惹きつける好例だと感じます。地域活性とビジネスチャンスの接続は、学生にとって大きな学びになります。

【富良野の価値を最大化する挑戦の強い信念】

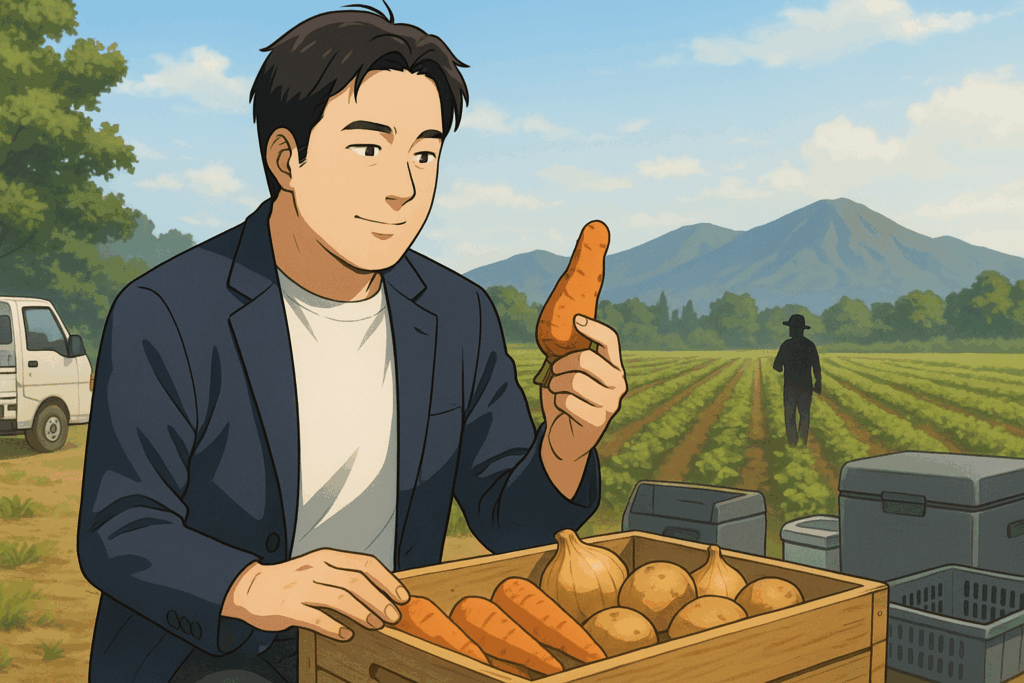

新規事業、特に加工食品への挑戦の根底には、「富良野の食べ物は世界的に見てもトップレベルに美味しい」という強い信念があります。現状、富良野の食材はメロンやトウモロコシのように原材料としてそのまま販売されるか、OEM(他社ブランド製造)として扱われることが多く、素材本来の美味しさが十分に表現されていないという課題がありました。OEMでは美味しさを表現しきれず、薄利多売になりがちです。私たちは、工場やホテル出身の料理人が在籍する強みを生かし、素材の美味しさを引き出した料理を加工品として全国に届け、付加価値の創出を図っています。

この取り組みは社会貢献にもつながっています。富良野では、形状不良や軽微な傷といった「規格外」の理由で、非常に美味しいにもかかわらず多くの野菜が廃棄されてしまう現状があります。私たちはこれらを現地調達して加工することで、食品ロスを減らしつつビジネスチャンスを生み出しています。地域資源の価値を最大限に引き出し、社会貢献とビジネスを両立させるという価値観が、私たちの新しい挑戦を突き動かしています。

取材担当者(高橋)の感想

社長から伺った「世界トップレベルの美味しさ」という言葉から、その信念が挑戦の原動力になっていることが強く伝わってきました。規格外でも美味しい食材に付加価値を与え、全国に届けるモデルは、社会課題の解決と収益性の両立という観点で示唆に富んでいます。卸に依存せず、自社で価値づくりに挑み続ける姿勢は、学生にとって大きな学びになります。

【未来を見据えたデジタルへの先行投資と販路拡大の目標】

地域人口が減少し、ベースの売上が落ちていく中で、企業が生き残るためには情報発信力と販売力の強化が不可欠です。私たちは数年前から、情報発信を先行投資と位置づけ、公式サイトや自社ECの構築を進めてきました。情報発信に力を入れる最大の理由は、富良野の「美味しいもの」という強みを最大限に生かし、それをどう全国の人に届けるかという課題を解くためです。実際、公式サイトをきっかけに本州の旅行会社から修学旅行やツアー用の弁当に関する相談・受注につながる事例も出ています。

さらに将来的な目標として、私たちはこの仕組みを活用した輸出も見据えています。東川町の寮で学んだ外国人卒業生の中には、各国でビジネス上の影響力を持つ人材もおり、彼らが輸出の足がかりになり得ると考えています。今後、AIエージェントなどが普及する未来においては、Web上に情報がない企業は不利になると考えています。私たちは、旭川・富良野地域でトップレベルの発信力を持つことを目標に、デジタル領域への投資を継続しています。少子高齢化で地域人口が減る中、富良野の強みを生かした美味しいものを現地で作り、それを全国の人に届ける――この挑戦以外に生き残る道はないと考えています。

取材担当者(高橋)の感想

老舗企業がデジタルを前提に、危機感と戦略を持って先行投資を行っている点は、非常に現代的で刺激を受けます。地方の厳しい人口動態を直視しつつ、Webをてこに国内外へ販路を拡張しようとする姿勢は、まさに次の時代のビジネスを体現していると感じます。