株式会社ミスターサービスは、「日本企業の発展を支える」という経営理念のもと、岡山・倉敷を拠点にアウトソーシングサービス・人材サービス・コンサルティングを展開しています。メーカーの物流・通販部門(出荷や在庫管理など)の業務委託や、製造ラインの運営支援を中心に、法人顧客(BtoB)の課題解決を支援しています。顧客の販売状況に合わせて人員配置や倉庫運用を調整しながら、「自社運営よりも効率的で柔軟な仕組み」をつくり出しています。その結果、コスト削減と業務品質の両立を実現しています。今回は、専務取締役の土岩様に、入社経緯から企業成長の裏側、そして求める人材像についてお話を伺いました。

<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>

【海外への強い志望と、現在の会社に入社した経緯】

私は岡山県出身で、高校も地元の学校に通っていました。

周りの多くは大学に進学していましたが、私は「早く社会に出て、海外で働きたい」という想いを強く持っていました。

だからこそ、海外展開や大阪・東京への拡大を目指していた成長企業に入社を決めました。同期26人の中で、高卒は私ひとり。 他は全員大卒という環境でした。

ただ、希望していた海外事業への異動は、なかなか叶いませんでした。約3年間、毎月のように異動届を出しても実現せず、「いっそ転職して海外に出よう」と考えていました。そんなとき、父であるミスターサービスの社長から声をかけられました。

「会社をもっと成長させたい。岡山以外にも拠点を増やしたい。一緒にやってみないか」と。

私は後継者としてではなく、「自分のしたい仕事をする」という意思で入社を決断しました。中途採用でチームリーダーからのスタートでした。予想と違って、年収は前職より下がっての再出発でしたが、それ以上に「自分の力で組織を動かしたい」という気持ちが勝っていました。前職ではアウトソーシング部門を担当していたので、業界の知識もあり、現場にはすぐに馴染めました。とはいえ、周囲からは「社長の息子が入ってきた」と見られていたと思います。だからこそ、結果で信頼を得るしかないと覚悟していました。

実際、他の社員よりも早い段階で難しい仕事を任され、それに応えるたびに、仕事の範囲がどんどん広がっていきました。

取材担当者(高橋)の感想

高校卒業後すぐに社会に出て、「海外で働きたい」という夢を追いかけた土岩専務の行動力と決断力に強く惹かれました。

特に、希望が叶わない環境の中でも諦めず、最終的には“後継者”ではなく社員として、年収が下がる状況であっても「したい仕事」のために飛び込むという信念を貫いた点に、「自分の人生の目的を明確化する重要性」を学びました。私たち学生も、目先の条件だけでなく、「何をしたいか」を追求する姿勢が大切だと感じます。

【メーカーの課題を解決するアウトソーシングサービスの本質】

私が入社した7年前から、アウトソーシングサービス事業を展開しています。特にメーカーの物流部門(出荷・在庫管理など)の現場運営を任せてもらう業務委託が中心です。最近では、製造ライン全体をまるごと任せていただくケースも増えてきました。

物流の現場は、販売量によって必要な人員が大きく変わります。

だからこそ、私たちが代わりに運営することで、お客様は需要に合わせて柔軟に人員や倉庫の運用を最適化できるようになります。結果として、自社で抱えるよりトータルコストを抑えられる。ここが、私たちの強みです。

メーカーでは、企画や開発、販売が“花形”と言われがちですが、実はその裏で支えている物流こそ、一番伸びしろのある現場だと思っています。現場って、どうしても地味に見られますよね。でも私は、“過小評価されがちな場所ほど、工夫と改善の余地がある”と感じています。外部の専門家として、私たちが知恵を出したり仕組みを変えたりすることで、現場は一気に良くなるんです。

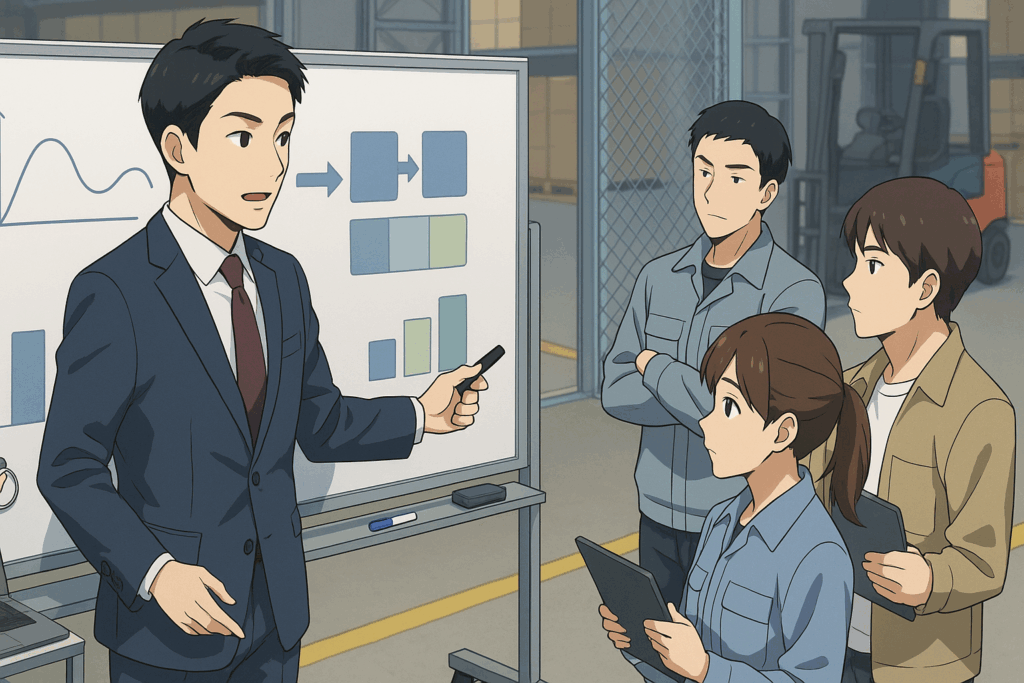

今、私たちは単なる業務委託ではなく、“提案型のパートナー”を目指しています。

倉庫で間違いのない出荷をするのはもちろん、そこからさらに、販売予測に合わせて仕組みを組み立てていく。現場の声を吸い上げ、改善を積み重ねる。

一見「泥臭い仕事」に見えるかもしれませんが、その地道な努力こそが、社会を動かす根っこの部分なんです。私は、そうした“現場の知恵と工夫”こそが、企業の成長を支える力だと信じています。

取材担当者(高橋)の感想

物流・製造の現場は企業活動の基盤でありながら、学生にとっては目立たない仕事です。しかし、土岩専務の話を聞いて、「裏方こそが企業の成長を支えている」という言葉がとても響きました。一見地味に見える現場の中に、挑戦や改善のチャンスがあって、社会を支える誇りがある。仕事の本質って、こういう「人の役に立つ面白さ」なんだと感じました。

【事業拡大を支える成長戦略と新卒採用への注力】

現在、当社ではセンターを拡大しながら、年間約115%のペースで成長しています。もちろん、人手不足の深刻化や、岡山では倉庫が足りていないという背景もあります。

しかし、それ以上に大きいのは「時代の変化に合わせて、自分たちも変わり続けてきたこと」だと思っています。

お客様のニーズを一つひとつヒアリングして、“それをどう形にするか”を試行錯誤してきました。私たちの強みは、知恵と工夫で“効率と品質の両立”を追求しているところです。たとえば、通常20人で行う作業を10人で同じ成果を出せるように組み立てる。

人手不足の時代だからこそ、「人数が少なくても成果を出せる仕組みづくり」に本気で取り組んでいます。また、毎日チームでミーティングを行い、課題の共有や改善に取り組むことも続けています。すぐに結果は出なくても、日々改善を繰り返すことで、1年後に振り返ると「ここまで変われたんだ」と実感できる文化ができています。

そして、事業の拡大に合わせて、採用の考え方も変えました。

これまでは中途採用が中心でしたが、今は新卒採用にシフトしています。

というのも、中途の場合は人材紹介経由が多く、なかなか自社の価値観に合う人に出会えなかったからです。さらに年齢層が上がると、会社のスピード感や成長フェーズにフィットしづらいこともありました。一方で新卒採用では、私たち自身が直接学生に会社の想いや環境を伝えられる。それによって、「一緒に成長したい」と思ってくれる仲間が確実に増えています。

私たちは今後4〜5年で、売上を10億円から22〜23億円へ倍増させる目標を立てています。それに合わせて、毎年5〜6人の新卒を採用していく予定です。離職がなければその分増え、新しい拠点を増やせる体制ができる。「社員を採用して人を増やしてから売上が伸びる」という、無理のない成長の形を大切にしています。

取材担当者(高橋)の感想

事業の拡大と同時に「新卒採用を軸にした成長」へシフトしているのが印象的でした。「人を採用してから売上を伸ばす」という考え方には、焦らず堅実に成長していく信念を感じます。また、採用で妥協せず、自社の価値観に共感する人を大切にしている点もリアルでした。私たち学生にとっても、「自分が共感できる会社を選ぶ」ことの大切さを改めて考えさせられました。

【コンプレックスと反骨心が成長の原動力】

私が一緒に働きたいと思うのは、ただ優秀な人ではなく、「反骨心を持っている人」、そして「コンプレックスを力に変えられる人」です。

なぜなら、会社を成長させたり、目標を達成するには、きれいごとだけじゃなく、苦しい時に踏ん張れる強さが必要だからです。

私自身、人見知りだったり、女性社員が多い環境での戸惑いもあったり、色々なコンプレックスを感じてきました。しかし、そういう「負けたくない」という気持ちこそが原動力になって、今の自分をつくり、会社を成長させている大きな力になっていると感じています。正直、悔しくて眠れない日もあります。「それでもやろう」と思えるかどうか。そこが大事なんです。

私が言う「反骨心」とは、学生時代の挫折やうまくいかなかった経験をきっかけに、「社会人になったら絶対に結果を出す」と燃えている人のことです。反骨心のある人は、入社後に「もっと良くできるはず」と言ってくれる。会社に対しても挑戦するため、組織としては大変な時もありますが(笑)、そういうエネルギーが会社を前に進めるんですよね。

私たちの会社では、若いうちから責任ある仕事をどんどん任せています。

若いうちに失敗や葛藤を経験してこそ、人は一番成長できると思っています。私自身が若い頃、この会社で人間的にもすごく成長させてもらった経験があるからです。

また、管理職には「自分の子どもが入社したいと思える会社をつくろう」というスローガンを掲げています。制度も少しずつですが、社員の声を反映して良くしているところです。今の若い人たちは、特に情報に触れる機会が多く、物事をよく考える“賢さ”を持っていると感じます。ただ、目標を達成するためには、時に“少し無理をしてでもやり切る覚悟”が必要な場面があります。その意識がまだ薄い人が多いのではないか、と感じることがあります。

だからこそ、“挑戦する意志”を大切にしてほしいです。

「給料を上げたい」「自分の目標を叶えたい」と思うなら、ほんの少しの勇気を出して「自分がやります」と手を挙げてみる。その一歩を踏み出せる人が、確実に成長していくと思います。

取材担当者(高橋)の感想

土岩様が、一見ネガティブに思える「コンプレックスや反骨心」こそが、成長の最も強い原動力になるという考えを語られたことに、深い学びがありました。専務自身が、悔しさを感じながらも挑戦を続けてきたリアルな経験が印象的です。これから社会に出る私たちは、合理的に考えるのが得意ですが、時に“泥臭く踏ん張る力”が足りないのかもしれないという指摘は、自分を見つめ直す良いきっかけとなりました。「反骨心」や「自分がやります」という一歩を踏み出す勇気こそが、成長を生み出す――。

そのメッセージは、今の私たちにこそ響く言葉だと感じました。