株式会社ハッピーブレインは、子どもから高齢者まで、障がいがあっても楽しめるeスポーツをサポートしている企業です。2022年にはハッピーブレインの池田代表が新たに一般社団法人UD e-スポーツ協会を設立し、ユニバーサルデザインのeスポーツ「UD e-スポーツ」の普及に取り組まれています。

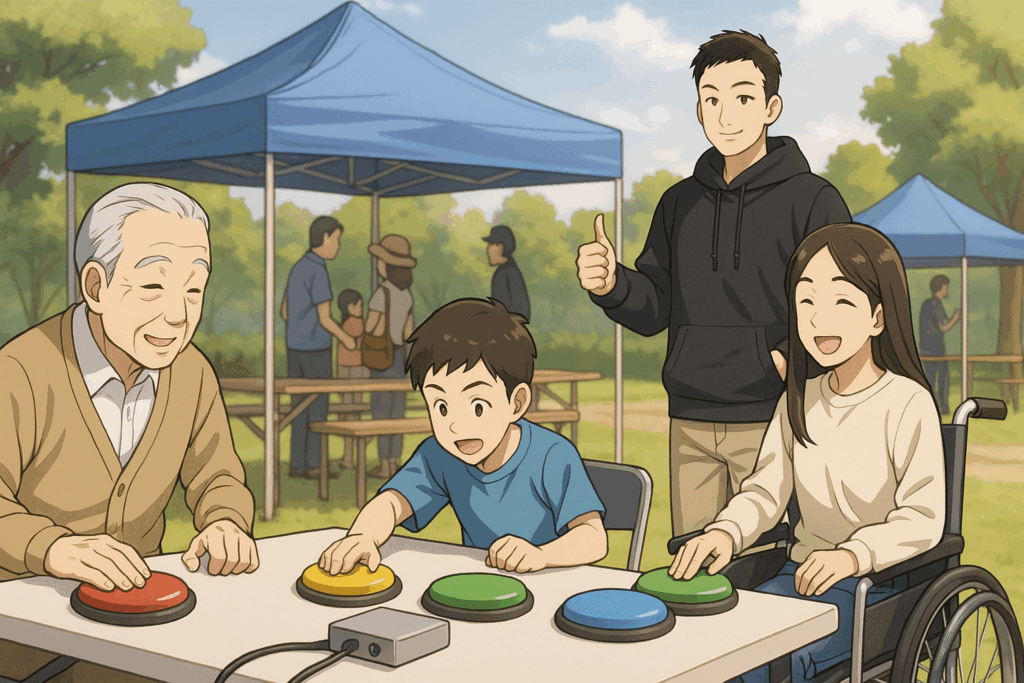

UD e-スポーツとは、年齢差や障がいの有無に関係なく対戦を楽しめるように工夫されたゲーム競技のことであり、「誰もが世界と繋がれるeスポーツで“楽しい”を活力に」を掲げています。高齢者施設や障がい者施設、自治体などを対象に、専用のゲームシステムと操作しやすいコントローラーをサブスクリプション(月額制)形式で提供し、利用者の交流促進や認知機能の維持、施設運営課題の解決に貢献しています。

<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>

【14年間を過ごした医療・介護業界と、コロナ禍での起業の原点】

私は高校を卒業してからずっと熊本で生活していました。リハビリの学校を経て理学療法士となり、約14年間、病院や施設で勤務していました。特に高齢者のデイサービスでの経験が長く、約10年間従事しました。それ以外にも、脳卒中などのリハビリ病棟で約2年勤務したり、介護施設を運営する会社でリハビリを担当したりと、合計14年ほどサラリーマンとして働いていました。転機は5年前、ちょうどコロナが始まった頃に訪れました。当時、私は県外のお客さんも相手にする仕事をしていたのですが、コロナが最もひどい時期に失業し、ニート状態になったことがきっかけで、現在の事業がスタートしています。

当時の医療・介護業界は看護師を含め、全体的に疲弊していました。老人ホームなどでは面会制限があり、家族にも会えない状況が続いていました。

コロナ前はお花見ツアーやカラオケ大会など、さまざまな行事がありましたが、それもすべて中止になりました。私は特に計画もなく会社を辞めたのですが、これまでお世話になった業界に何か貢献したいという思いがあり、ノープランで起業しました。

デイサービスでの10年の経験から、「高齢者がeスポーツを楽しんだら面白いのでは」と直感的に思いついたことが、事業のきっかけでした。当時は「eスポーツ」という言葉をニュースやテレビで聞いたことがある程度でした。最初は介護予防を目的に、市販のゲーム機(ぷよぷよなど)を使って指導を始めました。

取材担当者(高橋)の感想

4年間の専門職キャリアを一度リセットし、ノープランで起業に踏み切った行動力に驚かされました。コロナ禍という困難な状況の中で、業界への貢献を第一に考えた姿勢は、就活生にとっても大きな学びになると思います。特に、長年デイサービスに携わったからこそ見えた「レクリエーションが何十年も変わっていない」という課題意識から、「高齢者がeスポーツをやったら面白いだろう」という発想に至ったのだと感じました。

【なぜ市販ゲームを使わないのか?「ゲーム嫌い」が生んだユニバーサルデザイン】

創業当初、市販ゲームを活用した事業を行っていましたが、「これは長く続かない、自分だけができる仕事ではない」と感じました。

また、市販のゲーム機(Nintendo SwitchやPlayStationなど)を施設に置くことは、許可の関係上、難しいという課題もありました。デイサービスはお客様から料金をいただく場であり、ゲーム機を集客目的で使用することは認められていないためです。

仮にゲーム機を置けたとしても、100歳の方が『ぷよぷよ』や『マリオカート』のような複雑な操作をできるかといえば、難しいでしょう。

さらに、私はもともとゲームが苦手で嫌いでした。自分がやりたくないものを100歳の方に勧めることはできないと思いました。そこで、「高齢者でもできるゲームはないか」と世界中を調べたのですが、どこにもなかったため、それに特化したゲームを自分で作ってみようと思ったのが約4年前です。

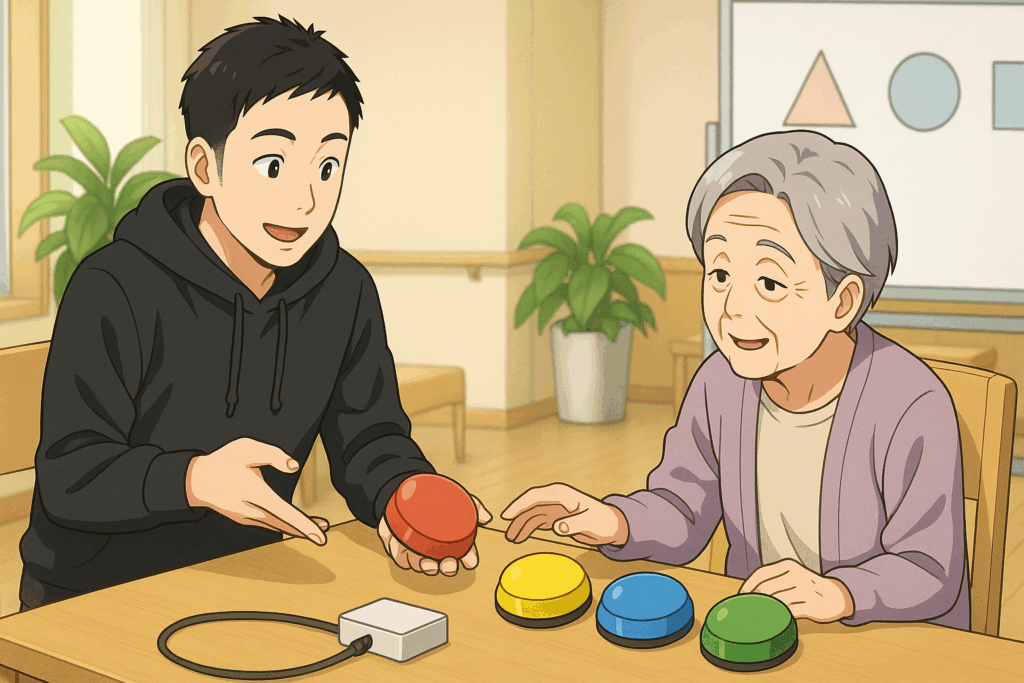

開発したのは、昔の運動会をモチーフにした単純明快なゲーム(玉入れ・綱引きなど)です。私はパソコンやゲームの知識が全くありませんが、「こういうのがいいな」というイメージを仲間に伝え、形にしてもらいました。

操作に必要なのは、色分けされた手のひらサイズの大きなボタン4つだけ。キーボードや複雑なコントローラーが苦手な高齢者でも使いやすい設計にしました。

ゲーム嫌いの私だからこそ、ゲームが苦手な高齢者の気持ちが分かるのです。

取材担当者(高橋)の感想

既存のゲームをそのまま高齢者に適用するのではなく、「苦手」を出発点に設計した点が非常に印象的でした。自分の得意分野ではなく、苦手なことを起点に課題を深掘りし、世界にない価値を創る発想は、まさにゼロイチ精神だと感じます。また、知識がない中でも仲間と協力しながら課題を乗り越えた点も素晴らしいです。

【施設の売上アップに貢献する、カラオケ機器型のビジネスモデル】

デイサービスでは、レクリエーション内容が何十年も変わっていません。さらに、利用者が休むと施設の売上が減少するという構造があります。要介護者の利用料は1日あたり約1万円(国からの保険料含む)で、定員40人の施設で1日3人が休むと、年間で数百万円の売上減につながります。

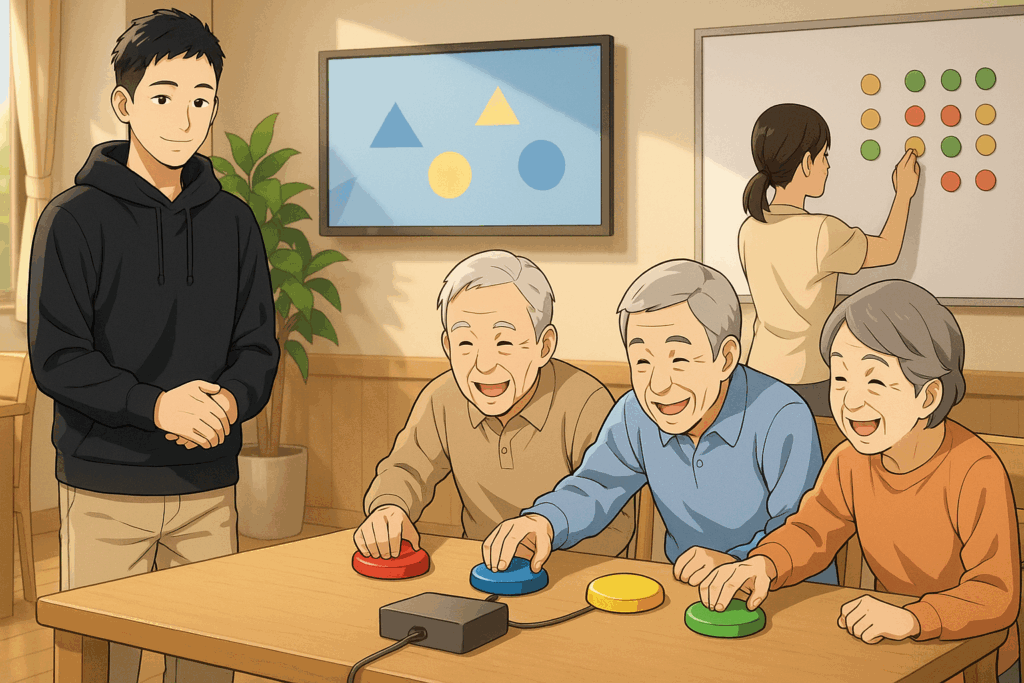

高齢者は「今日は運動したくないから休む」と言うこともあるため、いかに休まず通ってもらうかが重要です。UD e-スポーツの導入により、利用者が「楽しい」と感じて継続的に通所するようになり、結果として施設の売上向上に貢献しています。このモデルはカラオケ機器に近い形です。

初期費用で専用コントローラーなどを購入し、その後はオンラインシステム利用料として月額3万円のサブスクリプションを支払う仕組みです。現在、全国約160の介護施設・障がい施設・自治体・学校で導入されており、競合のいない独自市場を築いています。

ゲームには記憶力・注意力のチェック機能もあり、認知機能の検査をゲーム感覚で実施できます。結果はデータ化され、AIが分析を行い・AIが傾向を分析し、家族にも共有可能です。

また、デイサービス職員からは「レクリエーション内容を考える負担が減った」との声もあり、職員の負担軽減にもつながっています。

取材担当者(高橋)の感想

介護施設が抱える「レクリエーションのマンネリ化」や「利用者の欠席」に対して、eスポーツを通じて直接的に解決策を提供している点が戦略的です。単に「楽しいゲーム」ではなく、認知機能データの蓄積やAI診断、さらには全国の利用者がオンラインで交流できる仕組みは、まさにごちゃまぜの世界の実現だと感じました。

【ゼロイチの創造を支える「何のために」の問いと「ごちゃまぜの世界」】

私が最終的に目指しているのは「ごちゃまぜの世界」です。これは、障がいや年齢に関係なく、みんなが一緒に楽しめる世界をつくること。私は自分を「ゲーム会社の経営者」とは思っていません。「ごちゃまぜの世界」をつくること自体が、私の仕事なのです。eスポーツはそのための手段の一つに過ぎません。

UD e-スポーツでは、熊本にいながら東京の施設と対戦したり、台湾の施設と交流したりと、今まで出会えなかった人たちがオンラインで繋がれます。高齢者だけでなく、大学生や放課後等デイサービスに通う子どもたちが一緒に競うのも面白いのです。私は学生の皆さんに、「何のために働くのか」という問いを持つことの大切さを伝えたいです。その目的が明確になれば、情熱や力が湧き、困難な挑戦にも立ち向かえます。

取材担当者(高橋)の感想

池田様が語る「何のために」という問いは、僕たち学生にとっても非常に大切なテーマだと感じました。会社を「ごちゃまぜの世界をつくる仕事」と定義し、ゲーム開発をその手段と捉えることで、苦手意識や技術的課題を乗り越えた姿勢に感銘を受けました。僕たちも、自分の人生をどう生きるのかを考える上で、「何のために」を常に問い続ける必要があると強く感じました。