三重県四日市市に本社を構える「おにぎりの桃太郎」様は、1975年にわずか1.5坪の寿司店の玄関横で誕生しました。創業者の上田輝一様が、アメリカでの経験から「日本のファーストフードはおにぎりだ」と直感したことが始まりです。以来、地元に深く根差し、「おにぎりといえば桃太郎」と認識されるほど地域の人々に愛されてきました。現在では、おにぎりや弁当、うどんなどを提供する16店舗を展開し、安心安全で美味しい商品を提供することに何よりもこだわりを持っています。昔ながらの温かい「お母さん企業」でありながら、常に新しい挑戦を続けるその魅力と、上田耕平社長がZ世代に伝えたいメッセージをお届けします。

<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>

【Z世代へのメッセージ:とにかく失敗を恐れず行動せよ】

私は、皆さんのように社会貢献をしたいという意欲を持つ若い世代が、社会に出てすぐに社会貢献ができるとは考えていません。20代前半で社会経験がない状態で、いきなり社会貢献をすることは、むしろおこがましいとすら感じます。社会貢献は、まずその基盤を築くことから始まるものだと認識しています。その基盤を築く場所は、必ずしも会社である必要もありません。

若いうちは、好きなことで生きていきたい、共感できるものを選びたい、成長を実感したいという強い価値観を持っている人が多いと思います。しかし、社会に出たばかりの頃は経験値が全く足りません。就職活動で魅力的な企業や経営者に出会う機会が少ないことで、ミスマッチが起き、早期退職につながるケースも多いと聞いています。しかし、私は早期退職を必ずしも悪いことだとは考えていません。人生のステージを上げていくために、そこで得られる経験値は全て必要なことだと考えています。

そもそも、若いというだけで、皆さんはすでに日本に貢献しています。これからいくらでも伸びしろがあるわけですから。だから、「貢献しなければ」と焦る必要は全くありません。とにかく「こうしたい」と思ったことは、どんどんチャレンジし、行動してください。行動すれば、当たり前のように失敗します。20代前半の皆さんが思いついて行動したこと全てが成功するなら、簡単なことなら皆が成功しているはずです。だから、失敗することは当たり前であり、どんどん失敗してください。

その失敗こそが社会貢献であり、皆さんの人生のレベルを上げていくことにつながるのです。失敗を重ねる中で、自分に何が向いているのか、本当にやりたいことは何なのかが見えてくるはずです。その過程で、様々な人と出会い、多様な話を聞く中で、自分の目指す方向が定まっていくでしょう。20代前半で自分の進路を完全に定める必要はなく、定めることもできません。今は、将来頼られる人脈や知識を蓄える期間であると考えています。

できれば、若いうちに起業することもおすすめしたいです。大企業に入り歯車の1つになるよりは、起業して社会の仕組みをゼロから学ぶべきです。立ち上げて失敗しても構いません。とにかく体を動かし、失敗から学んでください。今の若い世代は、そもそも行動しない人が多いと感じています。何から始めたらいいか分からないという人は、ぜひ農業も選択肢に入れてみてください。日本の自給率を上げるためにも、農業をゼロから学ぶことは、将来大きな強みになると確信しています。農業に現代の科学技術、IT、AIを取り入れることは、将来的に非常に面白い分野になるでしょう。

取材担当者(高橋)の感想

上田社長の「若いだけで既に貢献している」という言葉には、衝撃を受けました。社会貢献に対する私の固定観念が打ち破られたように感じます。また、「失敗は当たり前、むしろどんどん失敗しろ」というアドバイスは、ともすると行動できずに考えてしまう私にとって、大きな一歩を踏み出す勇気をくれるものでした。起業や農業といった具体的な提案も、Z世代が自分の可能性を広げるヒントになると思います。

【「桃太郎」の挑戦:全国、そして世界へ】

「おにぎりの桃太郎」は、単なるおにぎり屋ではありません。私たちは、三重県四日市市に16店舗を展開していますが、これは私自身の故郷である四日市の地域の人々に育ててもらった会社だからです。だからこそ、地元の皆さんを裏切らない「安心安全な商品」を提供することを、創業以来ずっと言い続けてきました。食中毒を出して信用を失うようなことは、あってはならない「基本のき」だと考えています。

しかし、それだけでは働く人たちも面白くないでしょう。そこで、私が10年前から言い続けてきた夢があります。それは、今は四日市の人しか知らない「おにぎりの桃太郎」を、全国の人、世界中の人々に知ってもらい、「おにぎりといえば桃太郎」と思ってもらえるようにすることです。

この夢を実現するため、具体的な取り組みの一つとして、当初は「飛行機の機内食にうちのおにぎりを載せる」という目標を掲げました。機内食への参入は非常に難しいことが分かりましたが、そこで諦めず、機内で提供されるスナックに「冷凍おにぎり」を載せるというアイデアを考えました。そのための冷凍おにぎりの開発に取り組み、結果的にBtoCだけでなく、企業に冷凍おにぎりを卸すBtoB事業という新たな柱ができました。これは私が想定していた方向とは少し違いましたが、十分に利益も取れる新たなビジネスモデルとして確立できたのです。

さらに、現在は海外展開にも力を入れています。海外でも日本人のソウルフードであるおにぎりを、リーズナブルに美味しく、そして安心なものを食べてもらいたいという思いがあります。そして今海外に向けてで「おにぎりの桃太郎」ビジネスを展開していく計画を進めています。

取材担当者(高橋)の感想

地元密着型のおにぎり屋さんが、全国、そして世界の舞台を目指していることに非常に感銘を受けました。特に、機内食という目標から冷凍おにぎりの開発に至り、それがBtoB事業という新たな収益の柱になったという話は、事業展開の柔軟性と発想の豊かさを感じました。海外展開における現地の文化や習慣への配慮も、事業を成功させる上で不可欠な視点だと学びました。

【食の安全を追求する揺るぎないこだわり】

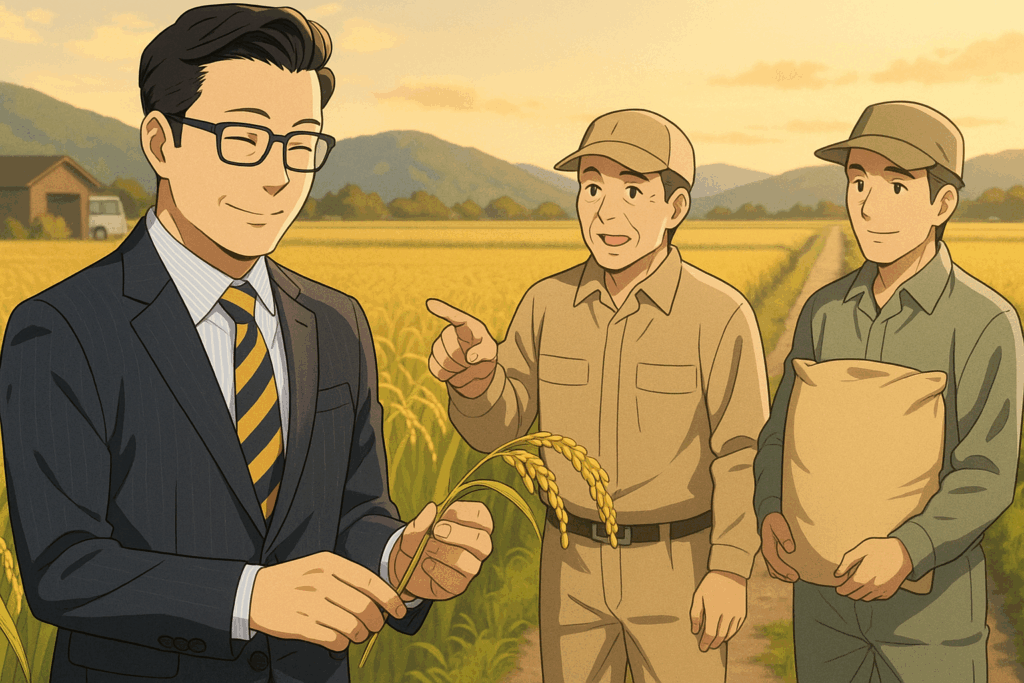

私たちは自分たちで信頼できる農家さんを回り、仲間を募り、自社で使う米は本当に子供に食べさせても安心できる、顔の見える流通物流を築いています。これはお客様のためを思っているからに他なりません。信頼はお金で買えるものではなく、時間をかけて築き上げるものです。そして、築き上げた信頼は、一瞬で崩れる可能性もあります。お客様が「桃太郎は少し高いけれど、安心できるよね」と感じてくださることが、食べ物屋にとって最も重要な点だと認識しています。この安心安全へのこだわりと美味しさが、多くのお客様に根強いファンとなっていただいている理由であると考えています。

取材担当者(高橋)の感想

食の安全に対する上田社長の強いこだわりと、その背景にある日本社会への深い洞察に驚きました。単に「安心安全」を掲げるだけでなく、その具体的な取り組みや、食と健康に対する考え方は、就活生にとっても非常に重要な視点だと感じました。

【フラットな組織で人手不足と向き合う】

食品製造業界全体で人手不足は直面している問題であると認識しています。当社の場合、店舗と工場を保有しているため、当然人手不足に陥ることはありますが、まだまだ目が届く範囲で事業を行っているため、ヘルプの配置などで対処しやすい環境であると考えています。当社には約160名のスタッフがいますが、正社員は約10名程度です。お店の店長も全員パート社員が務めています。

販売マニュアルもなく、昔からこのスタイルで運営しています。遠方の店舗に若いスタッフが行っても、そこにいるのはベテランの女性スタッフばかりなので、実家に帰ってきたかのような感覚になると言われることもあります。これを良いこととしていますが、ローカル企業だからこそできる部分があるのかもしれません。今後、店舗を増やし拡大していくと、また新たな大きな問題が出てくる可能性もあると考えています。しかし、160名という人数を擁しながら、職場環境が愛されている結果であると認識しています。核となる部分は私がしっかり見ており、例えば製造部ではリーダーチームを設け、週に一度ミーティングを行い、問題点を挙げさせ、それに対してすぐに対処する仕組みを設けています。

当社の本部や製造部門には、20代や30代の若い女性スタッフも多くいます。最近では若いスタッフが増え始めています。彼ら彼女らは、意欲的で個性が強いと感じています。若いスタッフが増えた要因について、特別な施策を実施したわけではありません。当社が目指しているのはフラットな組織であり、役員だから偉い、入社したばかりだから偉くない、という区別はありません。代表取締役社長という役割についてもしっかり認識させています。リーダーチームには20代前半の若い女性もいます。やる気のある子はパートやアルバイトから入社しても、「社員にならないか」と声をかけています。私は、彼らの個性を生かすことができると考えています。おにぎり屋なので気取る必要はなく、私がそのような人間であるため、そのような社風が築かれているのだと思います。

Instagramやメディアに出ることは好きなタイプではありませんが、スタッフから社長に出てほしいと頼まれることが多く、企画もスタッフが考えてくるため、結果的にメディアに出演することになっています。これは、スタッフが自社の魅力を発信しようと企画している結果であり、その熱意に応えている形です。当社のビジネスモデル自体が非常に珍しいものであり、日本中でこれほど似た業態はほとんどないと考えています。そのため、他社から学ぶのではなく、オンリーワンとして道を切り開いていくしかないと認識しています。

取材担当者(高橋)の感想

「お母さん企業」という言葉から想像する温かさに加え、フラットな組織体制や若手登用への積極的な姿勢に魅力を感じました。特に、マニュアルがない中でスタッフが主体的に動いている様子や、社長自身がSNS出演に積極的ではないにも関わらず、スタッフの熱意に応えているというエピソードは、社員を大切にする企業の文化を感じさせました。また、オンリーワンのビジネスモデルを追求している点も非常に印象的でした。