矢木醤油株式会社は、兵庫県たつの市で119年の歴史を持つ調味料メーカーです。私たちは単に醤油を作るのではなく、「おいしさを届けたい」という“想い”を大切にしています。食を通じて一人でも多くの方に幸せになっていただくことを目指し、伝統を守りながらも革新的な取り組みを続けています。かつては醤油が売上のほとんどでしたが、現在はドレッシングやたれ、大手メーカーの受託生産が大半を占め、醤油の売上比率は半分以下です。オンラインショップの活用 など、お客様に寄り添う新しい発想で、日本の食文化に貢献しています。今回は、伝統に誇りを持ちながらも時代の変化を柔軟に受け入れ、新たな挑戦を続ける矢木醤油株式会社の歩みと、そこに込められた“おいしさへの想い”について、代表の矢木 正俊様にじっくりとお話を伺いました。

<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>

【社長就任までの道のり:経験が育んだ度胸と学び】

私の曽祖父がこの事業を始めました。私自身、当初から家業を継ぐ強い思いがあったわけではありませんでしたが、漠然と将来は継ぐのだろうと感じていました。大学進学では史学部を希望しましたが、父の意向もあり、将来を見据えて経営学部を選びました。

卒業後は一度他社に就職しましたが、学生時代にバックパッカーとして中国のチベット・シルクロードやアルゼンチン、メキシコなど様々な場所を旅した経験から、「海外で生活したい」という夢があり、その会社を1年半で辞めました。イギリスで語学を学び、ヨーロッパも様々な場所を巡りましたね。

この海外での経験は、私にとって大きな転機となりました。本やテレビで見るだけでは得られない現地での感覚を肌で感じ、元々自信がなかった私に「世の中、そんなに怖いものじゃない」という度胸が生まれました。この経験が、その後の会社での様々な挑戦に繋がる原点になったと感じています。

会社に戻ってすぐ社長になったわけではありません。品質管理や営業など社内業務を一通り経験する中、当時の工場長が急逝し、工場での生産計画や品質管理の経験者が私一人になりました。文系出身で理系は苦手でしたが、同業者や組合の方々に教わりながら品質管理を習得し、この経験を通じて「商品はきちんとした品質のものを出す」という責任感が養われました。入社から社長になるまで、およそ20数年かかりましたね。

取材担当(高橋)の感想

矢木社長の社長就任までの道のりは、ご自身の意思を尊重しつつも、将来を見据えた選択をされたことに学びがありました。特に、バックパッカーとして異文化に触れ、自信と度胸を培われた経験は、学生である私たちにとって、視野を広げることの重要性を教えてくれます。

また、専門外の分野であっても、必要な知識を自ら学び、会社の根幹を支える柱となられたご経験は、どんな仕事にも主体的に取り組むことの大切さを示しており、私たち自身のキャリア形成に役立つ貴重なお話でした。

【 困難を乗り越え、会社を大きく変革:コロナ禍をチャンスに変える】

私が社長に就任したのは、ちょうどコロナ禍の少し前です。就任直前には、年間売上の2倍にあたる巨額の投資をして新工場を建設していました。この工場で大手メーカーからの受託生産を増やし、事業拡大を目指す計画でした。しかし、就任後すぐにコロナ禍が本格化し、売上がわずか2ヶ月で半減する事態に。借金が増え、売上は止まり、「もう終わった」と覚悟するほどの危機でした。

そんな中、取引先を通じた縁で、これまで手薄だったドレッシングの本格生産を始めることになりました。このドレッシングの一つがテレビで紹介され、爆発的なヒットを記録。年間100万本を生産し、結果的に過去最高の売上を達成できました。これは計画的な成功ではなく、これまでのご縁や、急な需要増に対応できる生産体制が整っていたことによるものだと感じています。

醤油業界では、新しい挑戦をする会社とそうでない会社に二分される中、当社は変化を選びました。119年の歴史を持ちますが、他の老舗よりは後発で、一般市場での知名度は高くありませんでした。飲食店向けや受託生産が中心でしたが、お客様に知ってもらうためにオンラインショップや新しい情報発信を積極的に始めました。その結果、個人のお客様や地元のスーパーでの取り扱いも増え、徐々に知名度が高まっているのを実感しています。

取材担当(高橋)の感想

コロナ禍という未曾有の危機に際し、大胆な工場投資と事業転換で乗り越え、過去最高の売上を達成されたお話は、経営者の強いリーダーシップと決断力を感じさせます。

予期せぬ状況でも柔軟に対応し、ピンチをチャンスに変える手腕は、私たち学生が将来、社会で直面するであろう困難への向き合い方を考える上で、大きな示唆となりました。伝統を守りつつも変化を恐れない姿勢は、まさに現代に求められる企業の姿だと感じます。

【若手が活躍する組織づくり:ミスマッチを防ぎ、活気ある職場へ】

採用面では、以前はハローワークが中心でしたが、良い人材が来ない時期があり、地元の高校と連携して新卒採用を始めました。最初に採用した高校生が非常に優秀で、真面目で覚えも早かったため、高校新卒採用の有効性を確信しました。その後も積極的に採用を続け、現在、20歳以下の若い社員が4名在籍しています。

当社全体の従業員は約30名ですが、若い世代の加入により、かつては60歳以上が多かった会社の平均年齢が45歳まで若返りました。若い社員たちは仕事の覚えも早く、積極的に業務に取り組んでくれるため、社内は活気に満ちています。また、高校との連携を深め、インターンシップの受け入れも積極的に行っています。多くの企業が人手不足に悩む中、当社ではそのような問題は今のところありません。

採用におけるミスマッチを防ぐため、面接に来られた方には必ず工場を見学してもらい、事前に仕事の「ネガティブな側面」も正直に伝えるようにしています。「重い物を持つ」「夏場は暑い」「服が汚れる」といったことです。これらを伝えた上で納得して入社してもらうことで、入社後のギャップを減らしています。新工場建設の際には、社員が快適に働けるよう、冷房の設置場所を増やすなど、作業環境の改善にも力を入れました。これにより、以前よりも格段に良い環境で仕事ができるようになっています。

取材担当(高橋)の感想

人手不足の時代に、高校新卒採用を成功させ、平均年齢を大きく若返らせたというお話には大変驚きました。特に、工場見学で仕事の厳しい側面も正直に伝える という採用方法は、学生にとって信頼感を高める上で非常に有効だと感じます。

社員が快適に働けるよう、作業環境の改善に投資する姿勢 も、従業員を大切にする企業文化を象徴しており、私たち学生が企業選びをする上で参考になる点だと感じました。

【未来への展望と課題:伝統と挑戦、そして若者へのメッセージ】

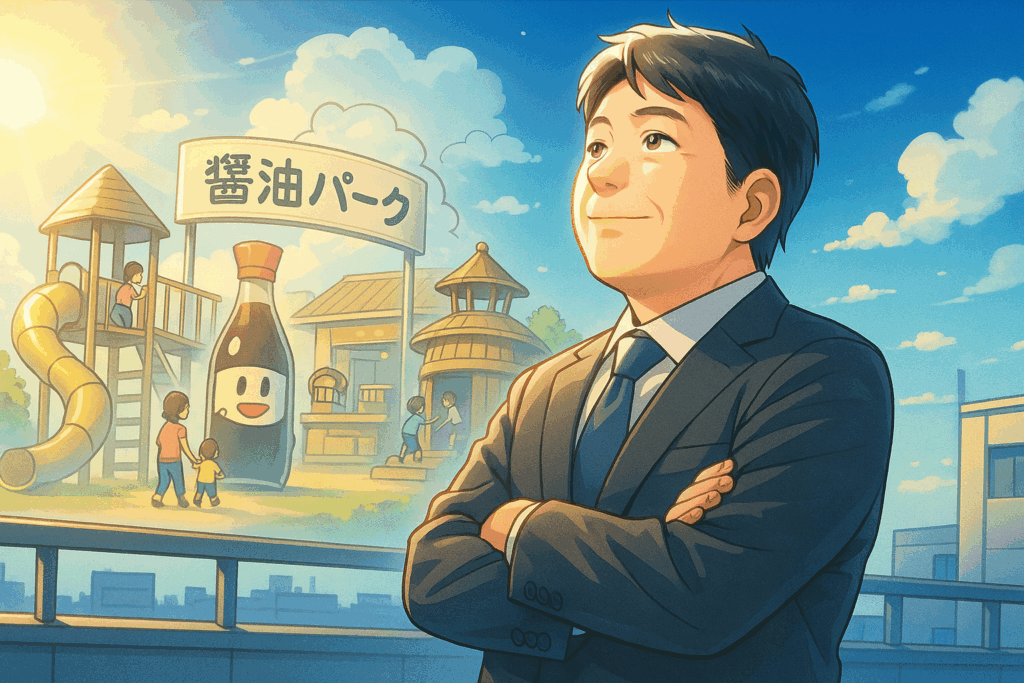

将来的に実現したい夢は、「醤油パーク」のようなテーマパークを作ることです。製造工程の見学や調味料合わせの体験、物販を通じて、お客様に会社に来て、見て、体験し、感じて、買っていただける場所を目指しています。社内では常に「目指せめんたいパーク」と言っていますね。

しかし、大きな課題も抱えています。新工場への投資額が年間売上の2倍という巨額だったため、現在、その借入金の返済負担が重くのしかかっています。常に新しいことに挑戦し、売上と利益を確保して返済サイクルを回していかなければならないため、そこが最も乗り越えるべき壁だと感じています。

現在取り組んでいるのは、調味料の名称リニューアルです。お客様がよりイメージしやすく、手に取りやすい名前に変え、単に目新しいだけでなく、「しっかりと使える調味料」として、その使い方を積極的に発信していきたいと考えています。

特に、動画コンテンツを活用し、「この調味料でこんな料理ができますよ」という簡単なレシピ動画などを増やしていきたいですね。現在の顧客層は年配層が多いため、当社のポップなデザインや、ハート型の瓶、可愛らしいヤギのキャラクターといった魅力的な商品を通じて、20代や30代の若い方々にもっと日常的に使ってもらいたいと願っています。

最後に、今の若い世代、特にZ世代については、大人が気を使いすぎているように感じています。私たちは意見があっても厳しく指導され、理不尽な経験もして育ちましたが、今の若い子たちには「Z世代だから」と言って何も言わない風潮が強いと感じます。本当にその子のことを思うなら、嫌われても注意すべきことはきちんと伝え、社会の現実を教えるべきです。若いうちに困難な経験がないと、将来、本当に困ることになるのではないかと心配しています。

取材担当者(高橋)の感想

「醤油パーク」の構想は、未来への大きな夢を感じさせ、非常にワクワクしました。同時に、巨額投資の返済という現実的な課題に真剣に向き合いながらも、常に前向きな挑戦をされている姿勢に感銘を受けました。調味料の名称リニューアルやレシピ動画による発信を通じて、若い世代にもっと製品を身近に感じてもらいたいという思い は、学生である私たちにとって、共感を呼ぶ企業理念だと感じます。

そして、Z世代に対する社長の率直なご意見 は、私たち学生団体GOATの活動目的とも強く共鳴するものであり、大変心に響きました。社会で活躍するためには、甘やかすばかりではなく、時には厳しさの中で成長する経験も必要だというメッセージは、私たち自身の行動の指針になると強く感じています。