秋田県にかほ市に拠点を置く「日南工業株式会社(キッコーナン)」は、長年にわたり地域の食文化を支えてきた味噌・醤油の醸造元です。特に醤油においては秋田県内で約30%のシェアを誇り、創業以来、地域に深く愛されてきました。キッコーナンは、昭和46年(1971年)から使われている愛らしい「ナン子ちゃん」というキャラクターでも知られており、地域住民にとってなじみ深い存在です。 しかし、近年は秋田県の人口減少や高齢化という厳しい現状に直面しています。本記事では、親会社である正田醤油から日南工業の社長に就任した久野様が、いかにしてこの老舗企業を立て直し、地域と共に未来を築こうとしているのか、その挑戦と人材育成への熱い思いをお伝えします。今回は、老舗企業としての歴史を大切にしながらも、地域の未来に向けて新たな一歩を踏み出す日南工業株式会社の挑戦、そして人づくりにかける久野社長の熱い想いについて、お話を伺いました。

<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>

【多様な経験が拓く社長への道:日南工業を率いる私の歩み】

私は秋田県出身ではなく、親会社である正田醤油からの着任です。大学卒業後、正田醤油に入社し、約30年近くにわたり多様な部署を経験してきました。例えば、研究技術、商品開発、企画、工場管理など、会社のあらゆる側面を一通り経験しています。

これらの「全方位的な仕事」をこなす能力が、日南工業の社長就任の大きな理由になったと私自身は分析しています。それぞれの部署で深い理解と広い視野を培ってきたことが、経営判断の精度を高め、新たな戦略を打ち出す上で不可欠な要素となっていると感じています。

私のこれまでの経験が最終的に「総合職」のような形になり、一人で会社を任されても何とかやれるだろうという評価に繋がったのではないかと考えています。ここ10年ほどは正田醤油から社長が来る形が続いており、私は正田醤油からの社長としては3人目になります。

取材担当(高橋)の感想

久野様のお話から、多岐にわたる経験が人を成長させ、大きな役割を担う土台となることを学びました。特に、会社全体を俯瞰し、あらゆる業務に精通していることが、リーダーシップを発揮する上でいかに重要かを痛感します。就職活動で特定の分野に絞りがちですが、若いうちから多様な経験を積むことの価値を再認識しました。

【人口減少の壁を越えろ!老舗企業の挑戦と再生の軌跡】

私が日南工業に着任した3年前、すでに秋田県は毎年人口が約2%ずつ減少しており、平成28年で人口100万人だったのが、今では約89万人にまで減っています。さらに、高齢化も急速に進んでおり、これは県民全体の「食べる量が減っている」ことを意味しています。結果的に会社の規模は縮小を余儀なくされ、設備投資もままならず、赤字が続いていたという厳しい状況でした。

この状況に対し、私は自身の得意分野である商品開発と企画の経験を活かし、会社を「面白い会社」に変えることを目指しました。まず、既存製品のパッケージデザインを刷新し、目新しさを出しました。さらに、新商品を次々と市場に投入し、スーパーの棚に活気を与えています。

また、当社の強みである発酵技術を活かし、県内のお漬物メーカーとのコラボレーションによる共同開発や、県内の横のネットワークを活かした新商品開発にも積極的に取り組んでいます。これらの努力の結果、日南工業は少しずつ再生の兆しを見せ、県内のテレビや新聞からも取材を受けるなど、前向きな動きが始まっていると感じています。会社を「元気のある会社」にしたいという思いで、日々取り組んでいます。

取材担当者(高橋)の感想

人口減少や高齢化という地域特有の課題に直面しながらも、久野様が具体的な行動を起こし、会社を立て直そうとする姿勢に感銘を受けました。特に、強みを活かした商品開発や、地域企業との連携を通じて新たな価値を創造する取り組みは、地域創生の一つのモデルだと感じます。現状を悲観するだけでなく、自社の強みと外部連携で打開策を見出す、その視点が今後の社会を生きる私たちにとっても重要だと学びました。

【地元大手企業と真逆を行く採用戦略:地方で人が集まる理由】

食品業界は一般的に他の業種に比べて給与水準が低いという課題を抱えています。金融・証券・保険業界が上位に位置し、製造業の中でも電気機械系は比較的高い一方、食品業界は賃金水準が低い傾向にあると私は説明しています。賃金という点では業界水準もあるため、あまり求職者を呼べないのが現状です。

そこで私たちが何をしようかと考えた時に、当社の特殊事情も考慮しました。日南工業がある秋田県にかほ市は、かつてTDKという大手電子部品メーカーの発祥の地であり、「王国」と呼ばれるほど大規模な工場や関連企業群が立ち並んでいます。一般的には電気機械系メーカーは高給ですが、三交代制など正直ハードな職場環境だったりします。

そこで日南工業は、真逆の採用戦略を採用しました。高給で若者が集まる電機系とは対照的に、「土日しっかり休めます」「残業も少ない」というワークライフバランスを重視した働き方をアピールしています。この戦略は、電機系で働く社員の配偶者や、高給よりも安定した働き方を求める層に響き、地方公務員的な働き方を求める求職者からの応募が多いと感じています。新卒採用は学校が少ないためほとんど行っていませんが、ハローワークを中心とした中途採用でも、1~2週間で応募が来てすぐに求人が埋まるなど、比較的うまくいっていると現状を分析しています。

取材担当者(高橋)の感想

食品業界の一般的な課題を逆手に取り、地域の特性と競合企業の働き方を分析して、独自の採用戦略を打ち出す久野様の経営手腕は非常に興味深かったです。給与水準が低いというハンディキャップがある中でも、ワークライフバランスという別の価値を提供することで、必要な人材を確保しているのは見習うべき点だと感じました。企業が自社の強みと弱みを理解し、それを補う戦略を練ることの重要性を学びました。

【秋田を元気に!独立と人づくりに賭ける未来へのビジョン】

私は、日南工業を単なる企業としてではなく、秋田県の未来を担う存在として位置づけています。現在の目標として、まずは会社を元気にした上で、約20年前に業績不振で正田醤油のグループに入った日南工業を、将来的には「正田醤油から買い戻せる会社」にしたいという壮大な夢を掲げています。

社員に対しては、「とにかくちゃんと儲けを出して、自分たちで明日のお客さんを掘り起こして、そしたら自分たちで立てる。そして秋田の食文化とお醤油とお味噌は我々が守る」というメッセージを送っています。再び独立できるような「自前で作って、人も育てて、秋田の中でちゃんとお金が回るような」会社を目指しています。子会社のサラリーマンではなく、自分たちで会社をもう一度作り上げる、そのような会社にキッコーナン、日南工業はなってほしいと考えています。

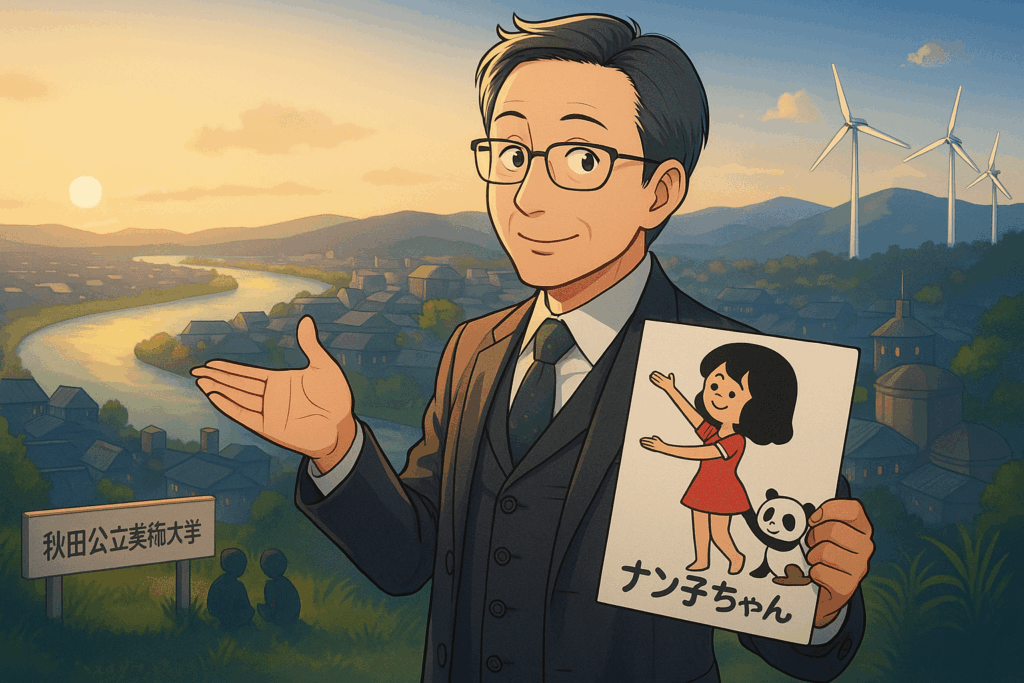

このようなビジョンは日南工業にとどまらず、秋田県全体の地方創生に繋がります。秋田県には豊かな資源(第一次産業、海、風力発電など)があり、秋田県がその気になれば「独立国」すら作れるほどの魅力を持っていると考えています。そのためには、企業が自前で利益を生み出すことと、「人作り」が不可欠であると強調しています。特に、若者が県外に出て戻ってこない現状に対し、秋田県内で学び、成長し、活躍できる場を提供することで、地域の高齢化に歯止めをかけ、日本全体の地方創生にも貢献したいという強い思いを抱いています。

当社の長い歴史の中で地域に深く愛されてきたキャラクター「ナン子ちゃん」は、秋田の食文化の象徴でもあります。このキャラクターは昭和46年(1971年)から使用され、現在では50年以上の歴史を持っています。特に秋田県内において、当社の醤油は県内で約30%の市場シェアを占めており、多くの家庭で親しまれています。そのため、「ナン子ちゃん」は地域の人々にとって非常に馴染み深い存在です。このキャラクターの魅力を単なる企業キャラクターとしてだけでなく、地域全体の活力に繋げるべく、秋田公立美術大学と共同プロジェクトを進めています。

学生や先生方のアイデアを借り、この愛着のあるキャラクターが秋田の豊かな文化やクリエイティブな活動の素材となり、地域に根差した作品やデザインが生まれることを期待しています。これは、地域の人材育成や、秋田の魅力を内部から育んでいく「人作り」の一環であると捉えています。具体的には、アニメーション化や新しいポーズでの商品デザイン展開も検討しており、キャラクターを通じて秋田を表現し、幅広い層へのアプローチを目指しています。

このような私は、Z世代の若者に対して、「柔らかく、何でも吸収できる」という彼らの強みを評価しています。一方で、「勝手に自分はこれしかできないと決めつけず、オープンマインドでいてほしい」とアドバイスを送っています。知らない人の話や異なる情報にも耳を傾け、それをポジティブに捉えることで、新たな活路が見えてくるというメッセージは、私たち学生にとって大きなヒントとなるでしょう。

取材担当者(高橋)の感想

久野様が日南工業の未来だけでなく、秋田県全体の地方創生まで見据えていることに、深い感銘を受けました。特に「人作り」の重要性を強調されていた点が印象的です。古くから愛されるキャラクターを単なる企業の顔としてだけでなく、地域の文化や人材育成に活かそうとする発想は、まさに地域と共に生きる企業の模範だと感じました。Z世代へのアドバイスも、私たち自身の可能性を広げる上で非常に示唆に富んでおり、今後の人生の指針にしていきたいです。