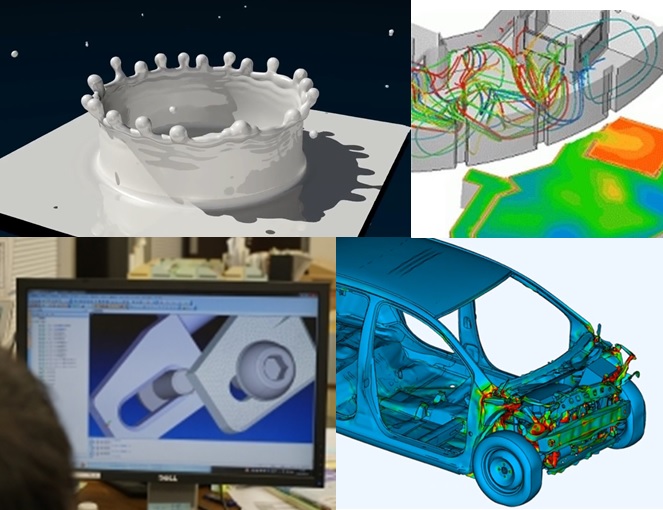

株式会社日本アムスコ様は、1987年4月27日に設立されました。私たちは、**CAE(Computer Aided Engineering:コンピュータ支援エンジニアリング)**という高度なシミュレーション技術を専門とする企業です。主な事業内容は、CAE受託解析、CAEシステムコンサルティング、CAEエンジニアのお客様先業務となっています。2025年4月現在の従業員数は278名です。私たちは、シミュレーション技術という確固たる強みを活かし、日本のモノづくりとイノベーションに貢献し続けています。今回は、CAEが切り拓く日本のものづくりの未来と事業のロードマップについて、代表取締役社長・西脇様にじっくりとお話を伺いました。

<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>

【機械工学からシミュレーションの最前線へ】

私は大学時代、車が好きで、車を改造したり走らせたりすることに熱中しました。近畿大学の機械工学で、機械が好きで勉強しました。卒業後、父が神戸で立ち上げた機械設計のコンサルタント業の会社「日本アムスコ」を手伝いながらも、まずは社会経験を積もうと考え、三菱重工業グループのある子会社に就職しました。

当初は機械設計を専門にやっていくのだろうと思っていましたが、配属されたのは立ち上がったばかりのシミュレーションの部署でした。シミュレーションという仕事は、一時は辞めようかと思うほどでしたが、「できるようになったら楽しいのではないか」という感覚があり、挑戦しました。結果として、これが非常に面白く、私はのめり込みました。

シミュレーション技術者として、原子力プラント関係や宇宙開発といった最先端の分野に携わりました。国際宇宙ステーション(ISS)の立ち上げ協力プロジェクトや、当時開発中であった日本製のスペースシャトル計画(後に頓挫しました)など、歴史的なプロジェクトに関わる経験を積みました。この初期のキャリアで培った高度な技術が、後の日本アムスコの核となっていきました。

サラリーマンを9年ほど経験した後、小さな会社に転職しました。その会社の社長が、「こんな人でも会社ができるなら、自分でもできそうだな」と感じさせる人物であったことが、独立を決意するきっかけの一つとなりました。その頃、震災により父の事務所が物理的に倒壊し、父も病気で入院していましたが、「日本アムスコ」という屋号と野望だけが残っており、私は働きながらこそこそとその会社を再立ち上げしました。この震災は、私にとって人生の方向転換のきっかけにもなりました。

取材担当者(高橋)の感想

西脇社長が機械工学を学ばれた後に、まだ黎明期だったシミュレーションという分野でキャリアを築き、「楽しい」と感じて深く突き詰めていく行動力に感銘を受けました。原子力や宇宙開発といった壮大なプロジェクトに関わっていたという事実は、西脇社長の技術者としての深い基盤と、時代の先端を見据える視点の鋭さを示していると感じました。また、震災を方向転換のきっかけとし、屋号を受け継いで再起を図られたエピソードからは、強い意志を感じました。

【危機を乗り越えた成長の軌跡と「数は力なり」の哲学】

会社を再立ち上げした当初は、本当に数名で活動していました。そんな時、トヨタ自動車様の方でCAEシミュレーションの人材が不足しているという話を聞きつけ、私の技術力を活かして応募し、日本アムスコとしてトヨタグループ企業様と契約を結びました。私はトヨタ様の中で、トヨタ社員と一緒に約3年間、シミュレーション業務にどっぷりと携わりました。

この経験が、神戸に戻って日本アムスコとしてトヨタグループ企業様から直接仕事を引き込むという計画につながり、第2の転換期となりました。中に入り込んで人脈を作り、関係性を構築した上で、神戸で社員を募り、トヨタグループ企業様へ提案することで仕事を取りに行きました。

その後も、私たちは数々の経営危機を乗り越えてきました。特にリーマンショックの時が大変でした。自動車メーカーの仕事が激減するという情報を事前に得ていたので、自動車部門がダメになると判断しました。当時、「原子力ルネサンス」と言われていた時代だったので、私たちは自動車部門のエンジニアを全て引き上げ、原子力関係の仕事に一気に投入しました。これにより、なんとか生き延びることができました。

さらに、東日本大震災後には、原子力業界にストップがかかりました。今度は原子力にブレーキが入ったため、私たちは事業ポートフォリオを切り替え、自動車メーカーを攻める形で生き延びてきました。現在は、重工業メーカーと自動車メーカーの二本柱を持ち、重工業では原子力、航空機、船、鉄道車両を扱っています。自動車分野では、EV(電気自動車)、FCV(燃料電池車)、水素エンジンなど、あらゆる動力部分のシミュレーションを手がけています。

私たちが壮大な目標を目指す理由の一つは、「数は力なり」であることを実感しているからです。人数が少ないうちは、大きなメーカーと交渉してもなかなかドライブが効きませんでした。しかし、人数が増えていくとそれが力になり、どんな大きなメーカーさんも交渉に乗ってくれるようになりました。300人規模の会社を1000人規模にすることで、さらなる交渉での有利さを期待しています。

取材担当者(高橋)の感想

震災やリーマンショックといった日本全体を揺るがす危機において、情報を事前に入手し、即座に人材をシフトさせるという西脇社長の柔軟かつ大胆な経営判断力に圧倒されました。常に事業の舵を切り直してきたエピソードは、技術力と事業ポートフォリオの幅広さこそが、大手企業と対等に渡り合える強靭さの秘密だと感じました。

【壮大な未来へのビジョン:1000名100億円とブランド戦略】

私たちが目指す数値目標は、10年後に従業員1000名、売上100億円です。これは単純に「楽しいから」という点と、「数は力なり」という実感があるから目指しています。私たちが目指す理想は、「何もしなくても勝手に人が来て、勝手に仕事が来る会社」です。これが実現すれば、あとは教育を徹底的に行う、技術力を徹底的に上げていくといった本質的な部分に注力することができ、発展が加速すると考えています。

この理想を実現するため、まずはブランド力の強化をシステマチックに進めていきたいと考えています。これは、顧客に対するブランド力、求職者に対するブランド力、そして社員に対するインナーブランディングの3つの側面から強化していきます。究極的な目標は、日本のメーカー売上上位100社のうち、まだ仕事をもらえていない残りの3分の2の仕事を全て獲得することです。今は上位100社のうち約3分の1の企業様から仕事をいただいている状況ですが、残りの3分の2の仕事も全部欲しいと考えています。つまり、「日本のメーカー全ての仕事が欲しい」という壮大な夢を持っています。この目標実現のためには、引き続きブランド力と技術力の向上は不可欠だと考えています。

取材担当者(高橋)の感想

「勝手に人が来て、勝手に仕事が来る会社」という目標には、技術力とブランド力が圧倒的であることの証明が凝縮されていると感じました。また、日本の上位100社のうち3分の1から仕事を得ている現状に満足せず、残りの3分の2を狙うという壮大な目標は、会社全体が常に高いレベルで挑戦し続けるための原動力になっていると感じました。

【若手へのメッセージと自己成長を「強制する」経営哲学】

私は、実は自己成長意欲が全くないんです。だからこそ、意図的に「勝手に自己成長せざるを得ない環境」を作ることを重視しています。300人規模の会社の経営と1000人規模の会社の経営は求められる能力が違います。1000人を目指すことで、自分が勝手に成長しないといけない状況を作り出しています。

私は「努力が苦手」なので、環境を変えて、その中で自然と努力していくことが、私にとって理想の成長の姿だと思っています。私のモチベーションは、右肩上がりの成長カーブが好きという非常にシンプルなものです。自己顕示欲も物欲も全くないので、稼いだ分は、ついてきてくれた社員に「もっともっと分配したい」と考えています。関わる人たちの生活を守り、幸せにしていくことが、結果的に日本全体の成長につながればいいなという考えで経営をしています。

若い世代へのアドバイスとして、まず「すぐに諦めないこと」が大切です。自分に合っているものがないとすぐに結論を出し、職場を変えてしまうよりも、一つ熱心に打ち込むことで、辛い経験も含めて何かが「財産」となって見えてくるまで頑張ることが大切だと思います。失敗を恐れるのではなく、失敗の改善を重ねた先に成功があると思っています。失敗がない人は、本当に小さな成功しかしないものです。結果を出すためには「能力」と「時間投下」しかありません。もし能力が普通であるならば、徹底的に「時間投下」をすることで、仕事に対して付加価値をつけるべきです。仕事に対してさらに価値をつけるために時間を投下していくことで、大きな差がついてきます。

特に若いうちに管理職のチャンスが回ってきたならば、積極的に飛び込むべきだと強く推奨します。管理職は、自分の経験や技術を上げるのとは違って、人をコントロールして大人数を率いるという難しい経験を得る貴重な機会です。このチャンスは滅多に回ってこないので、たとえ嫌がられても引き受けることで、自身の市場価値はものすごく上がります。仕事で一番難しいのは、人をどう使っていくか、部下にどう動いてもらうかであり、そこに飛び込むことで仕事ももっと楽しくなり、成果も出せるはずです。

取材担当者(高橋)の感想

「自己成長を強制される環境を自ら作る」という西脇社長の発想は、衝撃的でした。目標を掲げ、環境を整備することで自己を律するという、論理的かつ情熱的な経営哲学だと感じました。また、若手へのアドバイスで、キャリア初期に管理職の機会を掴むべきだという言葉は、人をコントロールする経験の難しさや重要性を知る貴重な視点だと学びになりました。

【シミュレーション技術で「世界を変える」新たな挑戦】

私たちは現在、新たなキャッチフレーズとして「シミュレーション技術で世界を変えたい」という目標を掲げています。前までは「全ての物理現象をパソコン上で再現したい」というのがフレーズでしたが、それも浸透してきたため、今度はシミュレーション技術を通じて世界に具体的な影響を与えて変えたいと考えています。

その具体的な挑戦の一つが、月面や宇宙開発です。アメリカが進めるアルテミス計画(月を経由して火星に移住する計画)に日本の企業が参画している中で、私たちは、そのプロジェクトに技術貢献することを目指しています。日本の大手企業が月面に構造物を建てたり、月面ローバーやFCVのような車を開発するプロジェクトに、日本アムスコのシミュレーション技術が大きな役割を果たすことを期待しています。

さらに、私たちはグループ企業である株式会社コムスコシステムズにおいて、AI(人工知能)と科学技術計算(数学、物理)を融合させた事業を強化しています。科学技術計算、つまり数学や物理が得意な人がプログラムを書いていく分野です。

この分野は非常に人気が高く、三菱重工業様、川崎重工業様、クボタ様、ダイキン様、JAXA様など、多くの大手企業から仕事を受注しています。私たちは、この子会社を当面200人規模まで一気に引き上げていきたいと考えています。日本アムスコは、既存の重工業・自動車分野に加え、宇宙開発やAIといった新たなフロンティアにおいて、シミュレーション技術という確固たる強みを活かし、その壮大な夢を追い続けています。

取材担当者(高橋)の感想

シミュレーション技術で「世界を変えたい」という目標、そして日本のメーカー上位100社全ての仕事が欲しいという壮大な目標 は、会社全体が常に高いレベルで挑戦し続けるための原動力になっていると感じました。月面開発やAIといった時代の先端分野に果敢に挑戦し、技術とビジョンを融合させている姿勢は、就職活動を行う学生にとって、未来の可能性を感じさせる大きな魅力だと考えます。