株式会社アクセルワンは、カレーハウスCoCo壱番屋のフランチャイズ加盟店として複数店舗を運営する企業です。代表取締役の尾藤氏が率いる同社は、2003年5月15日に1号店をオープンし、2004年11月9日に設立されました。社是である「感“即”動」は、お客様に感動をお届けするという想いとともに、「感じたら即行動する」という迅速な行動哲学を意味しています。お客様の些細な変化やスタッフの表情、機器の異常などをいち早く察知し、問題が顕在化する前に対応することで、質の高いサービス提供に繋がると信じています。

同社では、良好なスタッフ間の人間関係を良い接客の基盤と捉え、年齢や役職の垣根を越えたチームワークを重視しています。17歳の高校生から40歳以上のパート従業員まで、多様な年代のスタッフが活躍し、互いに尊重し合い楽しみながら働くことでハッピーになる。そして、そのハッピーをお客様とも共有することを目指しています。また、仕事だけでなくプライベートにおいても交流を深め、球技大会やバーベキュー大会、また仮装大会などのユニークな企画などを通じて、仕事も遊びも常に全力で取り組む文化が根付いています。 社会に暗い話題が多い中でも、不況を外部要因とせず、常に自らの行動を振り返り、前向きな思考で挑戦し続けることをモットーとしています。関わる全ての人々への感謝を忘れず、「ありがとう」が日本一飛び交う会社を目指し、チャレンジ精神に満ちた熱いスタッフと共に未来を切り拓いています。

<聞き手=石嵜渉(学生団体GOAT編集部)>

【尾藤様の今までの経緯・背景】

私は20歳の時に、25歳までに自身の会社を持ちたいという明確な目標を抱いていました。当時は特定の業種に絞らず、車のディーラーや不動産関係など、比較的早く始められそうな分野を幅広く調べていました。そして、カレーハウスCoCo壱番屋の事業に出会いました。 私のCoCo壱番屋デビューは中学生の頃。それからファンになり店を利用していましたが、偶然にもその事業に辿り着いた形です。

20歳の頃は景気が悪く、就職が容易ではない時代であったため、自分で何かを始める必要があると感じていました。そのような状況の中、CoCo壱番屋のパンフレットを手に取ったことが、私の人生の転機であったと思います。当時のパンフレットには、独立を果たしたオーナーが高級車や高級腕時計、クルーザーを手にできるほど成功しているといった華やかな描写があり、非常に衝撃を受けました。 当初は半信半疑でしたが、実際にオーナーや社員の方々に話を聞きに行くことで、事業成功への確信を深めました。こうして、2000年にフランチャイズ本部である株式会社壱番屋に入社し、修業を積んだ後、2003年に独立を果たしました。これは当時の最短記録での独立であり、25歳という目標年齢で自身の会社を持つことができました。

取材担当者(石嵜)の感想

尾藤社長が25歳までに会社を持つという目標を20歳の頃から掲げ、それを実現された経緯は、その年齢にいる私にとって大きな刺激となりました。特に、情報が少なかった時代に、パンフレット一枚から得た衝撃を原動力に行動を起こし、オーナーや社員の方々に直接話を聞きに行ったという行動力と探究心は、現代の若者が見習うべき点だと感じました。目標を掲げるだけでなく、それを達成するために具体的な行動を起こすことの重要性を改めて認識させられます。

【尾藤様から学生へのメッセージ】

今振り返ると、若さゆえの勢いで飛び込んだ部分が大きかったと思います。たとえ失敗してもやり直しがきくと考えていたため、「失敗したらどうしよう」という不安よりも、「まずはやってみる」という気持ちが先行しました。現代のように情報過多な環境では、インターネット上の口コミや様々な情報を深く分析しすぎるあまり、行動に移す前に立ち止まってしまうことが多いのではないでしょうか。特に口コミは、批判的な意見に偏りがちで、必ずしも正確な情報とは限りません。当時の情報量の少なさが結果的に良い方向に作用し、私はパンフレットの内容を信じ、飛び込むことができました。

ただ、闇雲に飛び込むことが良いと考えているわけではありません。どの扉を開けるかを選択する際、つまりどんな事業を始めるかを決める時には、第三者の意見に流されることなく、自分自身の頭でしっかりと考えることが重要です。例えば、その店に実際に行ってみる、その商品やサービスを使ってみるなど、主体的に情報を収集し、それらが将来どうなるかを具体的に想像する必要があります。そこから先は、立ち止まらずに行動し続けることが大切です。一度やってみなければ、それが良い選択だったのか、悪い選択だったのかは分かりませんし、結果は自分自身の行動次第で変わってきます。

今は情報が多すぎるゆえに、かえって選択肢を選びきれないという側面があると感じています。しかし、最近の学生たちは非常に賢く、情報の取捨選択を自ら行い、無用な口コミに惑わされず、インターンシップに参加して実際に現場に足を運ぶなど、実体験を重視する傾向にあると感じています。これは情報リテラシーが高い証拠であり、私も彼らの情報の収集方法を日々学ばせてもらっています。例えば、選挙の候補者について、第3者によって切り取られた動画だけでなく、本人の演説や関連チャンネルを深く調べ、ChatGPTを活用して政策を整理するなど、多角的な視点から情報を分析する姿勢には感銘を受けます。

一方で、今の若い世代に足りない点を挙げるとすれば、「粘り強くやり抜く力」や「忍耐力」かもしれません。スマートフォンなどで簡単に情報をスキップできる時代に育ったため、嫌なことや時間がかかることに対して、じっくりと向き合い、やり抜くという経験が少ないように感じます。これは全員に当てはまるわけではありませんが、傾向として感じています。ただ、私は基本的に若い世代の考え方が「正しい」と捉えています。彼らこそが未来を担う存在であるため、その感覚や視点を尊重し、私たち大人が変化していく必要があると考えています。

取材担当者(石嵜)の感想

尾藤社長の「失敗を恐れずに飛び込む」という言葉は、情報過多な現代で一歩を踏み出せない学生にとって、まさに必要なメッセージだと感じました。特に、口コミに惑わされず、自ら体験して判断する重要性については、私自身も強く共感しました。また、現代の学生の情報リテラシーの高さを評価しつつも、粘り強さや忍耐力の必要性を指摘されており、若者への深い理解と期待が込められていると感じました。未来を担う私たち学生が、どのように情報と向き合い、行動していくべきかについて深く考えさせられるお話でした。

【株式会社アクセルワンの事業・業界について】

経営者として最近つくづく感じるのは、経営は「自己責任」に尽きるということです。会社を経営する上で、外部環境や市場の景気動向、フランチャイズ本部の方針など、自分では変えられない多くの要因が存在します。例えば、天候のような変えられないものに対し、傘をさすのか、上着を一枚脱ぐのかといった判断を下すのが経営者の仕事だと考えています。全ての選択は自分自身が行っており、その結果に対して責任を負うのが経営者の役割です。もちろん、その中には従業員に対する責任も含まれています。従業員は会社の力であり、彼らを大切にしなければ必ず問題が生じます。経営者は、従業員の育成を含め、会社に関わる全てに対して責任を持つべきだと考えています。

外食業界全体を見渡すと、今は人手不足に悩む企業が多い中、私の会社ではむしろ「人手過剰」な状況にあります。これは、入社を希望する方々を積極的に受け入れてきた結果であり、世間とは逆行するこの状況は嬉しい悩みではありますが、もっと働きたいという従業員に応えたいという思いと、売上とのバランスや個々の能力を考慮してシフトを調整する中で、日々頭を悩ませています。

飲食業界としては、勝ち組と負け組が明確に分かれる時代に突入していると感じています。先日、ある有名焼肉チェーン店が閑散としている一方で、別の人気店はウェイティングが出るほどの賑わいを見せていました。これからは、マーケット全体が伸びるのではなく、顧客の選択によって二極化していくと思います。人が集まる店舗は、オーナーが従業員を大切に育てていて、そこにお客様も含めて人がついてくるのだと認識しています。表面的な店舗作りだけでは通用せず、現代の感性に合った「人作り」や「店作り」が不可欠であると痛感しています。

取材担当者(石嵜)の感想

経営における「自己責任」という尾藤社長の言葉は、非常に重く響きました。他社の社長様が従業員を大切にする点を強調されることが多い中で、尾藤社長は自己責任を挙げつつ、従業員を大切にすることもその範疇に含まれると述べられており、その視野の広さに感銘を受けました。また、世間が人手不足に悩む中、尾藤社長の会社では人手過剰という状況にあることは驚きであり、日頃から従業員を大切にされている証拠だと感じました。勝ち負けがはっきりと分かれる時代において、経営者がいかに環境に適応し、従業員と共に成長していくかという視点は、就職活動を行う上で非常に参考になります。

【株式会社アクセルワンの今後の展望】

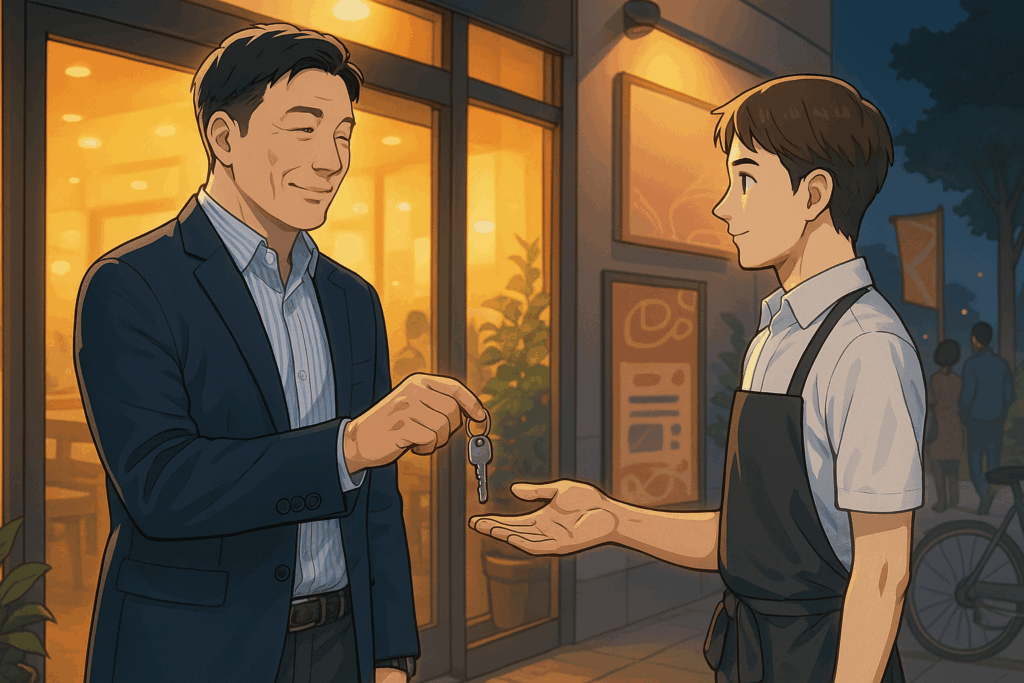

将来的には現在育成中の従業員たちに、私が情熱を込めて築き上げた店舗を引き継いでもらいたいと考えています。 現在48歳ですが、若い世代の情報の伝達方法やコミュニケーションの取り方を見ていると、自身の感覚が「古い」と感じることが多々あります。彼らは私たちがコンピュータを使い始めた時代とは全く異なる環境で育っており、全く別の感性を持っています。ある商品やお店が突然爆発的にヒットすることがありますが、これは彼ら独特のコミュニケーションの取り方を理解し、巧みに仕掛けている方が成功を収めていると思います。私の役割は、次世代が彼ら自身の感性で経営していける店舗を作り上げて継承することだと考えています。そのために、日々学生たちから多くを学び、常に新しい知識を取り入れながらお店に向き合っています。その上で私自身は、徐々に新たな人生を歩み始めたいと考えています。

継承のタイミングは、彼らの育成状況と、最終的には本部との合意によって決定することとなりますが、一度きりの人生、健康な身体と体力、そして経済的なゆとりがあるうちに、第2の人生を謳歌したいという思いがあります。これが、私が早くから起業した理由の一つでもあります。これまでに、リーマンショックや東日本大震災といった幾多の困難に直面しましたが、その都度、本部にも助けていただきながら乗り越えてきました。これからも新たな挑戦を続け、決して立ち止まることなく、未来へと歩みを進めていきたいと考えております。

取材担当者(石嵜)の感想

尾藤社長の「もう一度自分の人生を歩みたい」という展望には、深い共感と感銘を受けました。25歳で会社を立ち上げ、多くの困難を乗り越えながら事業を成長させてきたからこそ語れる、重みのある言葉だと感じます。特に、若手の育成に力を入れ、彼らに事業を継承することで、自身の新たな人生を切り開こうとする姿勢は、私たち学生が将来のキャリアを考える上で非常に示唆に富んでいます。変化の激しい時代において、常に学び、進化し続ける尾藤社長の姿は、私たちに多くの希望と勇気を与えてくれるものでした。