株式会社おか半は、広島県で和食、寿司を提供する飲食店を経営しています。旬の幸、瀬戸内の魚や野菜にこだわった料理を提供し、個室や宴会、ランチに対応しています。また、テイクアウトや仕出しお届け料理も展開し、地域に深く根付いたサービスを提供しています。創業50周年を迎え、創業者の生き様を描いた自伝小説「なにくそ!ライゾウさん」が発売されるなど、その哲学が受け継がれています。本記事では、創業者の遺志を引き継いだ現社長(岡崎氏の妻)に、事業の根幹にある哲学と、学生へのメッセージを伺いました。

<聞き手=石嵜渉(学生団体GOAT編集部)>

【岡崎様の今までの経緯・背景】

社長業は名ばかり、従業員への愛を継承する

私は、社長業を担っているのは本当に少し前からです。社長と言っても名ばかりで、社長業はできていない状況です。この立場にあるのは、このお店を創業した主人(旦那様)が今年の4月に亡くなったためです。亡くなるまでの2年ぐらいは病院で過ごしていました。いろんな従業員が本当に一生懸命になってやってくれているから、やっと会社が動いている状態であり、従業員には感謝しかありません。

先代の社長(創業者)は、人柄もよくいい加減なところもありましたが、とにかく従業員さんのことが大好きでした。あれをしてやれ、これをさせてやりたいというように、従業員さんのことを非常に大事に考えていました。会社をやっているという感じではなく、みんなで一緒に喜び、いろんなことをしてやっていく会社にしたいと考えていたと思います。主人の思いは、従業員にいい思いをさせてあげたいということでした。

高校中退のコンプレックスを「なにくそ!」エネルギーに

創業者は、故郷であるこの地域が大好きで、この町をみんなが幸せな町にしたいという夢がありました。私自身も、そういった主人の思いを継いでいると感じています。私自身は学校時代に勉強していませんでしたが、この会社に入ってからは勉強いっぱいさせられました。

主人は、高校中退だったことが、すごいコンプレックスになっていました。頭は良かったのですが、途中で落ちこぼれたことが、ずっと心に残っていたようです。同級生をどこかで追い越したい、同級生がどんどん出世しているのに、どうしても勝ちたいというコンプレックスがあったと言っていました。そのコンプレックスから、飲食店で勝負しました。

そして、熊野町の地域一番店となり、有名な経営者になったのです。やはり、落ちこぼれでも落ちこぼれなりに花を咲かせることができることを証明してやろうと思ったのだと思います。だから、みんなにやりがいを持たせてチャレンジさせたいという思いがありました。主人は、おか半で働くスタッフのことを自分を筆頭に全員落ちこぼれだと冗談まじりに言っていました。そういった「何くそ」エネルギーを本人は大事にしていました。「何くそ、やっちゃる」というエネルギーこそが、主人の根幹でした。

取材担当者(石嵜)の感想

創業者が、ご自身の学歴コンプレックスや「落ちこぼれ」という経験を、事業を成功させるための「なにくそ!」エネルギーに変換し、それを従業員への愛情や地域への貢献につなげていたことに深く感銘を受けました。社長業を「名ばかり」と謙遜しながらも、従業員の方々が創業者の遺志を理解し、主体的に会社を動かしている状況は、いかに創業者の理念が根付いていたかを物語っていると感じます。キャリアパスが直線的でなくても、強い動機(コンプレックスや悔しさ)を持つことが、成功への原動力になるという学びを得ました。

【株式会社おか半の事業・業界について】

行動力こそ真実、情熱が不可能を可能にする

弊社の経営哲学の根幹は、地域と従業員が大事だということです。うちには20年以上勤めている方が非常に多くいます。社長が亡くなった後も、一人一人が能力を発揮して、店が滞りなく営業できているのは確かなことです。それはやはり、創業者である主人の思いをみんながそれなりに理解してやっているからだと思います。

主人のエネルギーの源は、悔しさ、そして「何くそ」という感情でした。自分はこのままじゃいけないという気持ちが、あの人のエネルギーだったのです。そして、人と違うのは、それを必ず行動に移すことです。経営者の仲間の言葉に「行動こそ真実」というものがありますが、人は考えることはできますが、それをいかに行動に移せるか。主人は本当に行動力がありました。

例えば、この店を開く際、コンサルタントは失敗すると言いました。この場所は田舎だし、立地などの条件から無理だと。しかし、本人は「いいや、やってみます」と言って、なんとかやってみせました。それは、その情熱、パッションの勝利だったと言えます。

人付き合いの深さとコンプレックスの活用

主人は、とにかく人が好きでした。世話をやきすぎたり、余計なことをすることもありました。そういった人付き合いが非常に上手でした。一方人に騙されて借金を背負ってしまったりと、大変なこともありました。すぐに騙されてしまうところもありましたが、困っている人にはお金を出して助けることは好きでした。普通の人が躊躇するところでも、平気で行動することがあったのです。そういった人間的な深さがあり、その分、人付き合いが上手で、自然と人が集まってくるような人でした。そうした人間の繋がりが、事業を支える大きな力になっていたと思います。

取材担当者(石嵜)の感想

コンサルタントが「無理だ」と判断した場所でも、自身の情熱と行動力で成功に導いたというエピソードは、ビジネスにおける情熱の重要性を教えてくれます。また、「行動こそ真実」という言葉は、私たち学生が将来への不安に立ち向かう上で、立ち止まって考え続けるよりも、まず一歩踏み出すことの勇気をくれるように感じました。創業者がコンプレックスを力に変え、人間味あふれる経営で多くの従業員と地域に愛されていたという事実は、真のリーダーシップとは何かを考える上で非常に勉強になりました。

【株式会社おか半の今後の展望】

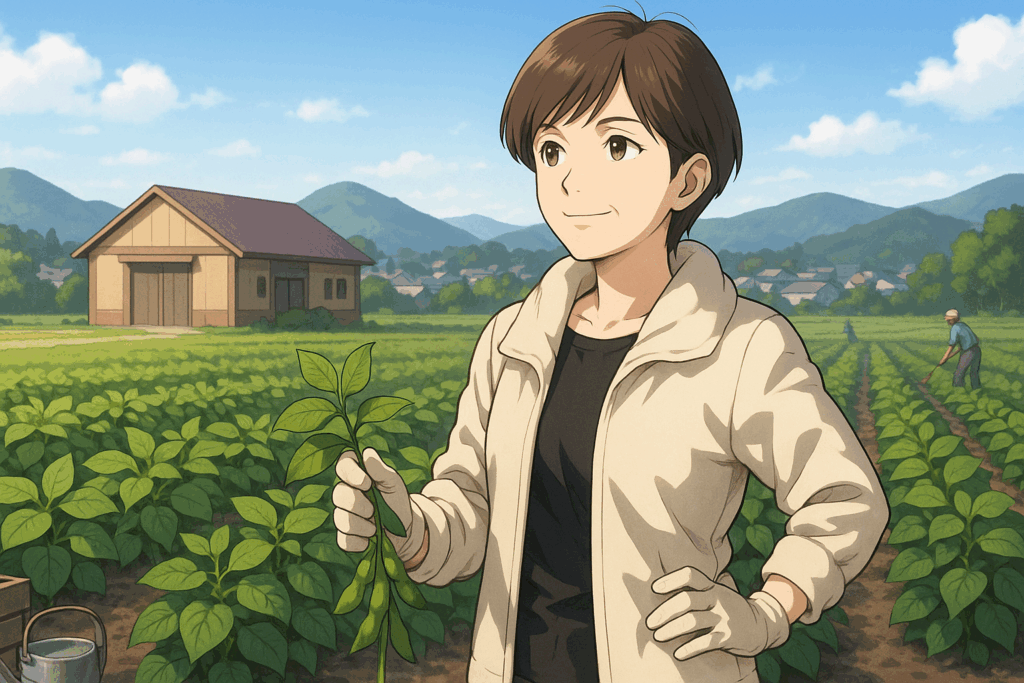

創業者から引き継いだ地域活性化の夢

主人が残したことは、道の駅のようなものを作りたいという夢でした。設計図などもあり、そこまで進めていました。熊野町のものを集めて、野菜を売ったりしたいと考えていました。特に町の特産品である黒大豆を復活させたいと願っていました。黒大豆は昔、生産が多く地域の特産でしたが、高齢化により生産力がほとんど減っている状況です。その黒大豆を復活させ、生産量を増やし、それを加工食品などにして熊野町を賑やかにしたいという思いがありました。その思いから、自分で知人から畑を借りて、今も黒大豆を本当に育てています。その黒大豆を使って、うちも豆ご飯や枝豆を提供できるようにしたいと考えていました。

雇用創出による若い労働力の流出防止

一企業として自社の利益を追求するだけでなく、その先に地域の発展を考えていました。やはり人口減少が大変な事態になるので、働く場を作ることで、若い労働力が流出しなくなる可能性を低くしたいと言っていました。町全体の観光や活性化に取り組むことで、町を盛り上げていきたいという思いがあったのです。

熊野町は山の上で、広島の中心部(宮島や平和公園)からも20kmくらいあり、インバウンドなどの観光客が行きにくいという苦しい状況にあります。筆が有名でミュージアムもありますが、山の上なので便が悪く、観光客を呼び込むのが難しいのが現状です。外から来てもらうには、その魅力や仕組みを店に作れるかどうかが勝負になってきます。

取材担当者(石嵜)の感想

道の駅の構想や黒大豆の復活といった具体的な計画に、創業者の方の地域に対する深い愛情と、事業を通じて地域課題を解決しようとする強い意志を感じました。地域を「幸せな町に」したいという目標のために、働く場(雇用)の創出を重視していたという視点は、地方創生とビジネスの繋がりを考える上で非常に重要だと感じました。私たち若者も、会社選びをする際に、その企業が地域や社会にどのような貢献をしようとしているのかを意識して見るべきだと強く思いました。

【岡崎様から学生へのメッセージ】

漠然とした不安を受け入れ、何か「やってみる」

今の若い子は若い子なりに、将来に対する不安を抱えていると思います。何を準備したらいいか、どうなるのだろうと悩んでいるでしょう。技術は発達して何でもできる時代になりましたが、漠然とした自分の能力や、自分がどうなるのかということに対して、本当に不安だらけだと感じています。

この漠然とした不安に対して、結局、何かやってみるしかないと思います。もちろん、最初から自分の好きなことをやれる人はいいですが、それが全員なわけではありません。好きなことが分からずに悩んでいる人もいるでしょう。

そうであれば、嫌なことでもやってみて、その中で「これが自分に向いているかな」とか、「これが好きだ」ということを探してみるのです。まず行動を起こして探すべきだと思います。

コンプレックスを力に変える行動力

例えば、大谷翔平選手もそうではないでしょうか。自分が好きなことを目指すことはできますが、彼はその代わり、幼いころから友達と遊ぶ時間やプライベートな時間を削って、時間や練習に全てを費やしています。それだけ集中して取り組んだからこそ、今、自分が思い通りのところに行けているのだと思います。

悔しさやコンプレックスをいい方向に伸ばせば、それは本当に力になります。主人もコンプレックスから始まりましたが、それをエネルギーに変えて成功しました。その悔しさや「何くそ」というエネルギーが大切です。そして、考えるだけでなく、それを行動に移すことです。

今の時代は、一つの会社にずっといなくてもいいのです。まずやってみて、何個も変えて、自分に合わないならできなくても、それでいいと思います。とりあえずどこかで働いてみて、自分の向いている道を見つけることが、今できる精一杯のことだと考えます。

取材担当者(石嵜)の感想

社長のメッセージは、将来への不安を抱える私たち学生にとって、非常に力強いエールだと感じました。「何かやってみるしかない」というシンプルな言葉に、行動力の重要性が凝縮されています。また、好きなことを実現している大谷選手も、相応の努力と時間を費やしているという例を聞き、目標達成には覚悟が必要だと再認識しました。一つの会社に固執せず、まずは行動して自分に合った道を探すというアドバイスは、現代の就職活動におけるミスマッチを防ぐ上で、私たちが持つべき柔軟な視点だと感じました。