有限会社やま奇人様は、1995年4月に個人経営としてスタートし、1998年に法人成り設立された福岡県八女市に本社を置く企業です。代表取締役の山本様が率いる当社は、「やま奇人 本店」「おごっつぉどこ牛たん」「黒豚屋ぶん福ちゃがま千葉店」「黒豚屋 凱 久留米店」といった居酒屋業態を展開し、幅広い居酒屋メニューからお肉料理、刺身の盛り合わせまで、多様な料理を提供しています。お客様が心ゆくまでくつろげる掘りごたつ席や個室を完備し、日常を特別な時間に変える居心地の良い空間を提供しています。また、飲食店のフランチャイズ加盟店の募集・指導や経営コンサルタント業務なども手掛けています。今回は、地域に愛される多彩な居酒屋業態の展開や、飲食を超えて経営コンサルティングまで手掛ける挑戦の背景、そして今後の展望について、代表取締役社長・山本様にじっくりとお話を伺いました。

<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>

【幼少期からの「働く喜び」と「商売の原点」】

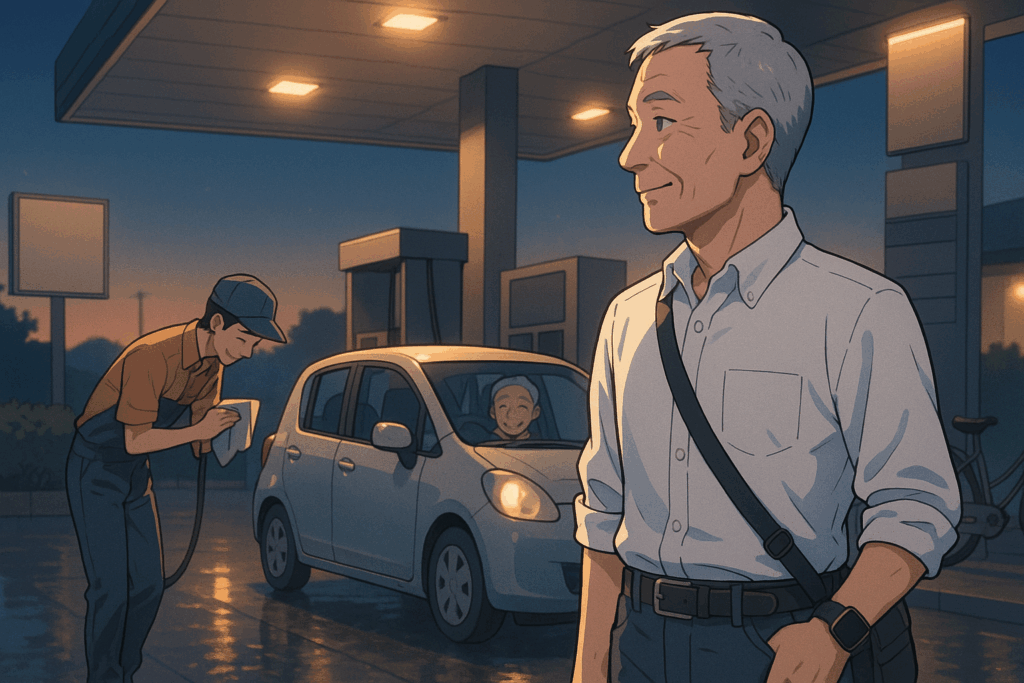

私の幼少期は、小学校4年生からアルバイト漬けの日々でした。牛乳配達や新聞配達、新聞集金などを通して、働くことの厳しさと同時に、自分で稼ぐ喜びを覚えました。高校に進学してからも、学校が終わればガソリンスタンドで、日曜日はゴルフ場でキャディのアルバイトに精を出していました。このような経験は、私にとって社会の仕組みや大人との付き合い方を学ぶ貴重な機会となりました。

進学先として「八女工業高等学校」を選んだのは、大学進学をせずとも良いという理由が一番でした。兄が大学で勉強している姿を見て、「学業生活よりもいち早く社会人になりたい」という思いが強かったのです。工業高校では、座学よりも実習に多くの時間が割かれ、実践的な学びが中心でした。私は元々、体を動かしながら学ぶことが好きだったため、この環境は非常に肌に合っていたと感じています。この高校での3年間、同じクラスの仲間と過ごした日々は、40年経った今でも深い絆として残っています。

高校時代のアルバイトでは、ガソリンスタンドの経営者から商売の哲学を学びました。特に印象的だったのは、「お客様を大切にすること」「儲けよりも繁盛を重視すること」という考え方です。目先の利益だけを追求するのではなく、お客様に喜んでいただき、結果として店が繁盛することが、長期的な成功に繋がるのだと教わりました。この時の学びは、現在の私の経営の根幹をなすものとなっています。

取材担当者(高橋)の感想

山本社長の幼少期からの行動力と、働くことへの真摯な姿勢に感銘を受けました。特に、高校時代にアルバイトを通じて経営者の考え方に触れ、それが現在の経営哲学の土台となっているというお話は、就職活動を控える私たち学生にとって、目の前の仕事にどう向き合うべきかを考える上で大きなヒントになります。早期の段階で社会と深く関わり、実践的な学びを得ることの重要性を改めて感じました。

【社会人としての転機と挑戦 ~挫折から掴んだ「商売の面白さ」~】

高校卒業後、私は大手工場に就職しました。しかし、入社してすぐに集団生活や寮生活、年功序列の中で仕事を覚えていくという環境に大きな挫折感を覚えました。わずか1週間で会社を辞めて実家に戻った際、当時の総務部長からは「1週間で辞めるようなら、どこに行っても通用しない」と厳しい言葉をいただきました。この言葉は、今でも私の心に深く刻まれていますが、当時の私は「そんなことはない」と自分を信じ、アルバイトとして再スタートを切りました。

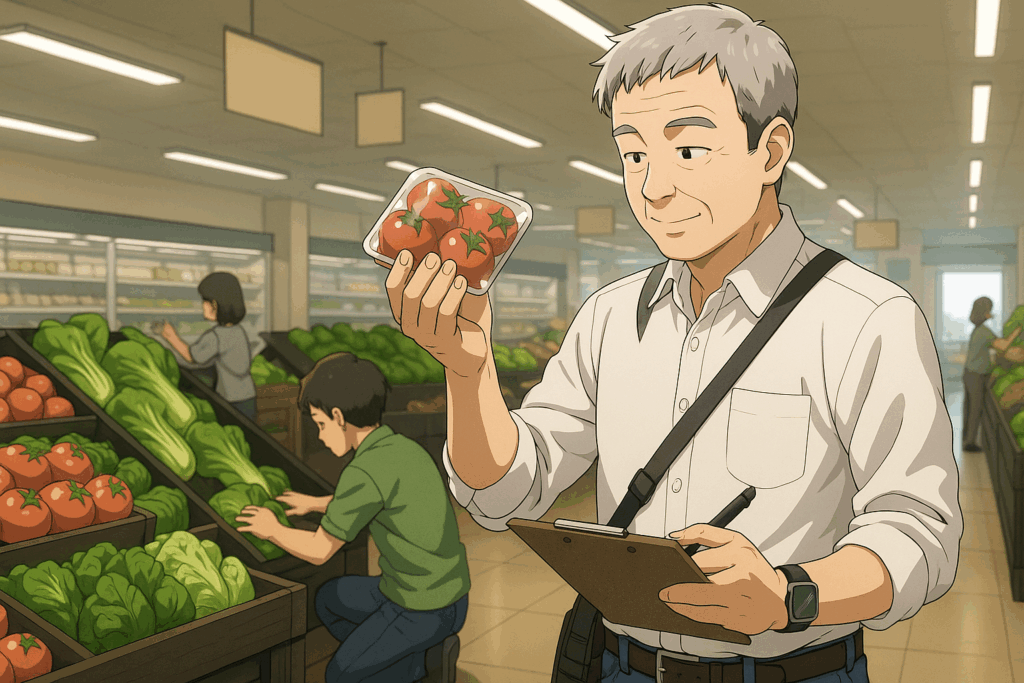

その後、地元のJA(農業協同組合)に採用され、10年間勤務しました。JAは金融から農薬肥料、ガソリンスタンド、農器具販売、そしてスーパーマーケットまで、多岐にわたる事業を展開する総合事業体でした。私は当初、配属されたスーパーマーケット事業に戸惑いを覚えましたが、一度辞めた経験から「今度は続けてみよう」と3年間は我慢して取り組みました。4年目頃からは、物を仕入れて売るという商売の面白さに目覚め、成果物、肉、魚など全ての部門で経験を積ませてもらいました。

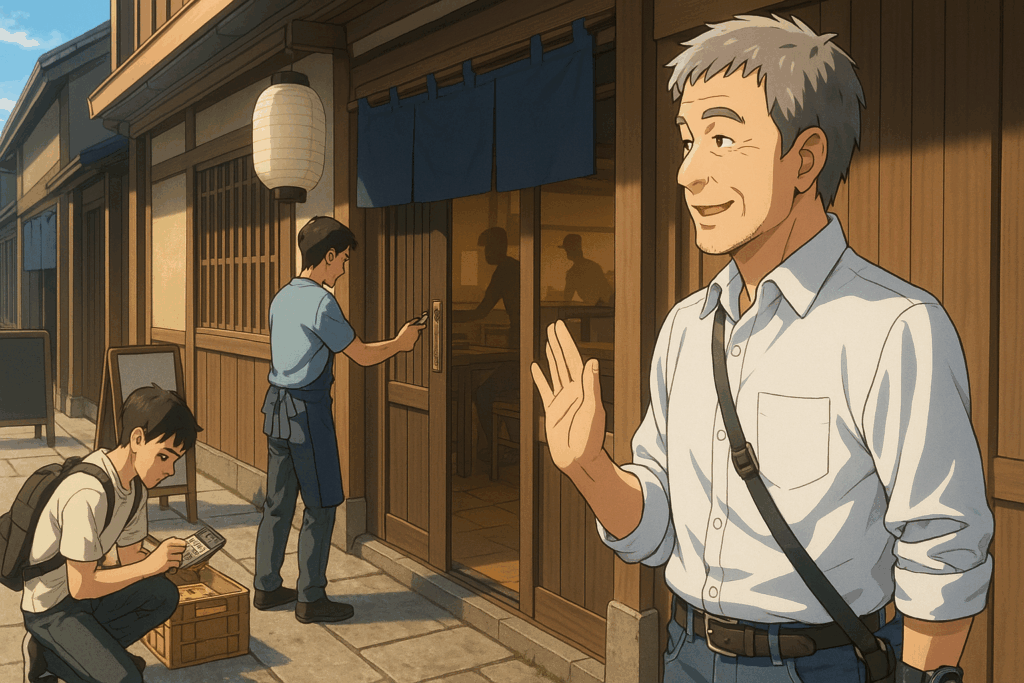

JAでの経験を通じて、「これならば自分で何かできるのではないか」という思いが芽生え始めました。そして、勤続10年を節目に、飲食店は決まってたものの、どのような業態での飲食店なのか決めないまま、会社を辞めることを決断しました。スーパーマーケットで「品物を作り、売る喜び」を体感していたため、商売そのものが面白いと感じていたのです。その後、貸店舗を探し、倉庫を古民家風にを改装して居酒屋をオープンしました。当時、その地域で珍しかった郊外型の居酒屋として注目を集め、開店から3年ほどは予約が取れないほどの繁盛店となりました。

取材担当者(高橋)の感想

大手企業での見切りを経験しながらも、それを乗り越え、JAでの幅広い経験を通じて商売の面白さを見出された山本社長の経緯は、非常に示唆に富んでいます。特に、一度の失敗で終わらせずに、次へと繋げる姿勢は、現代の若者にも必要なチャレンジ精神だと感じました。自身の適性を見極め、未経験の分野でも粘り強く学ぶことで、新たな可能性を切り開いていく社長の行動力は、私たち学生にとって「諦めないこと」の重要性を教えてくれます。

【「ファミリー経営」で築く強固な組織と事業承継の哲学】

お店が順調に成長する中、開業から3年目に法人化しました。個人事業主としてよりも、法人として事業を運営することで、税務や法的な側面から新たな視点が得られ、長期的な経営戦略を考える上で非常に有効だったと感じています。社長という立場になっても、私は常に謙虚な姿勢を心がけています。取引先から「社長」と呼ばれても、他従業員と変わらない態度で接することを意識しています。

当社の経営において最も大切にしているのは、従業員を「自分の子供」のように扱うという考え方です。厳しさの中にも家族のような温かさを持って接することで、従業員は自然と会社についてきてくれると信じています。この「ファミリー的」なアプローチが、正社員の離職率がほぼゼロという結果に繋がっているのだと思います。入社した社員は、最低でも10年以上勤務しており、これが当社の大きな強みであり、外部からの信用にも繋がっています。

さらに、従業員の成長を促すため、一人ひとりに責任あるポジションを与え、新たな店舗の立ち上げを任せることで、経営者感覚を養ってもらっています。また、10年以上前から労働組合に加盟しています。会社として組合費を負担し、労使が対立するのではなく、協力し合う関係を築いています。コロナ禍では、組合の全国的なネットワークを通じてギフト商品の受注を支援してもらうなど、組合の存在が大きな助けとなりました。地域貢献にも力を入れており、地域のスポーツクラブに協賛し、ユニフォームに会社のロゴを入れてもらう活動も行っています。これにより、地域の方々からは愛される店として、打ち上げなどで利用していただいています。

取材担当者(高橋)の感想

山本社長の「従業員を家族のように大切にする」という経営哲学は、Z世代の私たちが求める「心理的安全性」のある職場環境そのものだと感じました。離職率がほぼゼロという実績は、その哲学が実際に機能している証拠です。

労働組合との共存や、地域密着型の貢献活動など、単なる利益追求ではない「人」を中心とした経営は、就職先を選ぶ上で非常に魅力的なポイントです。経営者感覚を従業員に持たせるという育成方針も、個人の成長を支援する素晴らしい取り組みだと感じました。

【次世代への「事業承継」と「暖簾分け」という新たな挑戦】

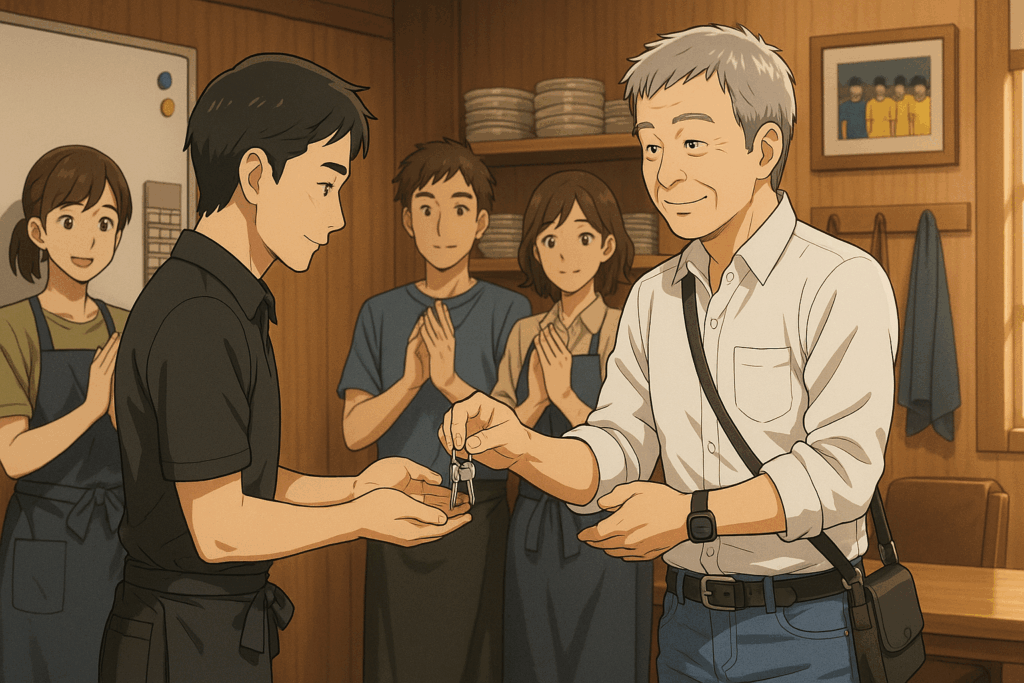

今年10月で60歳になる私は、65歳までには現場を離れることを目標にしています。その中で、従来のM&Aや親族への事業継承ではなく、長年会社を支えてきた従業員に事業を「分け与える」という、独自の事業承継を構想しています。私は、親が作った会社を子供が継ぐという形をあまり好みません。自分の努力ではなく継承されるケースが多いと感じているからです。

この構想の第一弾として、大学生からアルバイト勤務その後社員として10年以上勤務実績のある一人の従業員に、「黒豚屋 八女ひるよけ店」を譲渡しました。彼は会社を設立し、フランチャイズ形式で店舗を運営しています。当社からは材料を仕入れる仕組みです。これは単なるフランチャイズ展開ではなく、長年苦楽を共にしてきた従業員への「暖簾分け」であり、私の理念を引き継ぎながら、彼らが自身の経営者としての道を歩むための支援です。

今後も他の主要店舗についても、長年勤務してきた従業員がそれぞれ別会社を設立し、事業を引き継ぐ計画です。有限会社やま奇人としては「本家」として存在し続け、彼らの「核家族」を支える本部のような役割を担っていく予定です。現場から離れても、帳合い取引を生業として、彼らの成長を見守ることが私の夢です。将来的には、彼らがさらに事業を展開し、新しい「枝」を生み出していくことを期待しています。私の足あとが、彼らの事業の「発祥」として記憶され、手を合わせてもらえれば、それ以上の喜びはありません。

取材担当者(高橋)の感想

山本社長の事業承継に対する考え方は、まさに「愛と笑顔で日本を元気に」という精神が体現されていると感じました。M&Aや親族継承といった一般的な形にとらわれず、長年共に歩んできた従業員に事業を譲り渡すという「暖簾分け」の文化は、非常に温かく、サステナブルな経営モデルだと思います。

従業員一人ひとりの成長を促し、彼らが独立して活躍できる場を提供するという社長のビジョンは、私たち学生が将来のキャリアを考える上で、「誰と、どのような目的のために働くのか」を深く考えさせるきっかけとなります。

【「Z世代」という枠を超え、仕事に深い意味を見出そう】

現在の学生の皆さんへのメッセージとして伝えたいのは、「Z世代」という枠にとらわれず、仕事に主体的に向き合ってほしいということです。最近ではタイミーのような単発バイトサービスを利用する学生が多いですが、中には「この時間だけ働く」という割り切り方が強く、仕事の深い部分にまで関心を持たない人も見受けられます。

アルバイトであっても、単にお金を稼ぐためだけでなく、「このお店はなぜ利益が出ているのか」「どのような工夫で顧客を惹きつけているのか」といったことを考えながら仕事に取り組むことが重要です。たとえ短時間の仕事であっても、そこで得られる気づきや学びは、皆さんが社会に出てから必ず役立つ貴重な経験となります。仕事を通じて思考を深める習慣は、皆さんのキャリアを大きく豊かにするでしょう。

私たち大人の「昔話」が、若者には退屈に聞こえるかもしれません。しかし、過去の経験の中にも、現代に繋がる大切な教訓が隠されています。固定観念や世代の枠に縛られることなく、あらゆる情報から学びを得ようとする柔軟な姿勢を持ってください。そして、自分の可能性を信じ、積極的に挑戦し続けることで、きっと皆さんの「最高の未来」が拓かれるはずです。

取材担当者(高橋)の感想

山本社長からの学生へのメッセージは、私たちZ世代が陥りがちな「割り切り思考」への警鐘だと感じました。アルバイト一つにしても、ただ作業をこなすのではなく、その背景にあるビジネスの仕組みや顧客心理を考えることで、得られる学びの質が格段に上がるという指摘は、すぐに実践できる具体的なアドバイスです。私自身も、これからの活動において「なぜ」を深く掘り下げ、Z世代という枠を超えた視点を持つことを意識していきたいと思います。