紋別プリンスホテルは、北海道紋別市に位置し、オホーツク海に面しています。創業から36年が経過し、現在は地域の観光振興に貢献するリゾート型ホテルとして進化を続けています。紋別市内で唯一天然温泉を擁する大浴場が最大の魅力です。また、オホーツクの新鮮な魚介類、特にカニの刺身、ズワイガニのしゃぶしゃぶ鍋などの三大カニ料理を自慢としています。

<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>

【25歳での支配人就任と創業直後に直面した危機】

ホテルがオープンしたのは平成元年(1989年)2月です。当時、私は25歳か26歳でした。父がホテルを立ち上げ、私は支配人として着任しました。当初は客室70室のうち、65室がシングルという、小さなビジネスホテルとしてスタートしました。

ところが、オープンして間もなく、ホテルは大きな困難に直面しました。清掃のパートや夜勤者を除き、全従業員がほぼ一斉に辞めてしまいました。結果的に残ったのは10人程度でした。これは、当時の私に十分な力量がなく、皆に付いてきてもらえなかったからだと今では思っています。当時はまだ20代半ばの未熟な若者でした。

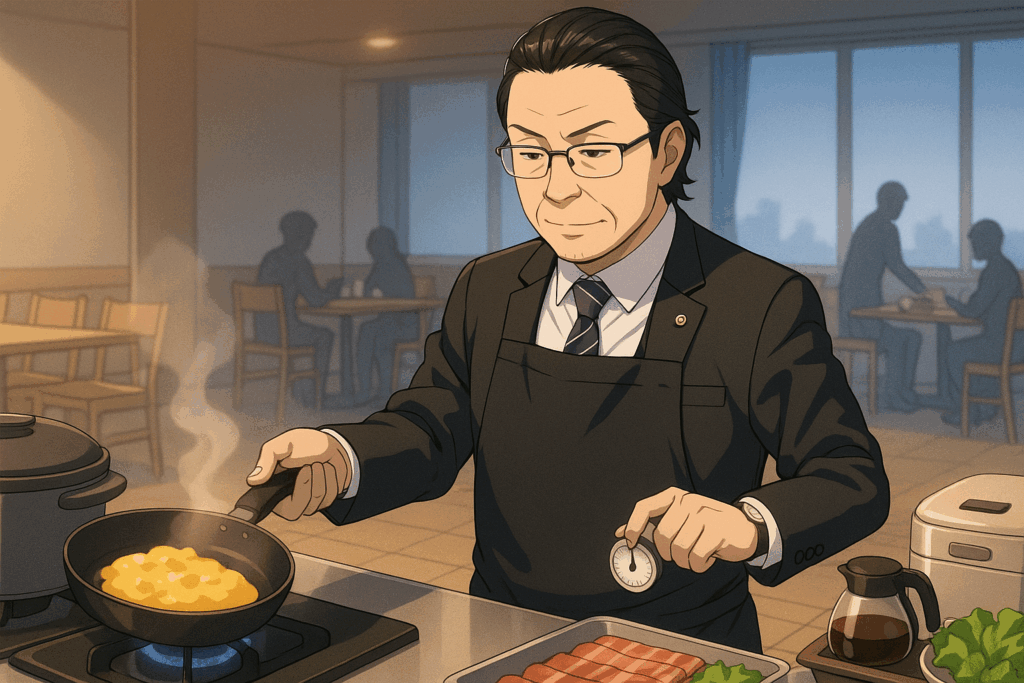

それでも、すでにお客様は50人ほど宿泊されていたため、会社を回す必要がありました。夕食の提供をストップし、宿泊と朝食だけの営業に切り替えました。朝食は、夜勤者が持ち場を離れられるまでの間に、私自身が調理しお客様に提供していました。文字通り、何でもやらなければならない状況でした。20代後半で迎えたこの経験が、経営者としての私の土台を築きました。

取材担当者(高橋)の感想

20代で突然、従業員が一斉に辞めるという前代未聞の状況に直面しながらも、すぐに現場に入り、自ら朝食を作り、事業を維持しようとした行動力と覚悟に心を打たれました。社長ご自身が、もともと川魚料理の料理人をされていたという経歴が、この苦境を乗り越えるための実働力となったのかもしれないと感じました。

【紋別唯一の天然温泉掘削とカニ料理による独自性の確立】

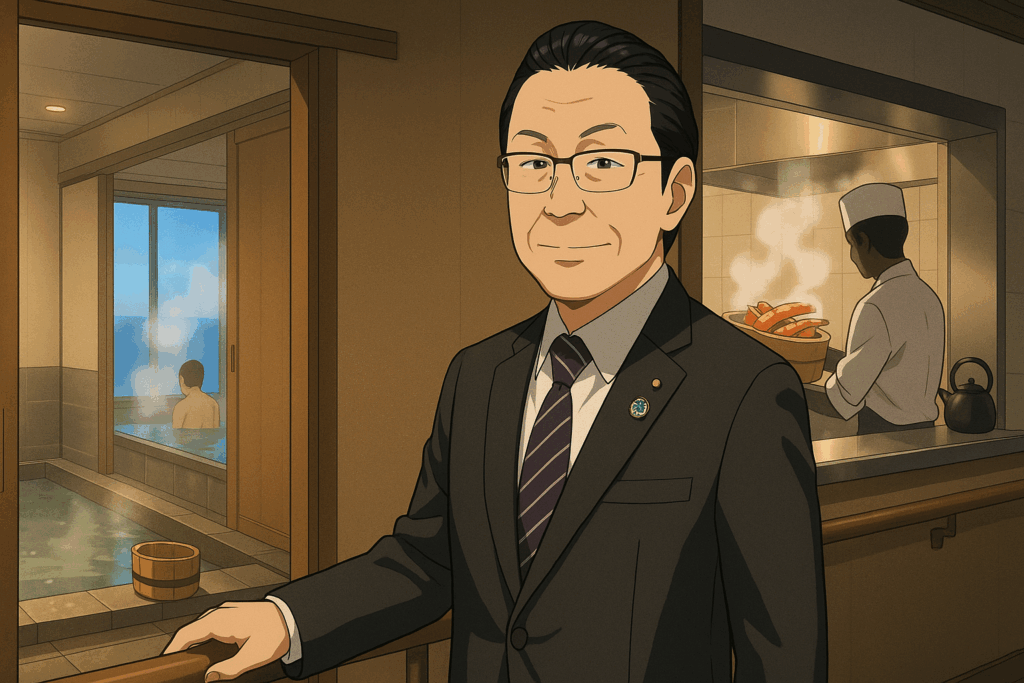

創業からしばらくはビジネスホテルとして運営していましたが、父(会長)の「ホテルには温泉が必要だ」という強い考えが大きな転機となりました。当時、紋別では温泉が出ないと言われていましたが、私たちはボーリングに挑戦しました。この掘削作業は予想以上に難航しました。紋別は粘土質でドリルが回らなかったり、時には非常に硬い岩盤に阻まれたりしました。硬い岩盤を掘るためのダイヤモンドドリルが1週間で破損することもありました。当初4カ月の予定だった工事は、結果的に1年を要しました。

平成8年(1996年)春ごろに温泉が湧出し、平成10年(1998年)3月に3期工事を終えて現在の姿に近づきました。温泉を導入したことで、客室構成もツインや和室を増やし、本格的に観光客も取り込む方針へと変わりました。現在、紋別市内で天然温泉を持つホテルは私たちだけです。温泉を掘り当てたことが、私たちの揺るぎない魅力の一つになったと確信しています。

もう一つの当ホテルの強みは、カニ料理です。ホテルに入る前、私は調理師をしており、ウナギやドジョウといった川魚料理を手掛けていました。しかし、私は昔からオホーツクの海産物の美味しさを活かした活ガニ(生きたままのカニ)料理をぜひやりたいと考えていました。オープンの約1年前から、カニ料理店や旅館を回って出し方を学び、自宅で試作品を作って練習していました。

名物料理の一つはズワイガニのしゃぶしゃぶ鍋です。また、料理長を務める弟が発案してくれたのが、茹でずに蒸す「カニのせいろ蒸し」です。茹でる際には強い塩味が必要になることが多いですが、蒸すことで、カニ本来の自然な甘みを感じていただけます。お客様により甘みを明瞭に感じてもらえるよう工夫を凝らしています。

取材担当者(高橋)の感想

【資金繰りの困難と未曽有のコロナ禍:度重なる危機を乗り越えた継続の力】

平成5年・平成10年にかけて度重なる増築を行ったため、当時の資金繰りは非常に厳しい時期がありました。このままでは会社が潰れるのではないかと危惧したこともありました。そこで、専門家の指導のもと、銀行借入金のリスケジュール(返済計画の変更)や、財務体質の健全化に尽力しました。当時は「まずは借金を減らす」ことを最優先とし、ある程度の目標額に達するまでは、増設やリニューアルといったホテルに手をかける施策を一切行わないと決めていました。

手をかけない期間が長くなった結果、平成25年頃から建物が古くなり、インターネット上の評価も下がり始めました。このままではいけないと判断し、負債が減ったタイミングを見計らい、平成29年から1年かけて大規模なリニューアルを断行しました。

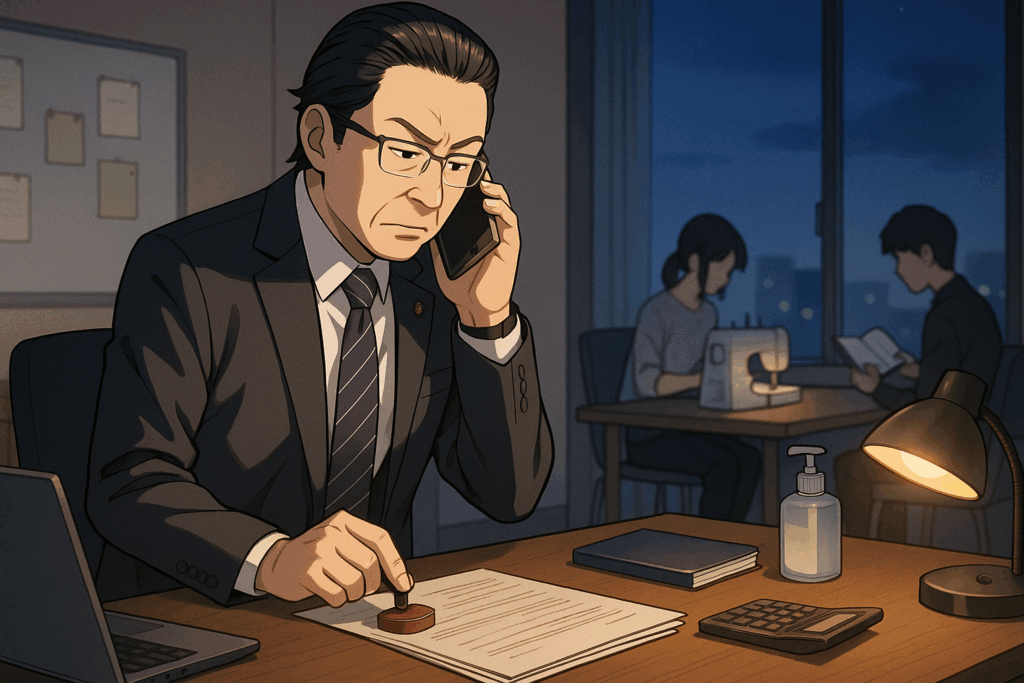

評価が戻り始めた矢先、ホテルが直面した最大の危機がコロナ禍です。知事の緊急事態宣言によって予約が一気にキャンセルとなり、3月はほぼ稼働がゼロとなりました。4月の給料を従業員に払えなくなることを危惧し、直ちに金融機関から借りられるものはすべて借りるという迅速な資金調達を行いました。通常なら1カ月かかる手続きを、異例の速さで進めました。

休業期間中も、従業員のメンタルケアと成長が必要だと考えました。読書感想文コンクールを実施したり、当時不足していたマスクを従業員みんなでミシンを借りて製作したりと、やれることはすべて実行し会社を存続させました。36年経営を続けているといろいろなことがありますが、コロナは今までにない危機でした。それでも、会社を潰すわけにはいかないという責任感から、常に最悪を想定し、行動し続けました。

取材担当者(高橋)の感想

資金繰りの困難や建物の老朽化、そして未曾有のパンデミックと、次々に襲いかかる危機に、逃げずに立ち向かい続けた社長の継続の力が会社の歴史を作ったのだと感じました。特にコロナ禍での、給料支払いに対する強い責任感と、休業中も従業員に読書コンクールなどの「場」を提供し続けた姿勢は、若手社員にとって学びの多いエピソードだと思います。

【若者の活躍を促す「逆ピラミッド型組織」への変革】

ホテル経営を始めた当初、私はワンマン経営で、トップダウン式の組織でした。しかし、このやり方がいつまでも通用するわけではないと感じました。7〜8年ほど前から組織を変え始め、特にこの3年ほどは、従来のピラミッド型組織を「逆ピラミッド型組織」へと変える取り組みを進めています。

この組織改革の目的は、現場の知見を吸い上げるボトムアップの組織を実現することです。お客様から最も遠い場所にいる私が意思決定をするのは適切ではないと考えています。現場にいる若い人たちが、お客様とのやり取りの中で得た知見をもとに、「こんなふうにしたらいいのではないか」という提案を出すべきだと考えています。

組織の上層部(上司)の役割は、現場の若い人たちが考え、行動したことをバックアップできる環境を作ることです。若い人たちが活躍し、自分たちの考えで行動できる会社を目指しています。これは物理的な環境だけでなく、心理的な環境を整えることも重要だと考えています。

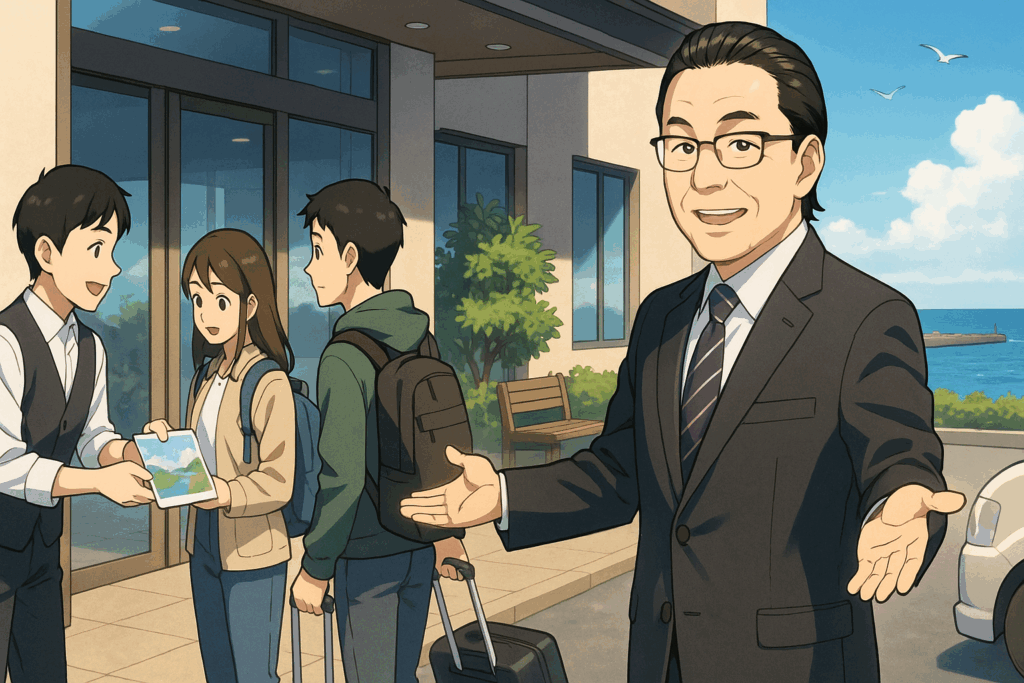

最終的に、ホテルは地域経済を盛り上げる「観光のゲートウェイ(玄関口)」としての役割を果たすべきだと考えています。紋別は観光地としてはまだまだこれから成長していく町です。私たちは、ホテルを単なる宿泊の手段として提供するだけでなく、情報発信などを通じて紋別という地域の一員として盛り立てていきます。若い人たちがボトムアップで活躍できる組織にすることで、この地域貢献の力も増すと信じています。私たちは紋別という街があってこそのホテルであり、貢献していきたいという強い思いを持っています。

取材担当(高橋)の感想

創業から長年トップとして走り続けた社長が、自身の経営スタイルを謙虚に見つめ直し、社員の成長のために逆ピラミッド型組織を目指すという変革の熱意に感銘を受けました。お客様に最も近い現場の意見を吸い上げようとするボトムアップの考え方は、まさに若手社員がやりがいをもって働ける環境そのものだと感じます。林社長の語る**「紋別を盛り上げたい」**という強い地域貢献の思いも、こうした組織体制の中で若い世代に受け継がれていくのだろうと思います。