有限会社はるひ福祉サービス様は、1999年3月に訪問介護事業として設立され、2000年の介護保険制度導入と共に指定訪問介護事業所となりました。 「小さくても春の陽射しのような暖かい介護を届けたい」という思いから「はるひ」と命名されました。 現在はグループホーム事業に特化して運営しており、利用者が暮らしの喜びと自信を感じられるよう、利用者主体の視点で日々の生活を支援しています。 家庭的な環境で共同生活を送り、居場所を見つけることを大切にし、「暮らしのリハビリ」に重点を置いています。今回は、家庭的な温もりと「暮らしのリハビリ」を大切にする姿勢、そして利用者一人ひとりの尊厳に寄り添う未来への展望について、代表取締役社長 岡屋 房枝様にじっくりとお話を伺いました。

<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>

【常識に囚われない介護理念】

認知症の方への介護では、一般的な「常識」に囚われない姿勢が重要です。認知症の方の行動は常識では測れないことが多く、常識にとらわれる人ほど対応に戸惑いがちです。例えば、お皿を下駄箱にしまう利用者の方がいた場合、私たちはそれを、その方が「大切なものだからどうにかしたい」という思いの表れだと解釈します。大切なものを靴のように扱うという心理が背景にあるのです。

職員は利用者の行動の背景にある心理を読み解き、「ありがとうございます」と受け止めます。これは、心理学で学んだ「常識を括弧に入れる」アプローチに通じています。例えば、「人を殺したい」という相談に対し、否定せず「なぜそう思うのか」と背景を聞く姿勢が重要であると、カウンセリングで学んだことです。介護ではユーモアも不可欠であり、利用者の人格を否定せず、明るい雰囲気を作る上で大切にしています。

組織運営では、フラットな関係性を重視しています。トップダウンではなく、私自身も現場に出て、職員全員が平等な文化を築いています。職員は冗談を言い合える和やかな環境で、ストレスを抱えにくいよう心がけています。これにより職員に心の余裕が生まれ、利用者への温かく画一的ではない対応に繋がります。職員の個性を尊重し、精神的なゆとりを持たせることが、私たちの考える職場環境の魅力です。

取材担当者(高橋)の感想

介護の仕事に対して抱いていたこれまでのイメージが、岡屋様の言葉によって完全に覆されました。特に、認知症の方へのアプローチにおける「常識を括弧に入れる」という考え方や、心の余裕を持ってユーモアで接する姿勢は、人としての在り方を深く考えさせられます。利用者の「存在意義」を尊重し、彼らに役割を与えることの重要性についても、多くの学びがありました。

【「暮らし」を通じた日本文化の継承】

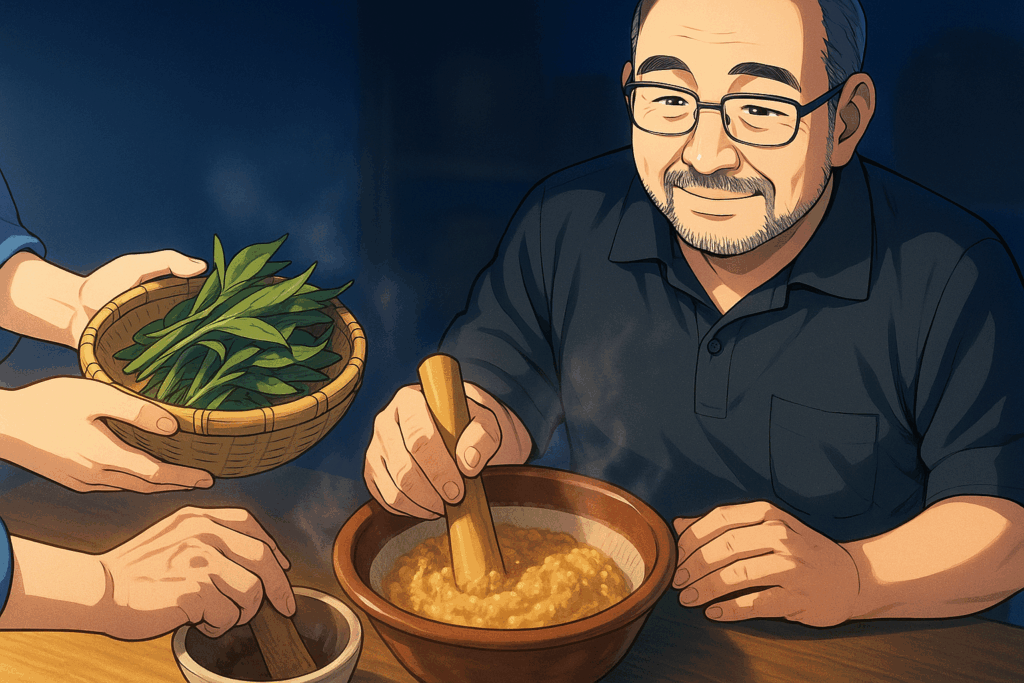

私たちは介護を単なる身体的介助の手段ではなく、利用者の人生を豊かにし、彼らが培ってきた日本の文化を次世代に伝える目的で行っています。野草や山菜、旬の魚を使った郷土料理など、失われつつある昔ながらの生活の知恵や伝統に危機感を抱いています。和食の素晴らしさが世界で評価される今、私たちがこれらの文化を引き継ぐ重要性を感じています。

入居者の方々の知識や技術は「生きた資料」です。醤油作りや味噌作りなどを共に体験することで、若い世代が日本の文化に触れ、尊敬の念を抱く機会が生まれます。これは和食の価値を再認識し、国内外に発信する活動に繋がると考えます。介護は単なるレクリエーションではありません。利用者が人生で親しんだ「生活」自体をリハビリと捉え、料理や掃除、洗濯などを一緒に行うことで、利用者は「役割」と「存在意義」を感じ、ここを「終の棲家」として安心できるのです。家庭で大人が塗り絵をしないのと同じように、画一的な活動ではなく、彼らが人生で培った知恵や技術を活かせる機会を提供することで、存在意義が高まります。

究極の和食は野草や山菜であり、その原点は千利休がまとめた一汁三菜にあると言われています。海外では刺身や卵かけご飯のように生で食べる文化は一般的ではありません。文化によって常識は異なり、自分の常識を他者に押し付けることは間違いですが、今やこれらの和食も海外の人々から広く受け入れられるようになっています。このような国際的な視点を持つことで、日本人が自信を取り戻し、先人たちの文化の価値を再認識するきっかけになると信じています。

取材担当者(高橋)の感想

介護が単なる身体的な介助に留まらず、日本の豊かな生活文化を次世代に繋ぐための「手段」であるという考えに感銘を受けました。特に、塗り絵のような画一的な活動ではなく、利用者様が人生で培ってきた知恵や技術を活かす機会を提供することで、真に生きがいを感じられるという視点は、介護の可能性を大きく広げるものだと感じました。

【国際的な視点と多様性の尊重】

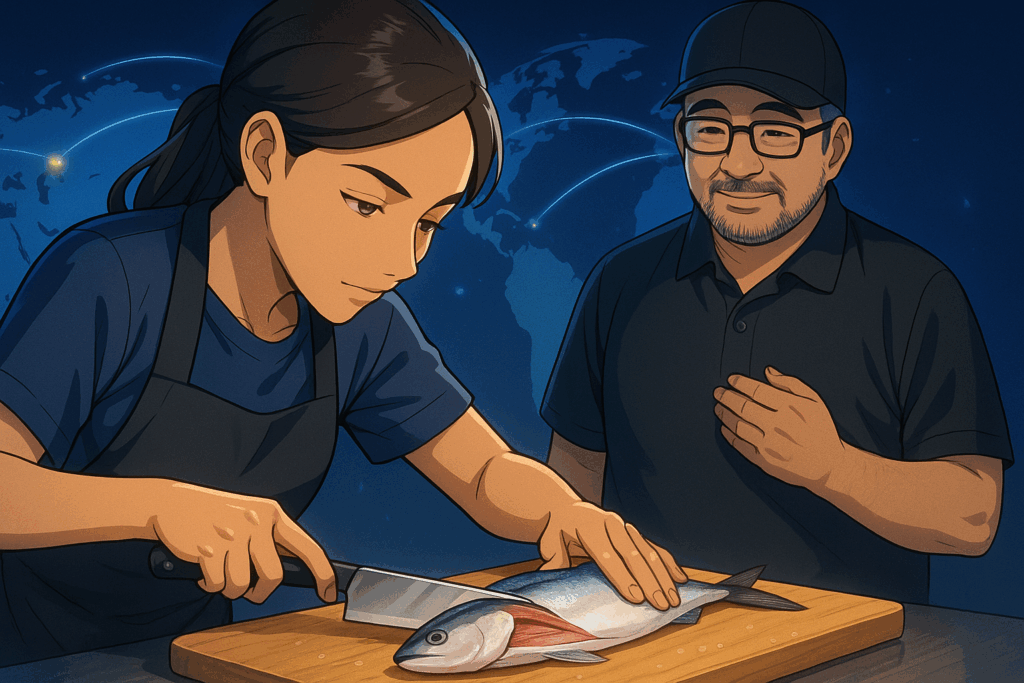

日本社会、特に介護業界には、単一民族ゆえの「多様性への弱さ」があると認識しています。この課題に対し、私たちはインドネシアからの技能実習生を積極的に受け入れています。彼女たちは非常に能力が高く、日本人職員もその仕事ぶりに驚くほどです。元々日本のお家芸とも言える魚を三枚におろす作業など、同世代の日本人にはできないこともこなせる場合があります。

私自身の海外留学経験も、多様性への理解に大きく影響しました。留学中、他国の友人が自国に誇りを持ち、国のために働きたいと語る姿に触れ、「何のために働くのか」という社会貢献への意識が深まりました。海外で評価されている日本の文化を誇りに思い発信することで、日本人が自信を取り戻せるのではないかと考えます。

介護現場に外国人の視点を取り入れることは、日本人の常識を相対化し、新たな気づきをもたらします。自分の常識を他者に押し付けるのは間違いであり、国際的な視点を持つことで、日本人が自信を取り戻し、先人たちの文化の価値を再認識するきっかけになると信じています。

取材担当者(高橋)の感想

海外からの人材を受け入れ、その能力を高く評価する岡屋様の姿勢は、日本の労働市場、特に人手不足が叫ばれる介護業界において、非常に重要な示唆を与えていると感じました。岡屋様の海外経験が、単なる事業の拡大だけでなく、日本の文化に対する深い誇りと社会貢献への強い意識に繋がっている点も、非常に魅力的です。

【職員の働きがいと心の余裕を育む職場環境】

質の高いサービス提供には、職員の心の余裕が不可欠です。そのため、職員が冗談を言い合い、和やかな雰囲気で働けるよう、ストレスを抱えにくい環境づくりに力を入れています。利用者だけでなく職員の個性も尊重し、トップダウンではない組織運営を徹底しています。これにより職員は自律的に働き、高い定着率を実現しています。良好な職場環境は、利用者家族からの紹介にも繋がっています。

私たちは向精神薬を極力使用しない方針です。薬に頼らず、利用者の人格を尊重し、役割を与えることで、穏やかに生活できる環境を築いています。一部の例外を除き、18人中16人が向精神薬を服用していません。これは他の施設には珍しく、見学者からは「なぜこんなに笑顔で穏やかなのか」と驚かれます。職員にとっても大きな働きがいとなっています。

「何のために働くのか」という問いを常に持ち、単なる金銭的な報酬だけでなく、社会貢献としての意義を重視しています。私たちは介護を単なるレクリエーションではなく、利用者の生活を豊かにし、日本の文化を次世代に伝える手段と考えています。日々の業務において、期待を超えるサービス提供を心がけ、利用者やその家族、そして職員自身が誇りを持てるような職場環境を追求しています。

取材担当者(高橋)の感想

職員の心の余裕を重視し、フラットな組織で個性を尊重する社風が、利用者だけでなく職員自身の幸福にも繋がっていると感じました。介護業界では人手不足や負担の大きさが課題となる中で、岡屋様の会社が実践している薬に頼らない介護や、利用者様・職員様双方の「存在意義」を大切にする取り組みは、働きがいのある職場を求める就活生にとって大きな魅力となるでしょう。