奈良県桜井市に本社を構える有限会社コーナーは、昭和48年(1973年)創業の老舗企業です。委託給食、そしてお弁当の仕出しを中心に、地域社会の「食」を支えています。会社理念として「人財第一主義」を掲げ、従業員を会社の財産と捉え、彼らの成長と安心、そして楽しみを追求する経営を目指しています。今回は、代表取締役の川口陽平社長に、その経営にかける思いを伺いました。今回は、「人財第一主義」という理念のもと、地域に根ざした食の提供を続けてきた有限会社コーナーの歩みと、従業員と共に未来を築いていく代表取締役社長 川口様の想いに、じっくりと耳を傾けました。

<聞き手=石嵜渉(学生団体GOAT編集部)>

【今までの経緯・背景】

私の父が1973年に会社を創業しました。当初は自宅兼店舗のような形で喫茶店を営んでおり、その延長で近隣の会社へ昼食の出前をするようになったのが、今の事業の始まりです。時代の流れで喫茶店の経営が難しくなるにつれて、お弁当の配達が事業の主軸となっていきました。その後、社員食堂や学校の食堂の運営も手掛けるようになり、特に縁があったのが保育園の給食委託業務です。今では、売上の約2/3が保育園や学校の給食、残りの1/3が企業向けのお弁当となっています。

私はこのような家業の環境で育ちました。小学校低学年の頃から、家族が営む仕事に漠然とした興味がありました。そのような環境で育ったためか、幼少の頃より料理や調理には興味がありました。中学生になる頃には家族だけで営んでいた事業が、法人に移行し、ただ調理ができるだけでは会社を経営できないと気づき、経営の勉強が必要だと考えるようになりました。そのため、調理師の専門学校へ進むことも検討しましたが、大学に進み経営や商学を専攻することにしたのです。

大学に入学するまでは実家を継ぐことを目標に考えていましたが、大学で学ぶうちに世界が広がり、当時のIT企業の勃興や学生ベンチャーの動きに触れて、自分の可能性をもっと試したいという思いが強まりました。特に、経営戦略論を学ぶ中で出会ったコリンズ氏の「ビジョナリーカンパニー」という本に感銘を受けました。この本がきっかけで、理念を重視し、それを実現する「理念的な経営」こそ私が本当にやりたいことだと確信したのです。

卒業後は経営コンサルティング会社に入社し、約2年間勤務しました。その後、別のコンサルティング会社を経て、大阪で焼き鳥店を複数展開する会社に入社しました。大学、社会人と机上の経営理論ばかりを経験していましたので、果たして自分の経営に関するスキルは現場で通用するのか?という自信のなさがあり、備わっていないのなら実際に現場で成果を出す力を身につけないといけない、と考え、そこでは本当に一から店舗運営を学び、不採算店の改善、最終的には複数店舗のマネージャーを務めました。社内独立制度を利用して、奈良で自分の焼き鳥店を出そうと準備を進めている矢先、父から家業への誘いがありました。

当時は、それまで学んできた知識、焼き鳥店で実際に実績を上げた事実、チャレンジしたい事業の3つが揃っており、家業に入るかで悩みました。しかし、焼き鳥屋はいつでもできる、と考え、まずは家業に入り、調理や営業をゼロから学び直しました。そして、33歳で社長に就任し、入社時は赤字で債務超過状態でしたが、それも克服し、現在で10年目になります。私自身の経営観は、幼少期に喫茶店が遊び場であり、当時の従業員の方々に育ててもらったという経験に深く根ざしています。日本的な経営環境の中で、皆が楽しく仲良く仕事をしている環境が自分にとって最も快適であることに気づきました。

取材担当(石嵜)の感想

川口社長のこれまでの道のりを伺い、まずその多様な経験に驚きました。喫茶店から始まり、焼き鳥店でのマネージャー経験、そして家業を継ぐ決断。特に、大学で経営を学び、「ビジョナリーカンパニー」に出会ってから、ご自身の可能性を追求し、理念的な経営を目指すという考えに至った点は、私も学生として大変学びになりました。

単に家業を継ぐだけでなく、自らの意思でその可能性を広げようとされた姿勢に感銘を受けました。また、幼少期の経験が現在の経営観に繋がっているというお話は、個人のバックグラウンドが経営哲学に与える影響の大きさを感じさせました。

【事業・業界について】

現在、当社は大きく分けて二つの事業を柱としています。一つは、企業向けの昼食弁当の製造・配達事業。もう一つが、保育園の給食委託事業です。奈良県内に約30箇所の保育園の給食業務を受託しており、各園に3〜4名のスタッフが必要です。従業員数は、社員が20名弱、パートさんが100名から140名程度という規模感です。

今、どの業界でも人手不足が深刻であり、採用は非常に難しい状況です。10年前であれば募集を出せば複数名の応募がありましたが、今はなかなか応募が来ません。そのため、私たちは応募者の数を増やすことよりも、来てくれた人が確実に定着し、長く働いてくれることを重視しています。

幸いなことに、当社の離職率は比較的低く、長く働き続けてくれる従業員が多いのが強みです。これは、個々人の働きやすさを考慮し、状況に合わせて対応している結果だと感じています。働いてくださる方それぞれが何に重きをおいて仕事しているのか?生存欲求か?所属意識なのか?承認欲求?自己実現の欲求なのか?それぞれと会話するなか個々人のニーズを探りながら満たすよう意識しています。

私は、無理に売上を伸ばすことを目標にはしていません。人手不足に困ってまで事業を拡大する必要はないと考えているからです。売上目標に縛られると従業員もしんどくなりますし、無理な拡大は人材の確保も難しくなります。だから、無理をして売上を取りに行くことはしない方針です。

企業にとって売上が増えることが成長ではないと考えています。売上よりも、自社の理念の実現に一歩でも近付くことこそが成長であり、従業員満足度の向上を最優先に考えています。従業員が心地よく働ける環境を整えることの方が重要だと考えているのです。結果的に、この10年間は増収を続けていますが、これは無理に拡大しようとせず、従業員を大切にする経営の結果かもしれません。

取材担当(石嵜)の感想

今の時代、多くの企業が売上拡大や市場シェアを追求する中で、川口社長が「従業員満足度」を最優先に考え、無理な売上目標を追わないというお話は、非常に新鮮で心に響きました。

人手不足が深刻な現代において、従業員一人ひとりが長く快適に働ける環境を重視する姿勢は、学生の私にとっても理想的な働き方を考える上で大切な視点だと感じました。数字だけでなく、人を大切にする経営に、企業の真の強さがあるのだと改めて認識しました。

【今後の展望】

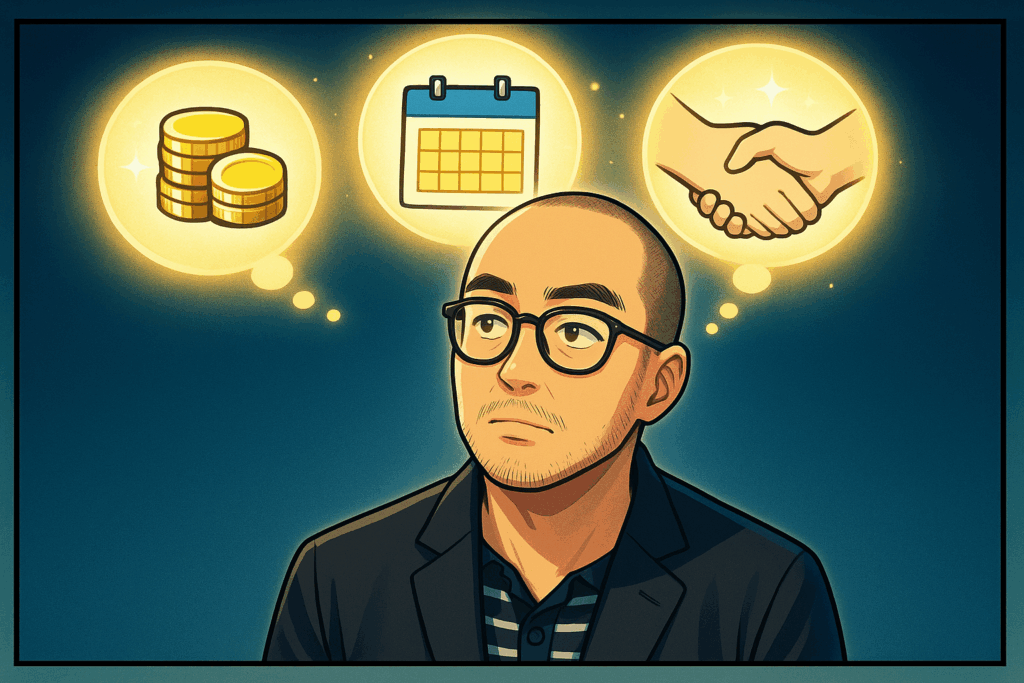

私が会社としてずっと目指しているのは、私を含め、働いている全員の「従業員満足度」を高めることです。その具体的な要素として、私は「経済的な自由」「時間的な自由」「精神的な自由」の3つの自由を、できる限り高い次元で実現したいと考えています。経済的な自由は給与やお金に関わること、時間的な自由は休日や柔軟な働き方、そして精神的な自由は、会社が地域に貢献し尊敬される存在であることや、従業員同士の人間関係の良さ、ご家族からの応援などを指します。

私たちがいる給食業界は、他の業界と比べて自由度が低い部分もあるかもしれませんが、その中でも相対的に平均よりも少しでも良い状態を目指しています。そのために必要であれば、売上を追求することもありますし、利益を確保することにも力を入れます。事業の再構築や選択と集中といった、あらゆる手段を講じることも厭いません。事業の拡大や強化は、あくまでこの3つの自由を実現するための「手段」であると考えているのです。

極端に言えば、私自身は必ずしも「お弁当屋さん」や「保育園の給食事業」に強く囚われているわけではありません。お客様に喜んでいただくこと、美味しいものを提供することに価値は感じますが、それ以上に、従業員の皆さんが楽しく、満足して働いてくれることの方が私にとっては「プライスレス」です。もし、従業員に十分な給与を支払い、福利厚生を充実させるために、例えば会社の利益を仮想通貨など本業以外に投資するようなことも選択肢になり得るとさえ考えています。しかし、給食事業が好きで入社してくれる従業員も大勢いるので、本業にて彼らの満足を満たすことも大切だと考えています。

取材担当(石嵜)の感想

川口社長が掲げる「時間的、経済的、精神的な自由」という3つの自由は、働く上での究極の目標だと感じました。特に、会社が地域社会に貢献し、尊敬される存在になるという「精神的な自由」の追求は、単なる利益追求ではない、より高次の経営理念だと思います。給食事業という枠にとらわれず、従業員の幸福を最優先する姿勢は、未来のキャリアを考える私たち学生にとって、企業選びの重要な基準になるのではないでしょうか。

【理念を掲げた経緯】

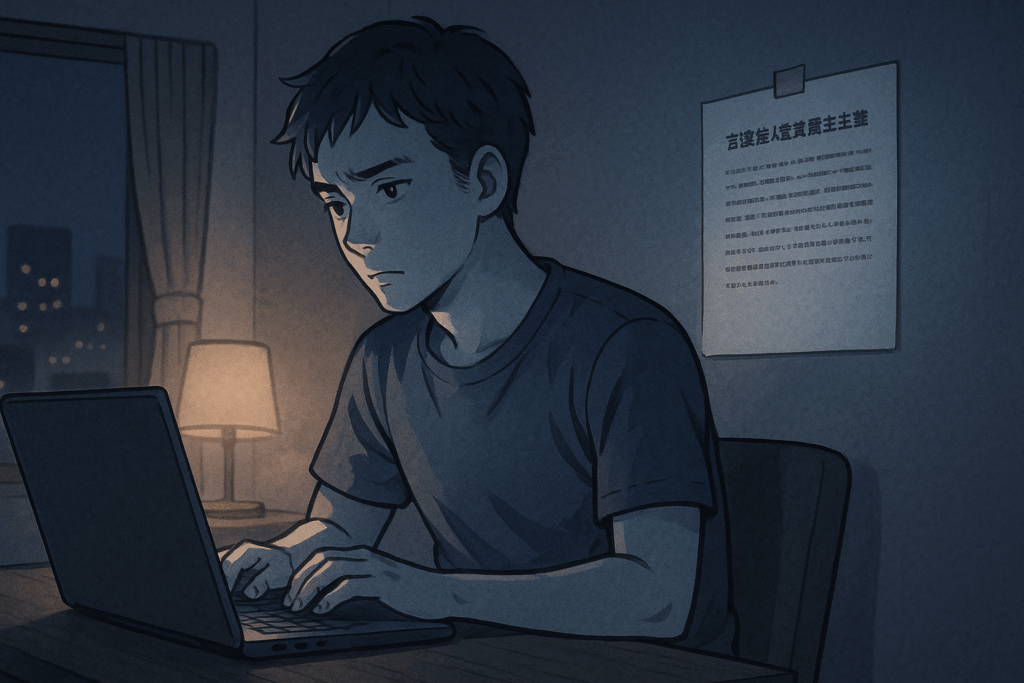

社会人3年目、ちょうど2社目の経営コンサルティング会社の時代に大きな挫折を経験しました。そこは学生時代の教授が経営されていた数名の会社だったのですが、私個人の業績が全く達成できず、社長からも上司からも認められず、そのような状況が数か月続いた何をやってもうまくいかない、かといってコンサルで独立できる能力も人脈もない八方塞の状況でした。

しかし将来は自ら事業をしたいという目標だけはあり、今は能力も人脈もないが「もし将来、会社を起業するならどのような経営理念を掲げるのか?」「理念だけは今からでも作れるぞ」「どんなビジネスで企業するかは未定だが、どのような理念の会社を経営したいかか自分の心に明確にある」「明文化してみよう」という思いから、当時(25歳くらいかと)、事業は未定でしたが理念をワードで作り、ワンルームマンションの部屋にA4で印刷したものを掲示し、つらいことがあっても将来そのような組織に身を置けることを楽しみに辛さを乗り越えたのが現在の理念の誕生の経緯です。

その後、当時作成した理念を当時のコーナーの社長(現在の会長)に見せたところ、「自らの考えとも同じ、そのまま経営理念として使いたい」という話になり、私が了承したことにより、現在、弊社の理念となりました。なので文章表現も25歳当時に私が作成したままであり、長く理屈っぽい文章ですが「人財第一主義」という思いに変わりはありません。

取材担当者(石嵜)の感想

「理念は苦しいときこそ自分を支えるものだ」と強く感じました。

社長が業績を出せず、八方塞がりだった時期に「将来、どんな会社をつくりたいか」という問いに向き合い、自分の理念を言葉にされたエピソードに心を打たれました。その理念が今の会社全体の指針になっていることに、言葉の力の大きさと、信念を持ち続けることの尊さを実感しました。

私自身も、今のうちから「どんな想いを大切にしたいか」を考えていきたいと思います。

【学生へのメッセージ】

学生の皆さん、特に20代の方々へのアドバイスですが、まず「将来何をやりたいのか」を見つけることが非常に重要だと考えています。もし現時点で明確な目標がないのであれば、大学の4年間をかけてそれを見つけることに時間を費やすのも良いでしょう。もちろん、すでにやりたいことが決まっている人もいるでしょうから、その場合は現状を振り返り、目標達成のために足りないピースを埋めていくことに集中してください。

そして、もう一つ大切なのは、自分の「強み」は何なのかを深く理解することです。自分の長所や得意なことを見つけたら、なぜそれが長所なのか、そのルーツを深く掘り下げて考えてみてください。そして、その強みをさらに伸ばせるような学生生活を送ることができれば、人生はより大きく切り開かれていくと思います。私自身も学生時代から、自分の能力で人生を切り開いていこうという思いで日々を過ごしていました。

私も未だに「学生気分」でいる部分があり、常に学び続ける必要があると感じています。学生時代の探求心や意欲的な意識は、社会に出ても持ち続けるべきだと思います。どのような道を歩むにせよ、自分自身を深く理解し、その強みを最大限に活かすことが、充実した人生を送る上での鍵となるでしょう。今回の取材は、私たちが従業員満足度を追求する経営をしており、この話で弊社に興味を持ってくれる方との縁や出会いに期待して承諾しました。

取材担当者(石嵜)の感想

学生の私たちに向けたメッセージは、どれも非常に実践的で心に響きました。特に「やりたいことを見つける」「自分の強みを見つけて伸ばす」というアドバイスは、まさに今、就職活動を控える私たちが向き合うべきテーマです。川口社長ご自身が、常に学び続け、自らの能力で道を切り開いてこられたというお話から、私たちも学生時代に培うべき「主体的に考え行動する力」の重要性を改めて感じることができました。

また、今回の取材の動機が、川口社長の経営理念である「従業員満足度」に共感する方との出会いを期待したものだと伺い、人を大切にする姿勢が企業活動のあらゆる側面に表れていることに感銘を受けました。