株式会社小杉食品は、昭和8年に創業し、納豆の製造販売を行っています。私の祖父が納豆事業を始め、三重県桑名市を拠点に、健康食品である納豆を通してお客様に喜びを提供しています。今回は、三重県桑名市に根ざした納豆づくりへのこだわり、そしてその背景にある家族の想いやこれからの展望について、代表取締役社長・小杉様にじっくりとお話をお伺いしました。

<聞き手=石嵜渉学生団体GOAT編集部)>

【小杉様の今までの経緯・背景】

私は、幼い頃から納豆が身近にある生活で育ちました。この仕事は、私の祖父が新潟から三重の桑名に移住し、当時納豆が全く知られていなかったこの地で「自分たちで作ろう」と事業を始めたのがきっかけです。祖父が納豆事業を始めたのは昭和8年頃のことと聞いています。

当時、新潟県は雪深く、一年の半分は仕事にならないような状況でした。そのため、祖父や祖母は愛知県や三重県の紡績工場で働くためにこの東海地域へ出てきたそうです。その中で、新潟出身者には納豆を食べる文化があったにもかかわらず、桑名には納豆がどこにもないため、自分たちで作って食べ始めたと聞いています。そこから、少しずつ周りの仲間にも広まっていったのだと考えています。

当時、納豆は「豆を腐らせたもの」と揶揄されることもあり、「お前んとこは食べ物を腐らせて商売しとんのか」などと冗談交じりに言われることもありました。私自身は納豆を嫌だと思ったことは一度もありませんでしたが、小学生の頃には私の周りでは納豆を食べる文化がほとんどなく、関東では当たり前に食べられていても、三重県では半数程度の人が食べ、残りの半数は「そんな腐ったもの食えるかよ」という認識だったと記憶しています。しかし、今では80%以上の人が納豆を食べるようになり、とても体に良い食品としてお客様に喜んでいただけるこの仕事に、自然と就いたのだと考えています。

私の父は、小学校しか出ていなかった自分の経験から、私には「これからは大学で学び、経営しろ」と常々言っていました。時代がどんどん変わっていく中で、経営者として知識や人を使う力を身につけることの重要性を感じていたのだと思います。

大学卒業後、私はすぐに家業を継がず、食品工場で3年半、そして関連会社の営業部門で1年間の合計4年半多くのことを学びました。そこで食品の適切な管理方法を学んだことで、自社に戻ると昔ながらのやり方を変える必要性を強く感じたのです。特に苦労したのは、人と人との繋がりを重んじる従来の価値観と、厳格な衛生管理の間にあった葛藤です。

例えば、以前は工場にお客様が来た際に帽子を取って挨拶するのが人間的な礼儀とされていましたが、食品工場としては帽子やマスクを工場内で絶対にとってはいけないという衛生管理が求められます。お客様への安全と安心のため、この変革は不可欠だと確信していましたし、先代とはぶつかることもありましたが、やるべきことだと信じて取り組みました。

取材担当者(石嵜)の感想

小杉社長の歩みは、家族の歴史と地域社会の変化そのものでした。納豆が敬遠された時代から愛される食品へと成長する過程を肌で感じてこられたことに感動しました。外部で学び、伝統と現代の衛生管理の間の葛藤を乗り越えられた経験は、社長の強い意志と決断力を示していると感じました。

【株式会社小杉食品の事業・業界について】

私が会社を継いだ頃、納豆業界は価格競争が激化していました。特に、昔は地域ごとのローカルな商売だった納豆が、西日本への拡大路線に乗ったことで、関東の大手メーカーが遠方まで販売を伸ばし、大企業と中小企業の差がついてきた時代でした。

私は、やみくもな拡大ではなく、独自の「違い」を打ち出すことに注力しました。衛生的で美味しく安全な製品作りは大前提ですが、値段の競争だけではいつか大手企業に負けてしまうため、お客様に納得して喜んでいただける「こだわり」を持つことが重要だと考えています。

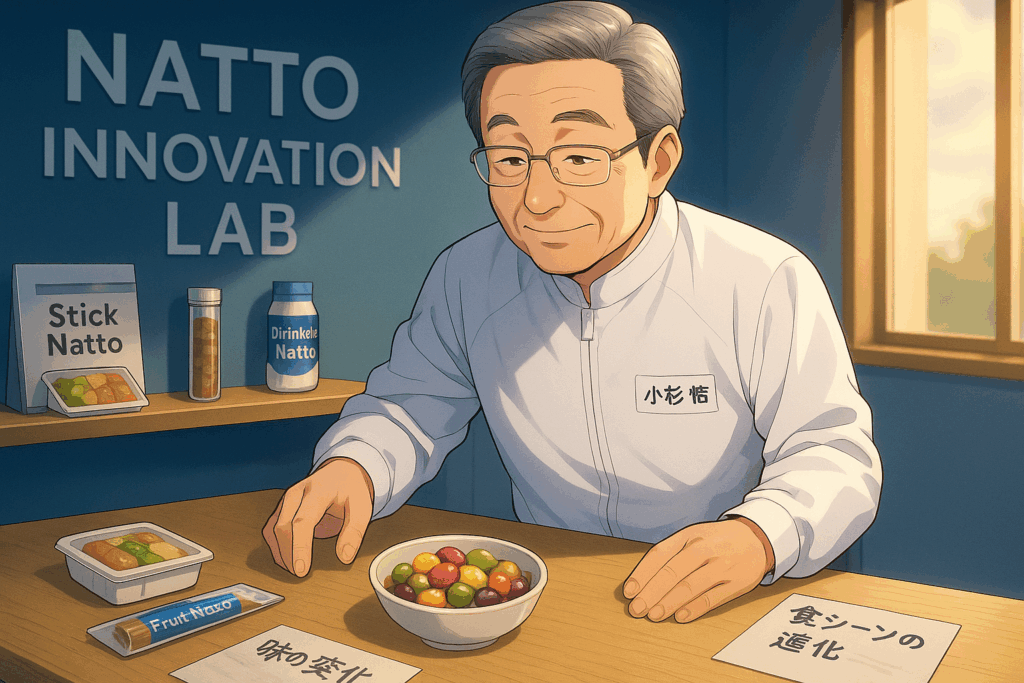

納豆は体に良い食品ですが、その形態や食べ方は昔からほとんど変わっていません。私が子供の頃は納豆だけを販売していましたが、その後辛子がつくようになり、醤油味のタレがつくようになりました。しかし、これは付属の添付品が増えただけで、携帯電話や自動車が大きく進化したように、納豆本体は私が子供の頃から変わらず、タレを混ぜて食べるというスタイルから何ら変化していません。

納豆はもっと食のシーンで変化すべきだと強く感じています。開けたらすぐに味がついていたり、具材入り、スティック状や飲む納豆など、消費者の多様なニーズに応える新しい食べ方を提案し、納豆を科学的に「進化」させていきたいと考えています。

具体的な取り組みとして、「カラフル納豆」があります。これは7種類の豆を混ぜ、見た目も食感も豊かにした製品です。朝バッと食べるだけでなく、食卓を彩るようなイメージで、豆それぞれの食感や味が楽しめるように工夫しました。

取材担当(石嵜)の感想

納豆業界の激しい競争の中、価格だけでなく独自の「こだわり」とお客様への価値提供に注力される経営哲学は、学ぶべき点が多いと感じました。納豆が「進化していない」という課題認識から生まれた「カラフル納豆」や「高齢者施設向け納豆」のような斬新なアイデアには感動を覚えました。伝統的な食品にイノベーションを求める視点は、現代の多様なニーズに応える「攻め」の姿勢だと感じます。

【小杉様から学生へのメッセージ】

今の世の中は、新しい発言は歓迎される一方で、後ろ向きな発言は批判されやすい風潮があると感じています。例えば、地球環境への配慮やジェンダーレスといったテーマについては、一言でも前向きな発言をすれば応援されますが、少しでも後ろ向きな発言をするとすぐに批判されてしまうような傾向があると感じています。

しかし、大昔は親が決めた相手と結婚する時代や、お見合いで初めて相手の顔を見るという時代もありました。今では考えられないような状況でも、人々はそれぞれの幸せを見つけて生活していました。これは、心の持ち方次第でどんな状況でも幸せを感じられる証拠だと考えています。

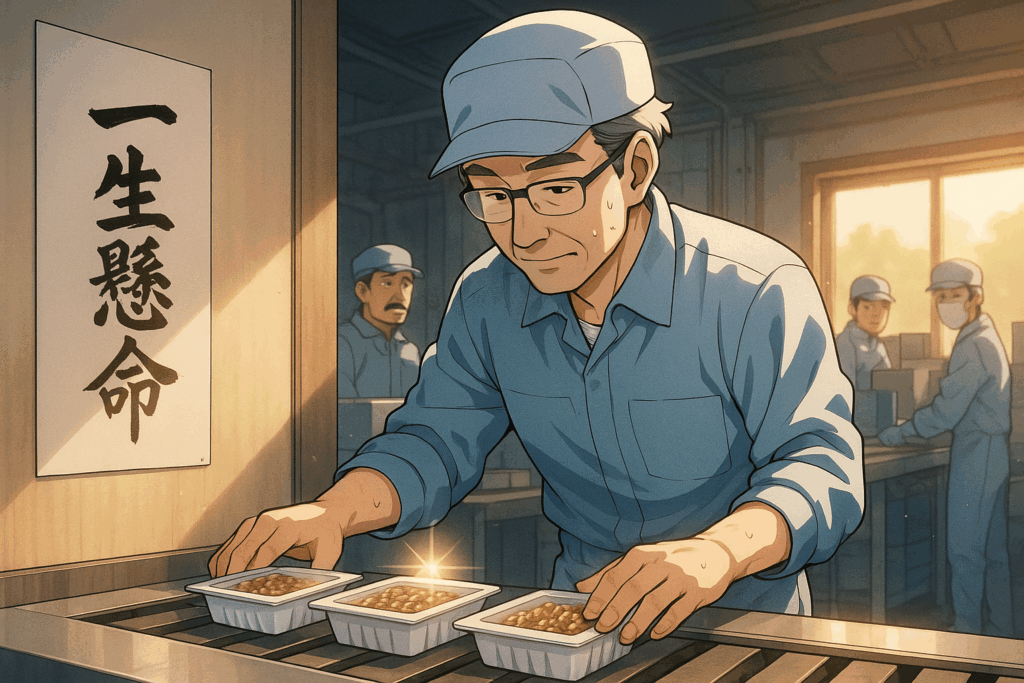

仕事においても、最初から全てを理解している必要はありません。偶然の巡り合わせ「一期一会」を大切にし、与えられた場所でまず一生懸命やってみることです。例えば、赤ん坊が成長するにつれて新しいことができるようになると、ものすごく嬉しそうにしますよね。人間も同じで、できないことが一つでもできるようになると嬉しくなり、もう一歩先へと進みたくなるものです。

これこそが面白みであり、やりがいであり、自然と好きになり、ものが上手になってエキスパートへと成長する繰り返しがあると考えています。自分で選んだ仕事でなかったとしても、世の中の巡り合わせで与えられた場所であれば、そこでまず一生懸命に取り組むことが大切です。もし合わないと感じれば、やり直しはいつでもできますから、その時に新しい道を探せば良いのです。何事も一生懸命取り組める人は、結局どんなことでもできる、そんな気がします。

私は、仕事の本質は「問題解決」だと考えています。問題とは、今自分がいる現実と理想とのギャップであり、それをどうすれば埋められるかを工夫し、努力するプロセスが仕事そのものです。この問題解決を通じて、お客様や職場の仲間に喜んでもらえることが、仕事の本当の価値だと信じています。

工場でどうすればより良くできるか一生懸命考える人は、営業でどうすればお客様に喜んでもらえるか一生懸命考え、チャレンジできます。学生時代にどんなことを学んだとしても、会社に入って仕事に打ち込む時間こそが、プロとして成長する上で最も重要です。目の前のことに全力で取り組む姿勢があれば、どんな経験も生かされ、結果として多くのことができるでしょう。現代は情報が溢れていますが、その中で本当に必要な情報を選び、分析し、活用する力が不可欠だと感じています。

取材担当(石嵜)の感想

小杉社長の学生へのメッセージは、今の若者が抱える「選択肢の多さ」と「将来への不安」という悩みに真正面から向き合ってくださっているように感じました。特に「まずは与えられた場所で一生懸命やってみる」という言葉は、私たち世代が迷ってしまう現状において、非常に心に響くアドバイスです。仕事の本質を「問題解決」と捉える視点は、どんな職種でも応用できる普遍的な学びであり、自分の可能性を広げる上で重要な考え方だと感じました。

【株式会社小杉食品の今後の展望】

今後の会社としてのビジョンは二つあります。一つは、従来の納豆事業に関して、価格競争に巻き込まれない形で展開することです。国内での競争ではなく、海外へ積極的に納豆を届けたいと考えています。現在、アメリカ(ロサンゼルス、ニューヨーク)、中国、東南アジア(ベトナム、タイなど)、中東のドバイなどへも輸出しており、この比率をもっと上げていきたいです。

海外で通常の納豆が定着するようになれば、将来的にはそれぞれの国の食文化や好みに合わせた納豆へとアレンジすることも視野に入れています。これは、納豆がこれまであまり食べられていなかった地域にもお届けしたいという思いがあるからです。

もう一つは、納豆をどんどん進化させ、新しい時代の納豆を創造することです。納豆はまだ進化の余地が大きく、高齢者施設向けの納豆開発はその一例です。食事をする人と、買い物をする主婦のように、納豆を「買う人」と「食べる人」が違うケースも多く、パックのまま渡され、どの納豆か分からずに食べている人もいます。また、高齢化社会が進む中で、今まで納豆を食べていた人が施設に入ると食べられなくなるという課題もあります。

施設での食事サービスでは、納豆のネバネバや糸引きが嫌がられ、提供側の負担になることもあります。そこで、チューブで簡単に絞り出せる納豆や、糸切れの良い納豆など、食事提供者の負担を減らしつつ、高齢者の方々にも納豆を楽しんでいただく工夫を凝らしています。

これらの挑戦を通じて、伝統的な納豆のイメージを打ち破り、もっと多様なシーンで、多くの人々に納豆を楽しんでもらえる未来を築いていきたいと強く思っています。昔はこうやって食べていたよね、と振り返るような、そんな未来の納豆の形を創造したいと考えています。

取材担当(石嵜)の感想

小杉社長の今後の展望は、伝統を大切にしながらも、固定概念にとらわれない柔軟な発想に満ちていて、非常にワクワクしました。国内での競争から脱却し、海外への輸出強化や、高齢者施設向け納豆のような特定のニーズに特化した製品開発は、まさに「こだわり」と「顧客満足」を追求する社長の姿勢が表れています。当たり前だと思っていた納豆にこれほど多くの可能性が秘められていることに気づかされ、私自身も新しい視点を得ることができました。