香川県観音寺市の西部、燧灘に面した港町は、古くから漁業や水産加工業で栄えてきました。この地で明治時代に創業した山地蒲鉾株式会社は、初代・山地勇吉氏が地元の魚やえびを使った竹輪や煎餅を行商したことから始まります。

現在は、伝統的な揚げかまぼこ(香川では「天ぷら」と呼ばれることもあります)をはじめ、創意工夫を凝らした様々な練り製品を手掛けています。観音寺の路地裏にある本店工場ではできたてを直売しており、「路地裏のかまぼこ屋」として地域に根差した商いを続けています。こうした取り組みや想いについて、今回は代表取締役社長の山地様にお話を伺いました。

<聞き手=石嵜渉(学生団体GOAT編集部)>

【山地様のこれまでの経緯・背景】

私は山地蒲鉾の4代目として経営を担っています。会社はもともと私の叔父が経営していたのですが、娘さんばかりで後継者がいなかったため、私と従兄弟が入社し、私が現在に至るまで経営を行っています。

正直に申し上げると、若い頃には少し道を踏み外した時期もありましたが、いつでも帰る場所を与えてくれた叔父には感謝しています。その思いを胸に、会社を守り続けてきました。

私が生まれた1967年頃は、作れば売れる時代でした。大阪のスーパーにもトラックで商品を届けていましたね。しかし、時代が進み瀬戸大橋などが開通し、本州との交通や流通が便利になるにつれて、この地域の加工会社は減少していきました。

そして現代は物が豊富になり、お客様はより「美味しいもの」を求めるようになっています。

私が物心ついた頃から、叔父や両親が働く後ろ姿を見て育ちました。揚げかまぼこ(天ぷら)を揚げているそばで、熱々をいつも食べていましたね。その懐かしい味が、私の中にずっとあります。そして、いつしか自分自身が山地蒲鉾を「継がなければならない」という使命感を持つようになりました。叔父や両親の姿を見て育ったことが、今につながっています。

息子たちが入社を決意してくれたことは、私にとって本当に嬉しい出来事でした。長男は父である私の代で100年以上続く会社を終わらせるのはもったいないと感じ、別の会社から山地蒲鉾で働きたいと言ってくれました。

次男もまた、夜遅くまで、朝早くから働く私の姿を見てきたので、同じようにこの長く続く会社を守っていかなければならないと感じたと言ってくれています。正直なところ、私は自分の代で良い形で会社を終わりにしようと考えていた時期もありました。

原料高騰や人手不足、働き方改革など、地方の中小企業を取り巻く環境は非常に厳しいためです。そのため、長男が会社に入りたいと言ったとき、すぐに喜んであげられませんでした。しかし、彼が何度も入社したいと言ってくれ、次男も会社で働きたいと言ってくれたことがきっかけで、まだまだ頑張るしかないと決意しました。

取材担当者(石嵜)の感想

社長が4代目を継がれた背景には、創業家の思いや地域の歴史、そしてご自身の経験や使命感が深く関わっているのだと感じました。特に、会社を継ぐことに迷いがあった時期や、息子さんたちの入社への率直な思いを語ってくださった姿勢に、飾らない人間的な魅力を感じました。

激動の時代を経てきた老舗の重みと、若い世代へのバトンタッチによって生まれる新しい可能性の両方を感じることができ、非常に興味深かったです。

【山地蒲鉾株式会社の事業・業界について】

山地蒲鉾では、昔ながらの製法で作る揚げかまぼこ(天ぷら)を中心に、様々な練り製品を製造しています。観音寺市内の路地裏という場所で商売をしているため、地域の方々に愛されることが何よりも重要だと考えています。

練り製品業界全体を見ると、大手企業と中小企業の二極化が進んでいます。原料価格の高騰、人手不足、働き方改革への対応など、特に地方の小さな企業にとっては厳しい状況です。しかし、私たちは「美味しいものを作って一人でも多くのファンを見つける」ことを目指しています。

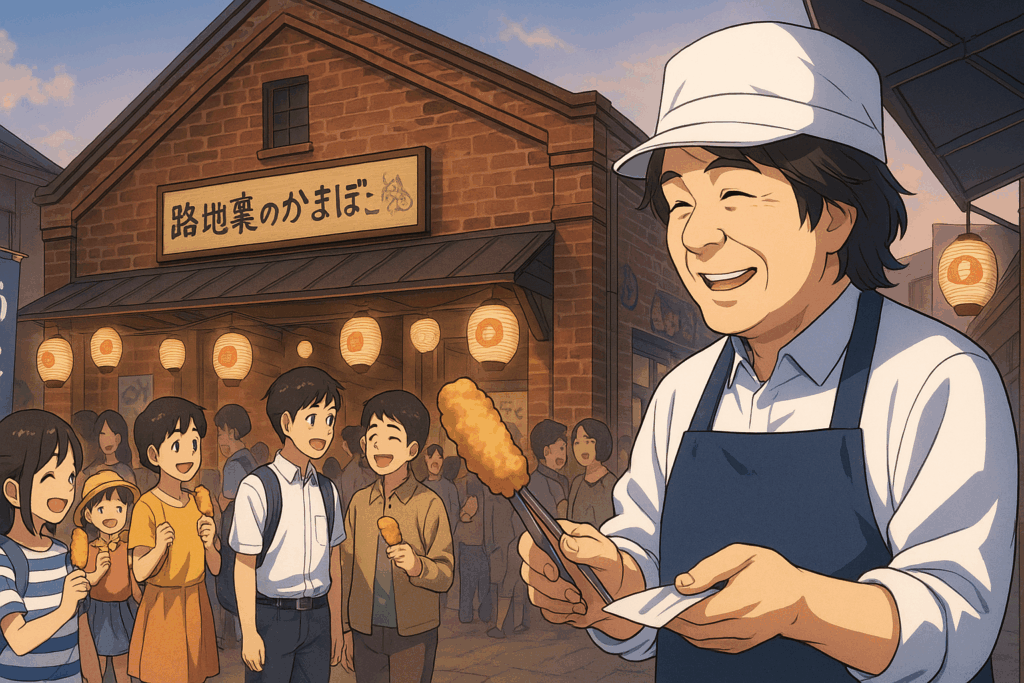

事業の幅を広げる取り組みも行っています。観音寺の路地裏では、食べ歩きをテーマにしたイベント「路地裏のかまぼこ小屋」を立ち上げました。これは、明治時代からある赤レンガ倉庫を活用し、ワンコインでできたての揚げかまぼこなどを楽しめるようにしたものです。地域の活性化にも貢献したいという思いがあります。

他社とのコラボレーションも積極的に行っています。例えば、地元の高校生と連携して、魚のすり身をドーナツ生地に練り込んだ「お魚ドーナツ」を開発しました。カフェやパン屋さんとも連携し、エビカツ風のすり身を使った「エビッシュバーガー」を販売したこともあります。うどん県である香川では、うどん店への営業にも力を入れています。

うどんのサイドメニューとして、できたてのちくわの磯部揚げを置いてもらっています。価格競争ではなく、「揚げたてで美味しい」ことを強みにしています。現在は県外のうどん店にも販路を広げています。

また、香川県を代表するグルメの一つである骨付鳥で有名な一鶴さんとコラボレーションし、「親鶏天」という商品を開発しました。一鶴さんで使用する親鶏の端材を有効活用できないかという相談を受け、当社の練り製品に練り込んでみたところ、非常に美味しいものができました。一鶴さんの品質管理の高さにも刺激を受けました。

この商品は、子供に食べさせたら「今までで一番美味しい」と言ってくれたことが自信につながり、開発・販売に至りました。他のメーカーが真似しようとしても、この味は当社にしか出せないと考えており、今でも根強い人気があります。

かつては売上の8〜9割をスーパーへの卸売りが占めていましたが、スーパーの巨大化と価格競争が進んだため、現在はお客様に直接足を運んでいただき、こだわりの商品を適正な価格でお届けできる直売店舗にも力を入れています。路地裏のかまぼこ小屋は、元々倉庫だった場所を従業員みんなで協力して作り上げた店舗です。

取材担当(石嵜)の感想

かまぼこ業界が厳しい状況にある中でも、地域に根差しながら様々な新しい挑戦をされていることに感銘を受けました。特に、赤レンガ倉庫を活用した地域イベントや、高校生、カフェ、パン屋、うどん店、そして一鶴さんといった異業種とのコラボレーションは、伝統的な製造業の枠を超えた発想だと感じました。

一鶴さんとの「親鶏天」の開発秘話からは、課題をチャンスに変える柔軟性や、お客様の反応を大切にする姿勢が伝わってきて、大変学びになりました。

【山地蒲鉾株式会社の今後の展望】

山地かまぼこというイメージだけでなく、観音寺の路地裏にある「練り屋」として、地域全体が魅力的な場所になることを目指したいと考えています。事業としては、練り物を活用した惣菜部門(弁当やサンドイッチなど)の可能性も探っています。

また、お魚のすり身を使ったワッフルやドーナツのようなスイーツも面白いかもしれません。回転寿司や居酒屋がスイーツに力を入れているのを見てヒントを得ました。ヘルシーで美味しく、冷凍での展開も視野に入れることで、新しい販路を開拓できると考えています。

路地裏にある赤レンガ倉庫を、さらに有効活用していきたいです。現在はイベントスペースとして使われたり、結婚式が行われたりしていますが、将来的には飲食業としての展開も夢見ています。

向かいにあるカフェとの連携や、練り物を使った新しい食べ方の提案(例えば、人気のいいだこ天を炊き込みご飯に加えるなど)も進めていきたいです。かまぼこに限定せず、「練り屋」という括りで事業を広げていけたらと考えています。

取材担当(石嵜)の感想

「練り屋」として事業の可能性を広げていきたいというビジョンに、未来へのワクワクを感じました。特に赤レンガ倉庫を活用した地域活性化のアイデアや、練り物をスイーツに展開するという柔軟な発想は、伝統を守りながらも革新を恐れない社長の姿勢を象徴しているように感じました。

お客様に「もう一度来たい」「また食べたい」と思ってもらえるような商品作りや店作りを目指す姿勢は、就活生にとって企業選びの重要なポイントになると思います。

【山地様から学生にメッセージ】

私が皆さんに一番伝えたいのは、「人間関係が何よりも大切だ」ということです。中学校、高校、大学と、友達や人との繋がりの幅はどんどん広がっていきます。勉強はもちろん大事ですが、社会に出たら「社交性」と「協調性」が非常に重要になります。

教科書で学べることだけでなく、様々な経験を通じて引き出しを増やしていくことが大切です。

旅行に行ったり、遊んだり、アルバイトをしたり、それぞれの場所で学べることは異なります。特に、人との出会いが自分にとってかけがえのない財産になります。人は一人では生きていけません。

文字通り「人」という字が示すように、互いに助け合って生きていくのです。大学時代は、全国から様々な人が集まります。こうした環境で、多くの人と関わり、コミュニケーション能力を磨くことは非常に重要だと思います。無理せず、自分のペースで良いので、少しずつでも人との関わりを広げていってください。

私は息子に、いつも「一歩二歩前に出ろ」と言っていました。人見知りな部分があった息子も、大学で多くの人に出会い、交流する中で大きく成長できたと感じています。人間関係においては、「押す」ことと「引く」ことのバランスが重要です。真面目すぎるだけではなく、少し「遊び心」がある方が、人からは親しみやすく見えたりもします。それは恋愛でも就職活動でも同じだと思います。

社会に出ると、様々な人に出会います。自分を支えてくれる人もいれば、時にはねたみや嫉妬のような感情を抱く人もいるかもしれません。しかし、本当に大切な「仲間」を信じて、前を向いて進んでいくことが大切です。会社も同じです。仲間を信じて、皆で一緒に目標に向かっていくことが重要です。山地蒲鉾では、辞める人が少ないことが強みの一つだと感じています。

働き方改革など、時代は変化し、地方の製造業には厳しい課題もたくさんあります。しかし、それらを若い世代の新しい考え方で変えていける可能性があります。冷凍食品化など、効率化だけを追求するのではなく、慎重に考えるべき点もあります。

学生の皆さんには、しっかりと休みを取り、遊びに行ったり、旅行に行ったり、デートしたり、学生時代にしかできない経験をたくさんしてほしいと思っています。会社としても、そうした休みを与えてあげられるのは義務だと考えています。

山地蒲鉾は、まだ家業的な部分も残っていますが、これから企業としてさらに成長していくために努力すべき点がたくさんあります。皆さんも、学生時代に様々な経験を通じて人間的な幅を広げ、社会で活躍できる人材になってください。

取材担当(石嵜)の感想

社長からのメッセージは、社会に出る上で最も大切な「人との繋がり」に焦点を当てたもので、非常に心に響きました。「人間関係」や「コミュニケーション能力」の重要性について、ご自身の経験や息子さんの成長を例に挙げて具体的に語ってくださったため、説得力があり、これから社会に出る自分自身の行動を見つめ直す良い機会となりました。

「一歩二歩前に出る」勇気や「遊び心」の大切さなど、教科書には載っていない、人生の先輩からの貴重なアドバイスをいただけたことに感謝しています。