ワークショップオオツキ(株式会社オオツキ)は、兵庫県丹波市に本社を置き、ユニフォームから作業用品まで、働く職場をサポートする専門店です。祖父が石鹸の卸売業から創業し、その後、日曜雑貨や履物の卸売へと事業を展開しました。現在、作業服、医療・飲食ユニフォーム、手袋、安全靴などの作業用品、履物全般を取り扱っています。店舗での販売に加え、事業所への販売やユニフォームレンタルサービスも展開しており、頑張る人・働く人を応援し続ける企業として「100年先も愛されている会社づくり」を目指しています。本記事では、創業者から事業を引き継いだ大槻社長に、その独自の経営哲学と、学生への期待について伺いました。

<聞き手=石嵜渉(学生団体GOAT編集部)>

【大槻様今までの経緯・背景】

敷かれたレールの上を歩むことを強いられた幼少期

商売は、私が生まれる前から祖父が創業し、続いていました。祖父は石鹸の卸売業からスタートし、自転車で売り歩くところから事業を始めました。父と母が結婚すると同時に法人化をし、当時の石鹸の卸売から日用雑貨、履物の卸売へと展開しました。その後、父が病魔に侵され、没後は実質的に事業を継いだのは母です。母は元々サラリーマンの父と結婚したため、商売をする意思は全くありませんでしたが、当時4人ほどいた従業員に辞めてくれとは言えなかったことから、嫌々ながら事業を継続しました。

当時の地域では、近所のおじちゃんやおばちゃんから「お前は大槻家の長男なのだから、お母さんを守り、商売もちゃんと継がなければならない」と常に言われていました。小学校6年生の作文には「後を継いで社長する」と書いていたほどです。そのため、自分の中では、引かれたレールの上を歩かされているという感覚が強かったのが正直なところです。

大学での反抗期と帰郷の決断

高校ぐらいまでは、後を継ぐしかないと思っていました。しかし、大学に入学し、都会の大阪で生活を始めたことで初めて反抗期が訪れました。丹波の本社は田舎なので、都会に出たかったのが一番の目的でした。大阪での生活の中で、「誰がこんな田舎に帰ってくるか」という思いが生まれました。それまでは、言われたことに対して「はい、はい」と言い続けていた感覚でした。

大学卒業時には、祖父と話し合い、「最低5年間は外で働かせてほしい」と懇願し、5年で帰る約束をしました。しかし、就職して2年目に、私が結婚した直後に祖父が亡くなりました。母から「帰ってきてほしい」という電話がかかってきたこともあり、結局、就職して3年後に帰郷することになりました。当初は40歳で社交交代の予定でしたが、銀行から、保証人の判子を押すのに第三者は認められず、「あなたにしか継がせない」と母に伝えられ、33歳で交代の予定に変更しました。母は「選ばせてあげた」と言いますが、どの道を選んでも帰ってこなければならないという目的は決まっていたと感じています。

若くして社長就任を決意

当初母からは28歳で代わって欲しいと言われましたが、流石にそれは自信がないと拒みましたが、真冬に母が深い溝にはまる事件が発生。打ち所が悪ければ死んでいたと思い、自信があるとかないとかではなく、「明日からでも社長にならなければならない」という覚悟を決め、予定を前倒しし、31歳で社長に就任しました。

取材担当者(石嵜)の感想

ご自身の意志とは裏腹に、幼少期から「跡継ぎ」という重圧を背負いながら成長された社長の道のりに、深い感銘を受けました。特に、大学で都会に出て初めて反抗心を持たれたというエピソードからは、ご自身の人生の目的を模索されていた姿が想像できます。銀行の保証人問題など、会社の存続に関わる現実的な壁に直面し、予定を早めて家業を継がれた経緯は、経営者が背負う責任の重さを学ぶ機会となりました。

【株式会社オオツキの事業・業界について】

若き社長が直面した年上従業員との壁

社長に就任した当時、社員は私より年上ばかりでした。新卒は入ってきていなかったので、私がほぼ一番年下でした。帝王学を学んでいたわけではない中で、どうやって年上の部下たちを束ね、納得させて動いてもらえばいいのか、常に悩みながら経営していました。会社を潰してはいけないという一心で、借入金の金額を見たときには「やばい」と感じました。当時は必死だったので、年上の社員に対し「こんなこともできひんのか」と怒鳴り散らすことも多く、下からの突き上げや反発もありました。社員に対して偉そうに振る舞っていた時期も長く、社員が長年の経験を持つ中、どう彼らの心を動かすか、その壁を突き破る方法を必死で模索していました。

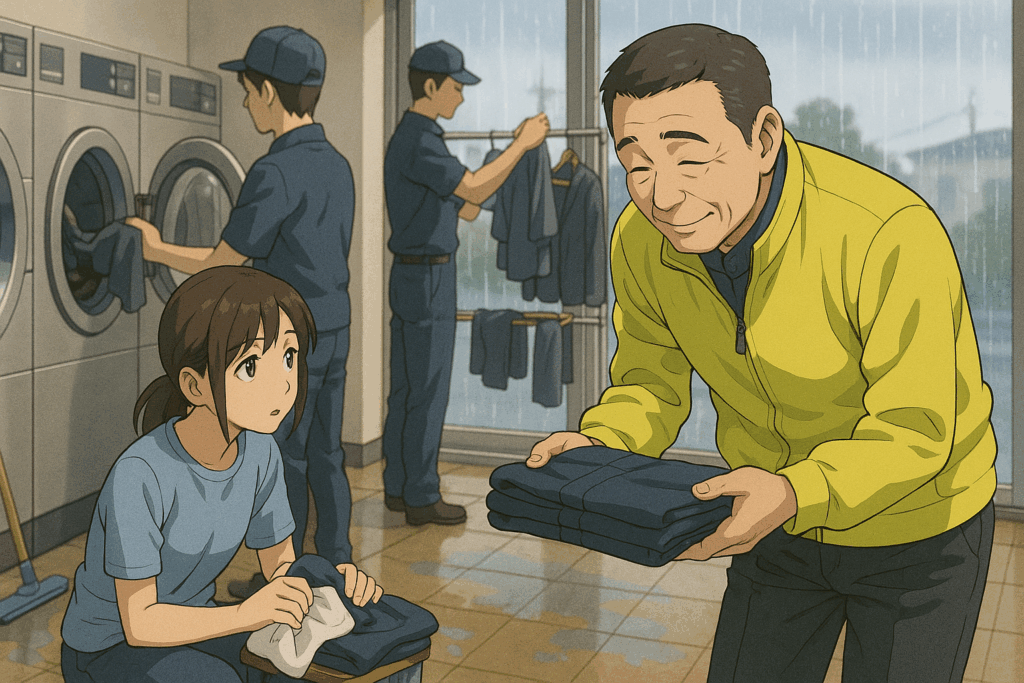

台風被害がもたらした経営者としての転機

社長就任後、大きな転機となったのは2004年(平成16年)の台風被害です。当時、同時に3店舗が浸水する甚大な被害を受け、在庫が4,500万円分流出しました。当期は赤字になる覚悟をしました。しかし、水に濡れた作業服やズボンをコインランドリーで洗濯し、「100円でも200円でもいいから売ろう」と判断しました。作業服は元々汚れるものなので、これが功を奏し半期決算で黒字に転換しました。

「ありがとう」から始まった信頼関係の構築

この出来事を通じて、社員に初めて心から頭が下がりました。それまでは生意気な小僧でしたが、この時初めて「ありがとう」と心から言えました。そこから社員との壁が取り払われ、私の言うことを聞いてくれるようになったと感じています。年上の社員をコントロールするには、頭を下げること、そして自分が必死になって行動することこそが、一番重要だったと気づきました。社長に就任して10年経った41歳になった時に振り返った時、初めて「よう辞めずにうちについてきてくれたな」と思えました。働いてもらう従業員がいないと会社は成り立たないということに、本当にそこで気づけました。

取材担当者(石嵜)の感想

31歳という若さで、年上のベテラン社員が多い中でリーダーシップを発揮することの難しさを痛感しました。特に、台風被害という絶体絶命のピンチを乗り越えたことで、社員への心からの感謝を表現し、組織との信頼関係を築けたというエピソードは、真のリーダーシップとは何かを示していると感じます。苦難の中で初めて社員の努力に気づけたという経験は、私たち学生が社会に出る上で、謙虚さの重要性を教えてくれていると思いました。

【株式会社オオツキの今後の展望】

人口減少社会に対応する事業戦略

今後の事業展開について、日本は人口減少社会になっていくため、この国で今から店舗の出店をして、投資を回収できるだけの売上を見込むことは難しいと考えています。弊社は田舎出身なので田舎での商売が得意ですが、田舎ほど人口が減っていくため、大路線での店舗数拡大は正直難しいと思っています。そのため、店舗数を増やすという夢は正直ありません。

しかし、現在ある店舗の経営者が後継者不足で事業継続を諦めるケースが出てきています。ご夫婦でされているような1店舗でも、閉めたくないというお客さんがいる中で、うちが把握できるエリアで協力や事業譲渡の話が出てくるのであれば、事業を引き継ぎながら最終的にM&Aという形で店舗が増えていく可能性はあります。会社を売却する意思は全くありませんが、買ってほしいとか協力してほしいという話があれば、1、2店舗のところを預らしてもらうことはあり得ると考えています。

買い物弱者支援から生まれた牛の服開発

人口減少という課題を常に考えている中で、オオツキが次に何を伸ばしていくかを模索しています。たまたま、高齢化社会の中で買い物弱者を支援する「出張販売」を始めたことがきっかけとなり、新たなビジネスチャンスが見つかりました。コロナ禍で障害者施設などがスーパーへの立ち入りを断られることが増えたため、我々から商品を持ち込んで販売するサービスを始めました。

この出張販売を通じて、妻が北海道の牧場関係者と知り合った際、当社の冬物ベストが話題になりました。その牧場の方から「牛が寒さで死ぬから、牛に着せるものはないか」という話を聞きました。牛に着せる服など想像もしていませんでしたが、この話を聞いた時、人口減少の分を牛がお客さんになることで穴埋めできると思ったのです。

そこから、メーカーと協力し、試行錯誤の末、生まれたばかりの牛を寒さから守るためのマフラーやベストを開発しました。これは「人間だけではない、働く皆を応援したい」というコンセプトは外していません。この新しい事業には夢があります。田舎の会社だからこそ、都会の会社では思いつかないような発想に辿り着いたのだと考えています。

取材担当(石嵜)感想

日本全体の人口減少という社会課題に対し、店舗の拡大ではなく、既存事業の強化とニッチなイノベーションで対応しようとする戦略に感銘を受けました。特に、牛の服というユニークな発想が、買い物弱者支援から生まれたという経緯は、既存の概念にとらわれず、顧客の困りごとに親身に対応する姿勢が、新たな事業の柱を生み出すのだという学びになりました。地域に根差した会社であることの強みを最大限に活かした事業展開だと感じました。

【大槻祥様から学生へのメッセージ】

外の世界を見る重要性と時間投資の価値

私が学生だった時に、親から「お金は出してやるから留学してきてほしい」とずっと言われていたにもかかわらず、実現しませんでした。親になった今、自分の子供にも同じことを言っています。短期でもいいので留学をして、異国を見ることは非常に良い経験になります。日本の良さは、外に出ないと分からないものです。外を見て、初めて自分のところを振り返ることができます。これは私がしなかった後悔として、今の学生にはやってほしいです。

学生にはお金はないかもしれませんが、時間があります。社会人になるとお金は貯蓄できても時間がありません。経営者であっても、サラリーマンであっても、1ヶ月を自由に休めるということは基本ありません。学生時代にしかできない馬鹿みたいなこと(冒険)でも、海外に出て経験することは、必ず何かを得られるはずです。発展途上国などを見て、自分たちがどれだけ恵まれているかに気づくことも重要です。水が平気で飲めるといった、当たり前のことが当たり前ではないと分かるのは、そういった国に行った時です。

多様な経験を通じて適性を見極める

また、アルバイトは一つの経験として非常に重要です。私は一つのアルバイトを強く続けるタイプで、それも一つの手ですが、色々なアルバイトを半年間ずつでも経験してみることも有効だと思います。それは、自分がどういう仕事に向いているのかを見極める一つの手段になるからです。アルバイトのような経験は、社会に出るための第一歩となります。

人間関係を束ねる経験の価値

さらに、大学の学祭の実行委員長をするなど、人を束ねる経験も非常に勉強になります。それは、社長になってどうしたらいいのかという悩みと一緒です。社長でなくても、いずれ課長になった時にチームをまとめなければならないという状況は訪れます。人の掌握術は、人と関わることでしか学べないスキルです。人脈や人間関係を構築し、多くの人と接する経験は、社会で働く上で非常に重要になると考えます。

取材担当者(石嵜)の感想