「虎屋本舗」は、創業約400年(正確には405年)の歴史を持つ老舗和菓子屋です。同社は、和菓子の製造販売だけでなく、和菓子を文化的な継承の手段として捉え、「文化を商いする。」ことを目的とした活動を展開しています。主力商品には、元祖名物の「虎焼」や、遊び心あふれる「そっくりスイーツ」などがあります。今回は、創業から400年以上続く伝統の中で「文化を商いする。」という理念を掲げ、老舗の枠を超えた挑戦を続ける虎屋本舗の歩みと、今後の展望について、高田社長にお話を伺いました。

<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>

【創業400年の継続性に魅了され、文化の継承を担う】

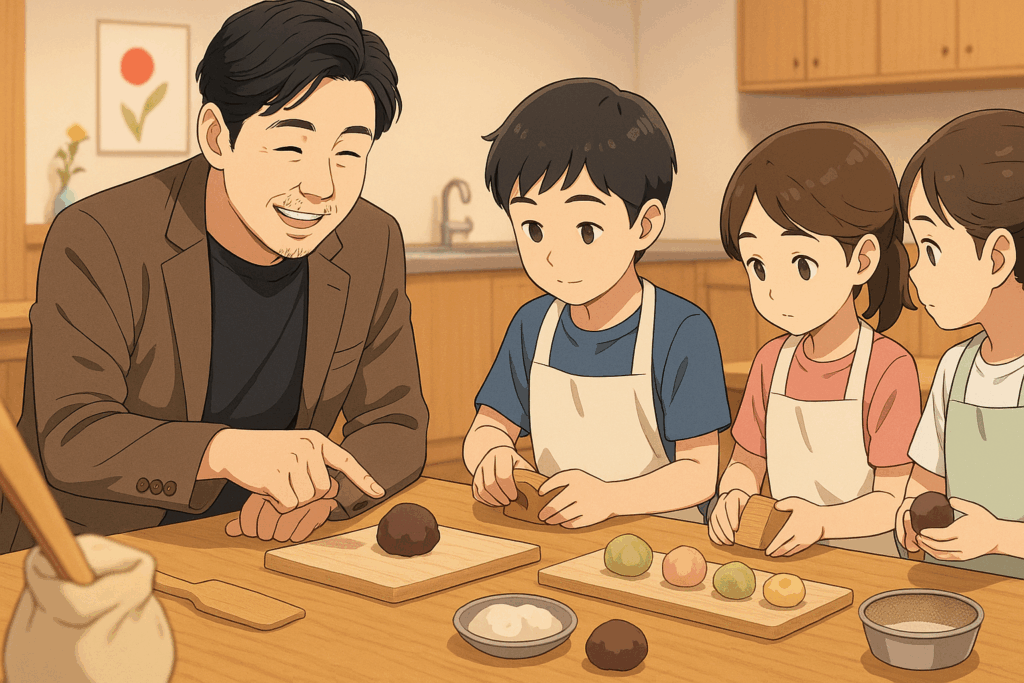

私が家業である虎屋本舗に戻ってきたのは、およそ10年前で、社長に就任したのは2021年の代替わりのタイミングでした。それ以前は東京で不動産事業を行っていました。この会社に魅力を感じた点の一つは、400年間も愛され続け、続いてきたという継続性です。弊社の根底にある目的は、売上向上や社会課題の解決ではなく、「文化を商いする。」ことにあります。和菓子屋として、秋のお彼岸や十月のお月見といった日本の祭事文化、あるいは地域の郷土文化を、和菓子教室などを通じて新しくするための活動に力を入れています。

この活動の目的は、地域の子どもたちが虎屋本舗の存在によって、日本の祭事文化や郷土文化が地元にあることを認識し、文化の継承につながるような役割を担うことです。これは、企業の持続性にも直結します。文化の継承は、地域の働き手やお客様のロイヤリティ向上につながり、企業のブランド価値を確立することで、長期的な事業継続を実現させると考えています。私たちは、地域文化や日本文化をよく知り、それを新しくしていける場として事業を運営しています。

取材担当者(高橋)の感想

高田様は、東京での不動産経験を経て家業を継がれたという背景を持っています。企業の目的を単なる利益追求ではなく、「文化の継承」と「文化を商いする。」に定めているという考え方は、現代の学生にとって、自身のキャリアや社会的な役割を考える上で、非常に学びのある視点だと感じました。

【伝統の寿命を延ばすための「絶妙なバランス」戦略】

一般的に、歌舞伎や落語など世の中の文化の寿命は50年と言われています。文化の寿命を延ばすためには、その時々の人たちが、時代に合わせて新しく「接点」を作っていくことが不可欠です。例えば、TikTokでの表現やマンガ、あるいは初音ミクやスーパーカブとのコラボレーションのように、現代風にアレンジすることで、文化は新しく積み重ねられ、寿命が長くなると考えています。

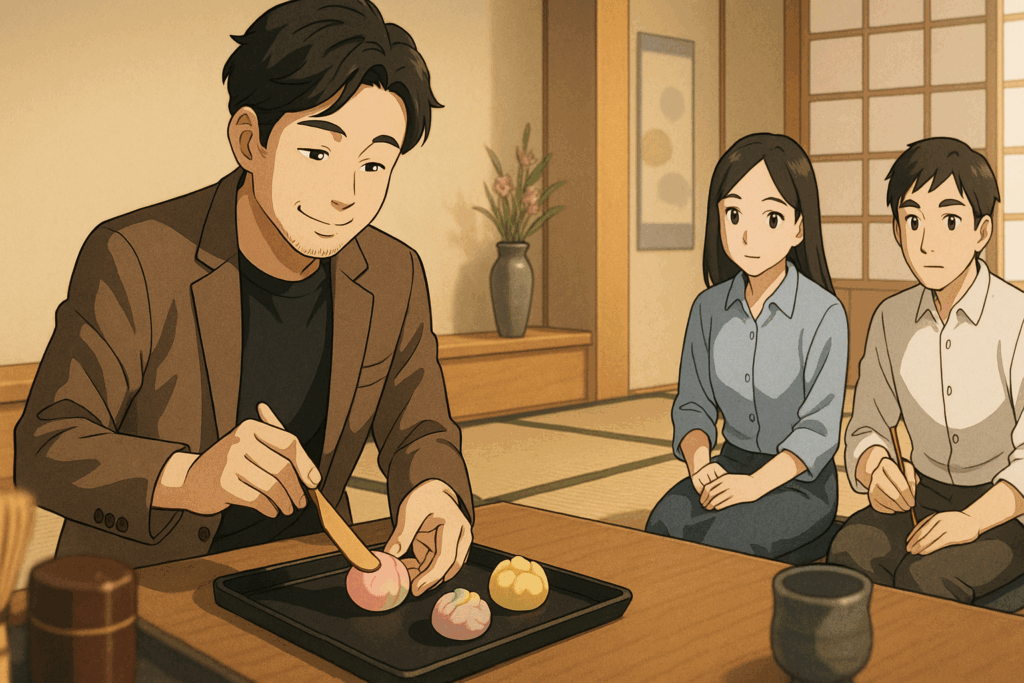

弊社ではこの考えに基づき、上生菓子を現代風にアレンジした商品開発や活動を行っています。例えば、「たこ焼きにしか見えないシュークリーム」といったそっくりスイーツや、多肉植物とスパイス羊羹、ワインなどを組み合わせた茶席、さらにはメキシコでのポップアップ出店計画など、さまざまなカルチャーを取り入れ、「面白い」「現代風だね」と思わせる接点を生み出しています。

ただし、革新を進める上では、変えるべき部分と変えてはいけない部分の絶妙なバランスが必要です。コアなフィロソフィーやDNA的な部分は変えないとしていますが、変えすぎると全く別のものとして認知されません。例えば、餡(あんこ)のレシピや和菓子の色彩など、本質的な部分は変えてはいけないと思っています。以前、けばけばしいパステルカラーを試したことがありましたが、評判が良くなかったという失敗例から、和菓子の余白の良さを残すことが大切だと学びました。

取材担当者(高橋)の感想

伝統を単に守るのではなく、時代の変化に応じて接点を新しくしなければならないという指摘は、老舗企業における「伝統と革新」のテーマを深く理解する上で重要です。特に、コアな部分(餡のレシピや色彩)を失うと失敗するという具体的な教訓は、学生が新規事業や企画を考える上での参考になるはずです。

【古い価値観の「破壊」と体験に基づいた行動原理】

「400年ってすごいですよね」と言われることには、正直もう聞き飽きてしまいました。

継続が日本人の美徳と思われがちですが、芸術家・岡本太郎も述べている通り、壊さないと始まらないものもあると考えています。物質的に飽和している現代社会においては、古い価値観を壊し、新しいものが生まれるための余白を作らなければなりません。私たちはこの価値観を壊していきたいと考えています。

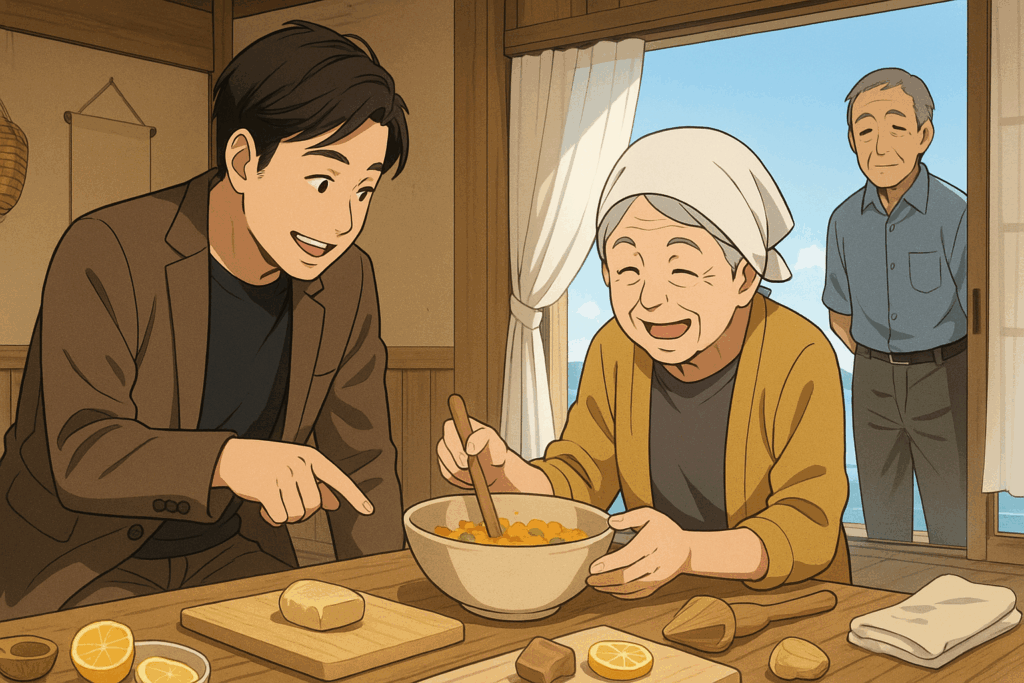

新しい活動の根源には、理論ではなく「体験」があります。2020年に受賞した「Japan SDGs Award」の際の、瀬戸内海の「白石島」への出張和菓子屋の経験が大きいです。¥船でしか行けない島で、地域のおじいちゃん、おばあちゃんと一緒に地域のフルーツを使ったお菓子を作った体験は非常にエモーショナルでした。この経験を通じて、まだ知らない日本文化が多く存在すると感じ、「違うものを作ってもいいんじゃないか」という発想に至りました。壊すというより、新しくしていきたいという思いで事業を行っています。

取材担当者(高橋)の感想

「継続は美徳」という常識に対して、「壊さないと始まらない」と語る高田様の姿勢は、非常に刺激的で、型にはまらないリーダー像を示しています。新しいことを生み出すきっかけが、論理ではなく、瀬戸内でのエモーショナルな体験(受賞時の活動)にあったという点は、学生が自分のキャリアを考える上で、内発的な動機や行動力が重要であることを示唆しています。

【製造業では異例の「週3休み」実現に向けた改革】

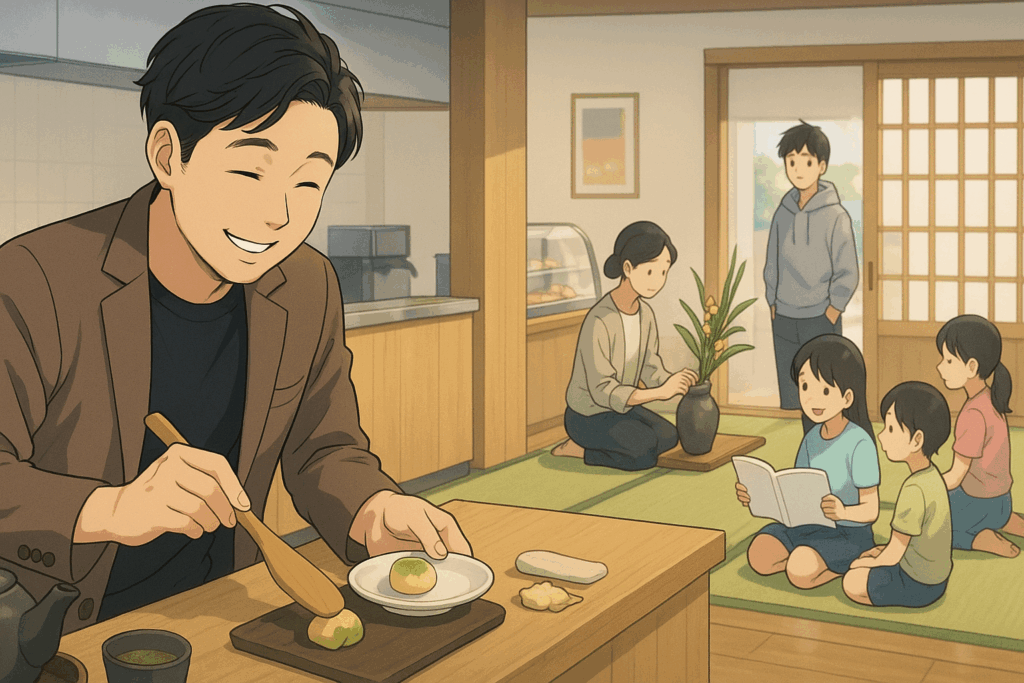

具体的な長期的な「夢」は特に設定していません。なぜなら、今まさに店舗の改装や新しい仕掛けの導入といった目の前の課題に取り組んでいるからです。しかし、短期的なビジョンとして、和菓子屋を「子どもたちが集まってくるような場所」にしたいという思いがあります。これまでの和菓子屋は立ち寄りにくい場所でしたが、店舗の一部(約三分の一)をオープンキッチンや畳のフリースペースとして開放し、地域住民が公民館のように利用できるようにしています。ここでは、和菓子の目的以外に、絵本の読み聞かせや生け花、和菓子教室など、さまざまなカルチャースクールが開催され、地域文化が集まる場となっています。

また、私が目指しているのは、製造業では異例の「週3休み」の実現です。製造業は稼働が命ですが、労働人口の減少が進む日本において、従業員が家族や趣味、学びの時間を持つための非金銭的な報酬を重視することは必要だと考えています。週3休みを実現するためには、一人当たりの生産数を増やし、利益率を約20%改善すればよいという理屈です。これを実行するためには、商品を高い単価で売る仕組みを作っていく必要があります。その手段の一つとして、外国人観光客向けの高級和菓子教室を実施しています。特別な茶室を使い、2名で約4万円といった高い単価で提供しています。このように高単価で商品が売れる仕組みを導入していくことで、労働人口が減る日本でも持続可能な企業にしていきたいと考えています。

採用については、現在、従業員の半数以上が60代以上であるため、中途採用が中心ですが、新卒も毎年2〜3人程度募集しています。若い社員には会社組織の「歯車」としてではなく、「ちょっとずつ自信を持って自分の好きなお菓子を作ればいい」といった、能動的な働き方を求めています。新商品開発の機会も設けているので、自分がやりたいことを積極的に実行してほしいと伝えています。

取材担当者(高橋)の感想

「夢は特にない」と断言しつつも、地域に根差したビジョンを明確に持ち、実行に移している姿は、実業家として非常に説得力がありました。特に、製造業における「週3休み」の目標は、未来の働き方を本気で考えている証拠だと思います。能動的な役割を求める学生にとって、高田様の価値観は、入社後に大きなやりがいにつながるのではないかと感じました。